定義上は「まだデフレ?」でも日銀は気にしない 需要不足に見えるのは「人手不足で設備が稼働できない」から

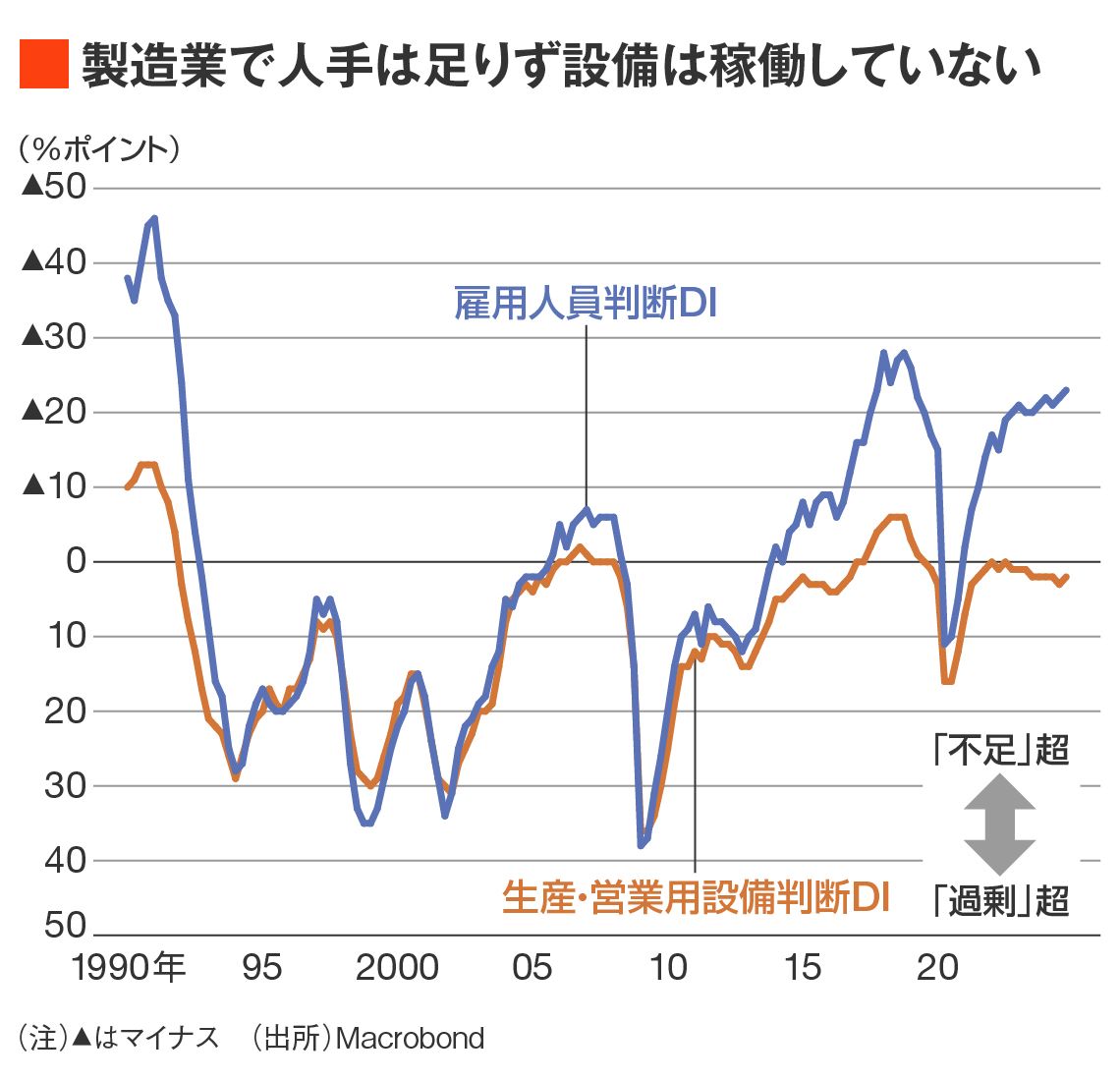

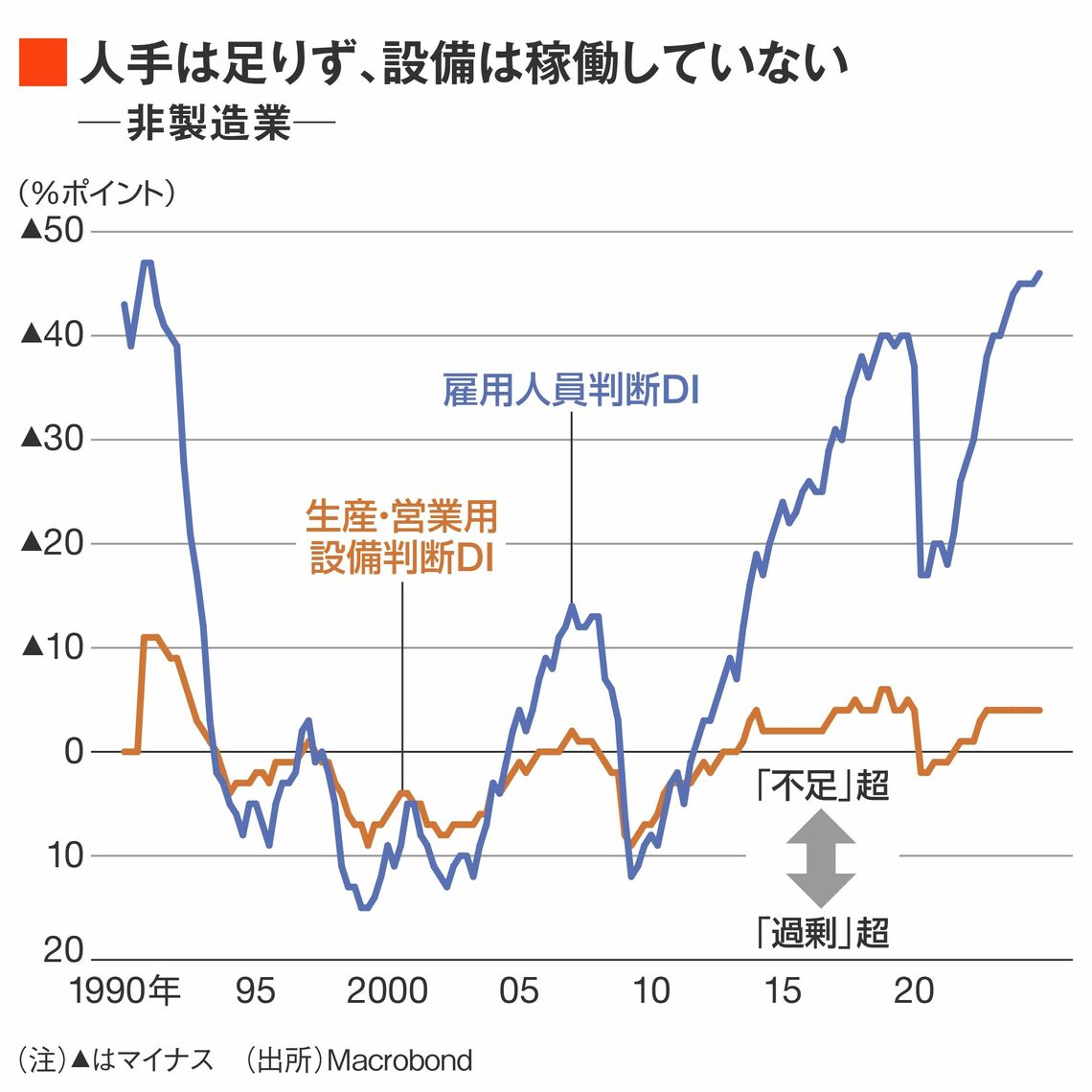

これらの業種では特に資本と労働の代替性(補完性)が低い(高い)ため、人手不足に直面すると設備を稼働できないという状況にも直面しやすくなる。結果、統計上はプラスの労働投入ギャップとマイナスの資本投入ギャップが併存することになる。

今の日本の状況を踏まえれば、マイナスの資本投入ギャップから「設備が使われていない」と読むだけでは不十分であり、「設備は使いたくても使えない」という事情も読み込む必要がある。

「需要不足だから利上げ見送り」とはならない

実際、直近の短観に目をやれば、製造業・非製造業ともに雇用人員判断DIが労働力の逼迫を示唆するが、生産・営業用設備判断DIからは資本がたいして稼働していない状況が読み取れる。

こうした観測事実を踏まえ、BOX欄は「経済活動や物価・賃金のダイナミクスも、労働需給のひっ迫に焦点を当てた情勢判断を行うことが重要な局面になっている」と締められている。

当面の日銀の政策運営に関し、マイナスの需給ギャップが利上げ見送りの理由として用いられる展開は考えにくいとみてよさそうである。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら