定義上は「まだデフレ?」でも日銀は気にしない 需要不足に見えるのは「人手不足で設備が稼働できない」から

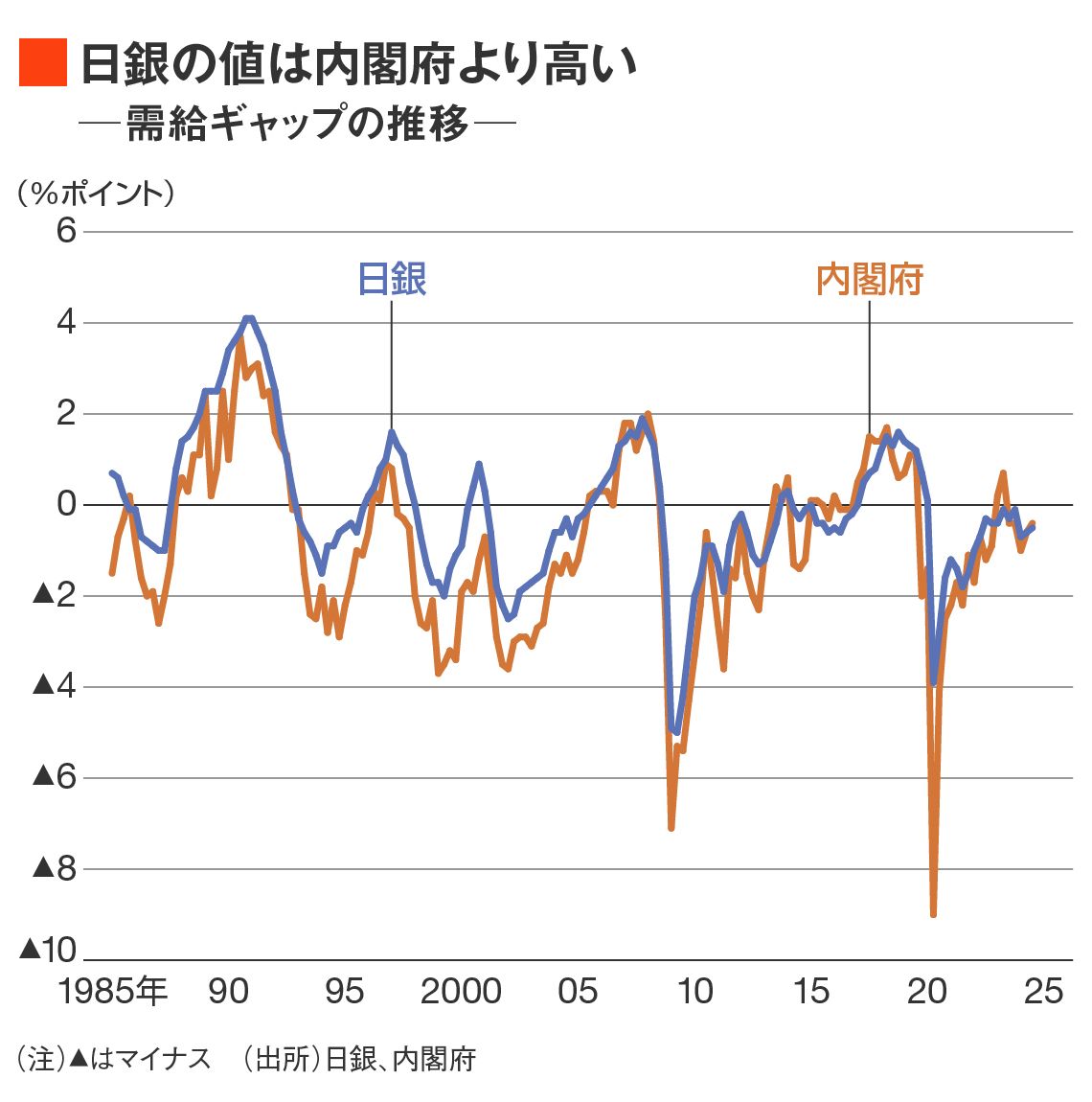

頻繁に指摘されるように、一国の潜在供給力ならびに潜在成長率は小さくない推計誤差を伴う概念だ。需給ギャップに関して言えば、日銀と内閣府が定期的に公表しているものの、両者の値も決して同じではなく過去5年(直近20四半期)では0.7%ポイント、日銀の方が内閣府よりも高かった。相応に大きな違いである。

上述の日銀ペーパーの定義を借りれば「平均的な供給力(潜在GDP)」の水準が定まらないため、「どの程度乖離しているか」というギャップも定まらない。

ちなみに最新となる2024年7~9月期に限って言えば、日銀はマイナス0.5%ポイント、内閣府はマイナス0.4%ポイントだった。いずれもマイナス=供給超過であり、だからこそ利上げの反対材料として持ち出されやすい。

人手不足<設備過剰、で需要不足

ここで日銀と内閣府のどちらの推計が正しいかを論じるつもりはないが、目下、金融政策運営との関係で注目されるのは日銀の推計値にならざるを得ないだろう。この点、日銀の需給ギャップは過去4四半期でマイナス0.5%ポイントとマイナスが続いており、これを理由として追加利上げに疑義を呈する向きはやはり存在する。

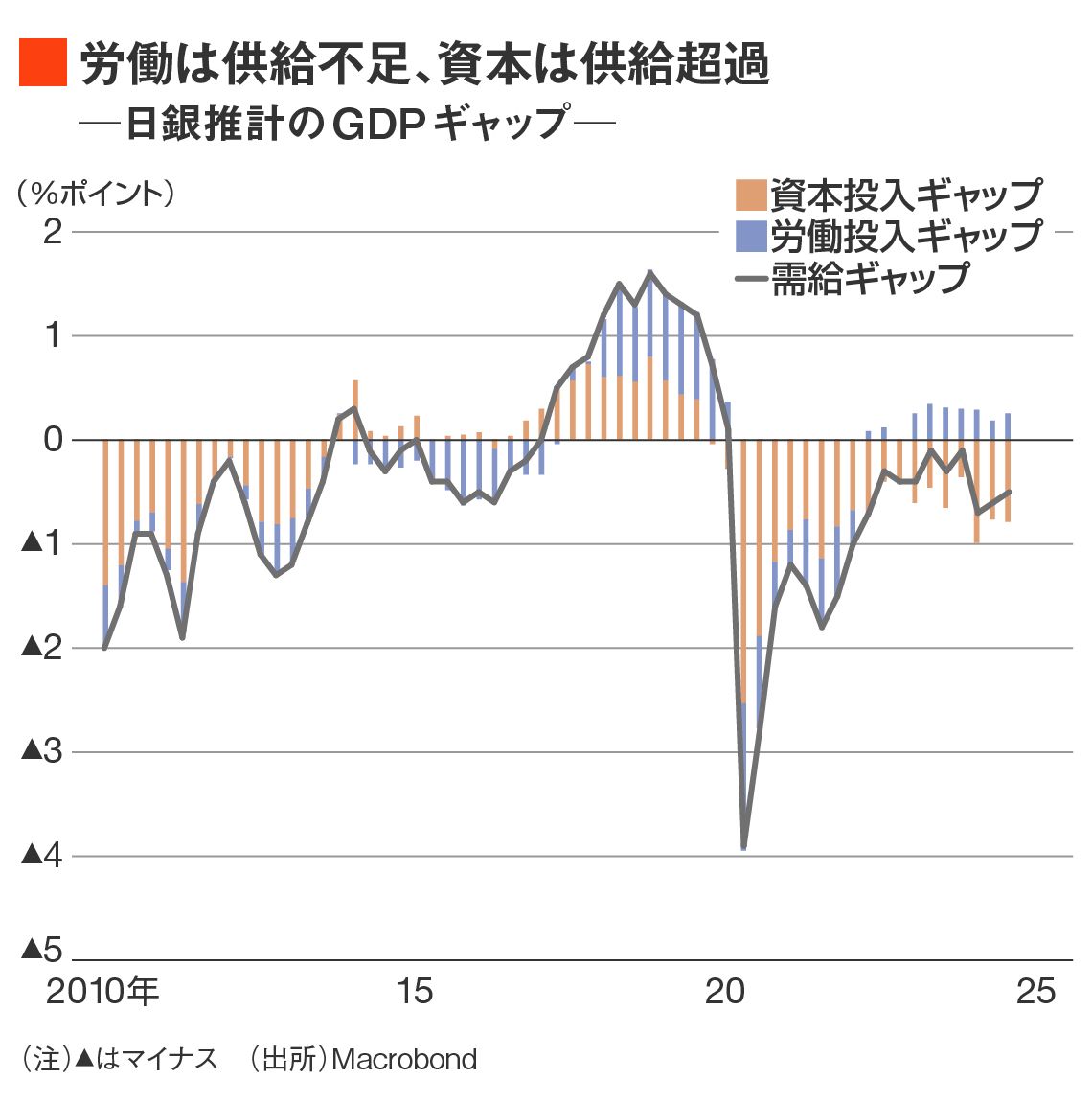

しかし、この点はいま少し踏み込んだ考察が必要になる。図に示されるように、日銀の需給ギャップは、資本投入と労働投入について2つのギャップが計算された上で、両者の合計として表現されている。

要するに、日本に存在する設備と労働について、各々がどの程度稼働しているのか(言い換えれば需給が逼迫しているのか)が推計され、可視化されている。

図を一瞥すれば分かる通り、労働に関しては昨今の人手不足問題から想像されるように、継続的なプラスギャップに転じている。かたや資本に関してはマイナスギャップが続いている。結果、後者のマイナスの方が大きいため、GDP全体の需給ギャップはマイナスに陥っている。

これを額面通り受け止めれば、「人手は足りないが、設備はそれ以上に余っており、国全体としては需要不足」という状況になる。こうした事実は一見すれば利上げを見送る理由になるようにも見える。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら