組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智大「新アントレプレナーシップ教育」の全貌

「自発的に問題を解決する」気概ある人材が少ない理由

ーー昨今、アントレプレナーシップを養成する教育への注目が高まっています。その本質についてご見解をお聞かせください。

西口 アントレプレナーシップと聞くと、起業を目指す人に必要なマインドというイメージが強いですが、その本質はありたい未来を構想しながら、新しい価値の実現のために日々試行錯誤し、挑戦し続けるマインドや行動であり「挑戦者魂」とも言えます。

大きな変革をすることも、日々の業務の中でちょっとした課題を見つけて改善することも、両方とも立派なアントレプレナーシップです。現状維持に甘んじず、よりよい状態を目指して行動を起こす。その「挑戦者魂」こそが、これからの日本や世界には必須の力となります。

SEN運営委員長 特任教授

西口 尚宏氏

Startup Genome Japan株式会社 代表取締役社長、ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院卒(MBA)。世界銀行グループワシントンDC本部などで計8年米国勤務。外資系コンサル会社パートナー、産業革新機構執行役員等を経て現職

しかし日本では、自ら課題を発見し解決策を主導する、気概ある人材を社会や学校で尊重してこなかったことから、その絶対数が圧倒的に不足しています。挑戦者魂を今まで社会や学校で重視・養成してこなかったことが、日本の30年に及ぶ低成長の本質的な原因の1つではないでしょうか。一方欧米では、幼少時から自分から課題定義を行い、他者と共同で解決の試行錯誤をするような教育環境が整っています。

理想を言うと、学校教育においては幼少期から自ら考え、解を見いだすといった取り組みをもっと増やしていくべきだと私は考えています。社会全体にアントレプレナーシップが浸透し、スタートアップだけでなく、研究者・公務員・企業人・NGO・国連など、あらゆる場で挑戦者が活躍する環境を整えることが、今後の日本の発展のためには必須だと思います。

ーーでは、大学におけるアントレプレナーシップ教育の重要性についてお聞かせください。

曄道 西口先生の話すとおり、現代社会ではあらゆる分野で問題を自らの視点で捉え、解決のために行動できる人材が求められています。大学教育では、学生に「挑戦者の本質」を理解させ、それが自身の人生、社会全体にどのような価値をもたらすかを深く認識させることが重要です。

学長

曄道 佳明氏

アントレプレナーシップを育む教育を推進している大学は増えていますが、その多くはスタートアップ創出支援に重点が置かれています。それはすばらしいことですが、あらゆる組織でイノベーションが迫られている現状を考えると、アントレプレナーシップは起業家を目指す学生だけでなく、すべての学生が持つべき普遍的なものであるべきです。

真のイノベーションを創出するためには、深い専門知識・洞察力・思考力を身に付けることが求められます。専門教育によってこれらの力を伸ばし、挑戦することの価値を伝え、育む環境を整備する。このプロセスを構築することが、これからの社会で活躍できる人材育成のために、大学に必要な役割だと感じています。

上智が新たに提供する、実践的で多様な学びの場

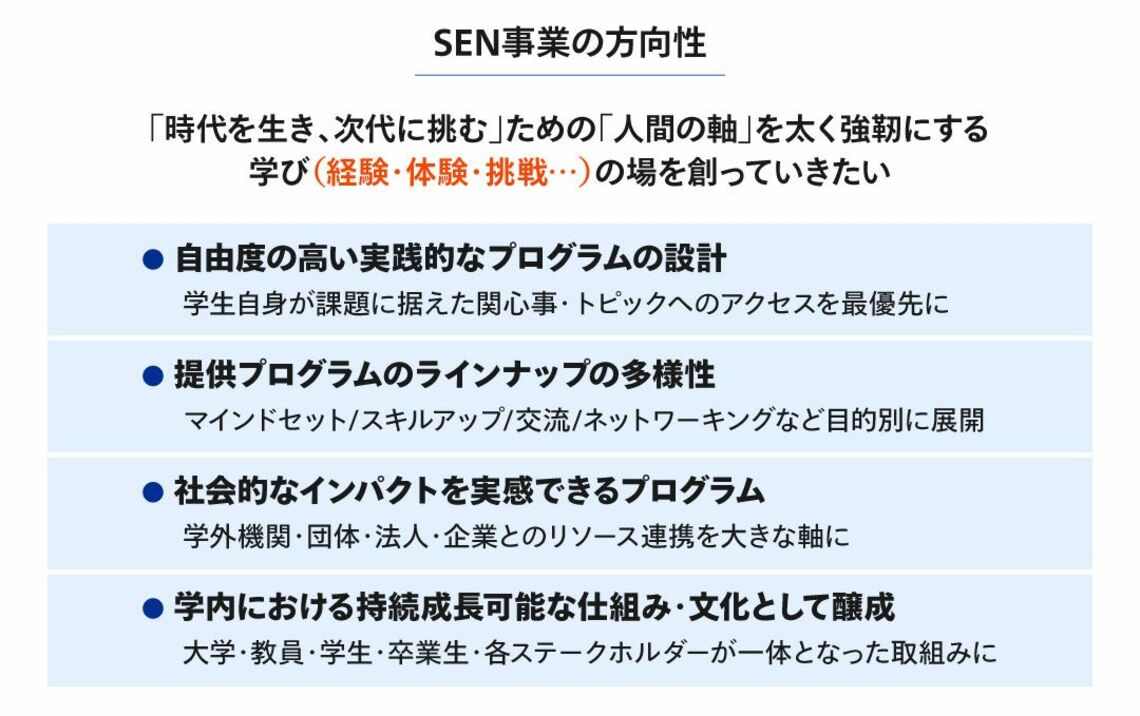

ーー上智大学は2025年度からアントレプレナーシップ教育事業「Sophia Entrepreneurship Network(ソフィア・アントレプレナーシップ・ネットワーク、以下SEN)」を本格始動します。その特徴についてお聞かせください。

曄道 SENは学生の興味・関心、そして絶えず変化する社会の要請に応え、社会で活躍する多様な「挑戦者」との対話の機会や実践的なプログラムを整備していることが大きなポイントです。柔軟かつタイムリーに学びの機会を提供することで、次世代を担う人材としてのマインドセットとスキルを育むことに主眼を置いています。

またSENのプログラムは正課の授業ではなく、専攻や学年を問わずすべての学生が受講可能です。これは学生が成長に必要な知識を自発的に、そして自由に学び体験することで、より実践的な力を身に付けることを狙いとしています。

SENに関わる教職員も、これまでにない新たな試みに挑戦し、学生に新たな価値を提供することを目指しています。学生がそこで得た経験をどう解釈し、どう生かすかは個々に委ねられますが、期待したいことは、新しい職業観や人生観の体得です。自分が社会の中でどのような役割を果たすのか。もちろん、大きな組織の一員として貢献することも、1つの選択肢です。

しかし、今の世の中ではそれだけでは不十分で、自ら未来を切り拓き新たな社会をデザインする力が求められています。それには、まず挑戦者としてのマインドセットを醸成し、そのうえで、それを実現するためのスキルを磨くことが重要です。

SENでの経験を通じて、学生たちには自身の専門分野に新たな視点や価値観、そして「挑戦者魂」を掛け合わせ、自分なりの人生を切り拓いていってほしいと願っています。

ーーでは、SENで展開を予定されているプログラムのポイントについて教えてください。

西口 SENで重視するのは「他者のために、他者とともに」という教育精神のもとに、知識やスキルの習得とともにマインドセットの変革を促進すること。まず、社会課題の実態を知り、その解決に主体的に取り組み、失敗を恐れずに挑戦する「挑戦者魂」を培うことに力点を置きます。

具体的にはまず、インプットの「量」と「質」を圧倒的に高めることに注力するべく、多様な「挑戦者」との対話を通じて、学生が自ら考え行動するきっかけを提供します。

90分のプログラムであれば、一方的な講義形式ではなく半分は講演、半分は学生と社会で活躍するさまざまな「挑戦者」との対話の時間、といった形式です。登壇者も産業界で活躍されている方のみならず、NPO代表や自治体、各国大使館とも連携して、多様な「挑戦者」との出会いの場を創出します。

また、私自身がこれまでさまざまな企業の新規事業創出に携わってきた経験を生かし、「アントレプレナーシップ基礎体験」を行う実践的なプログラムを提供していきたいと考えています。これは社会課題を発見し、その解決策を模索しながら試行錯誤を繰り返す、いわば「筋トレ」のようなプログラムです。座学だけでなく、体験を通じてアントレプレナーシップの本質を学んでもらいます。

変革を担う人材の輩出を。挑戦の連鎖をつくり出したい

ーー最後に、今後のSENの展望についてお聞かせください。

西口 国内外で活躍する卒業生、とくに社会課題の解決に挑戦している卒業生とのネットワークを強化し、地球規模の多面的な視点のアントレプレナーシップの育成に力を入れていきます。卒業してからは、それぞれの持ち場において大学で学んだことを生かし、試行錯誤を繰り返しながら、社会に貢献できる人材へと成長していくことを期待しています。

そしてSENのプログラムを経験した学生たちには、自ら未来を切り拓く挑戦者として、社会に新たな価値を創造していってほしいです。そして、彼らが社会で活躍することで、後に続く後輩たちにもよい影響を与え、社会全体に「挑戦」の輪が広がっていくことを期待しています。

曄道 SENは長期的な視点で、つねに進化し続けるプログラムでありたいと考えています。そのためには、社会の変化を敏感に察知し、世界との対話を通じて、プログラムを柔軟にアップデートしていく必要があります。また、産学協働による学びの場「上智大学プロフェッショナル・スタディーズ」など、学内の他の事業とも連携し、多層的な学びの場を提供していきたいと考えています。

私たちの目標は、卒業生たちが「上智に来てよかった」「上智での4年間で、自分の人生は大きく変わった」と実感し、自信を持って社会に羽ばたいていくことです。

そして、10年、20年後、さらにその先に、「社会変革を成し遂げた卒業生を多く輩出している大学」として、評価されることを目指しています。SENは、その目標を実現するための重要な一歩であり、多くの意欲的な学生の参加を期待しています。

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?

「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」

国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由

今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳

「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設

GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び

上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは

上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは

「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意

「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道

産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由

上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由

経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?

国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦

コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性

上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

上智大学が教える「国際公務員」への第一歩