上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 10代から80代が「一緒に社会を考える」価値とは

上智大学では2024年に開講した「上智地球市民講座」を通じて、年齢や立場を超えた多様な人々が集い、共に学ぶ場を提供している。変化の激しい現代社会において重要性が高まる、「生涯学び続けることの価値」とは。社会課題の解決や、新たな価値創造を目指す講座の魅力を通じて、受講生にもたらされた学びの成果に迫る。

多様な世代の受講生が集い、多層的な学びを実践

上智大学は約50年間続いていた公開講座をリニューアルし、2024年度春より「上智地球市民講座」を開講した。キャンパス内において社会人・大学生・高校生といった、異なる年齢層やバックグラウンドを持つ人々が共に学ぶ教育の場を提供している。

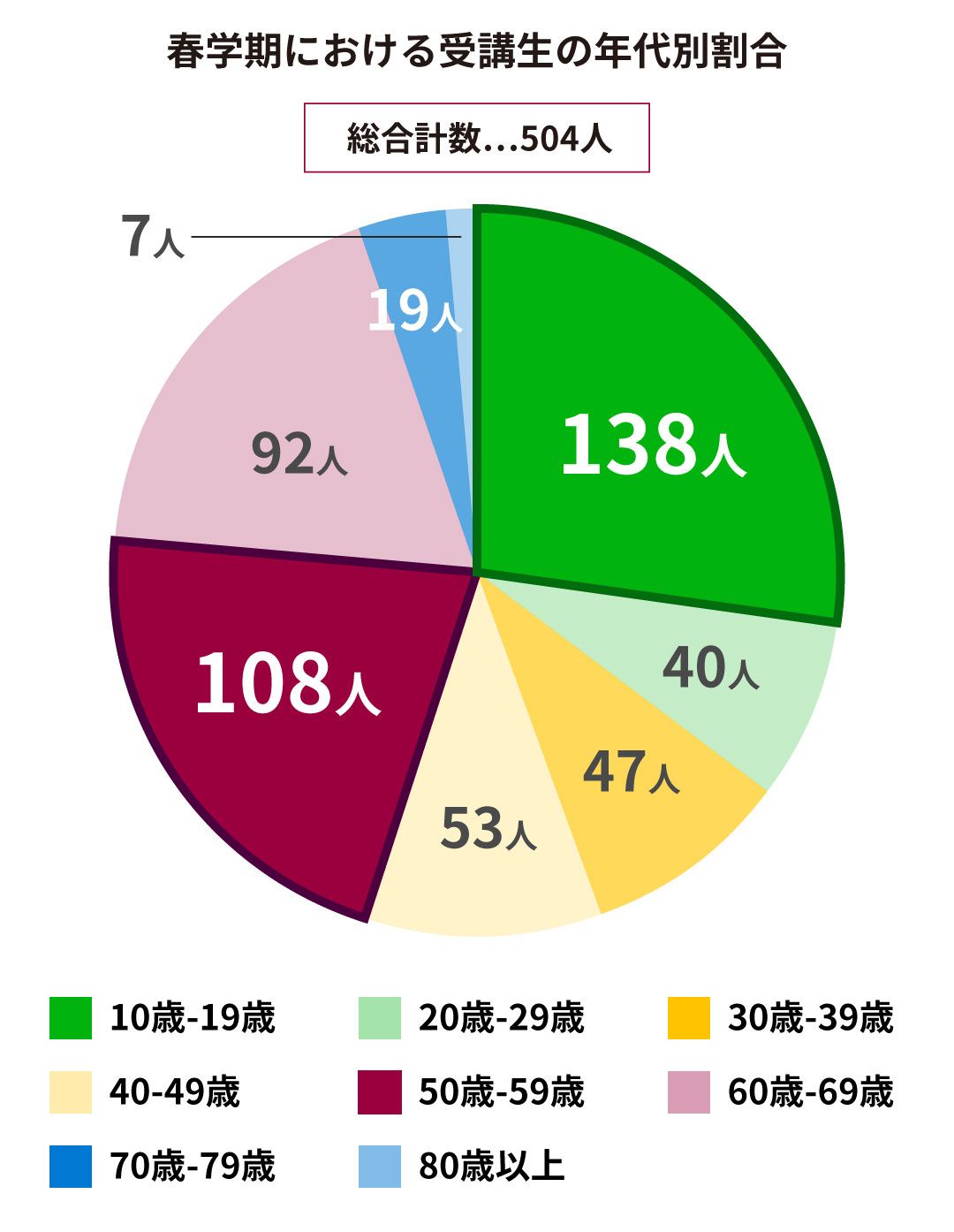

初回となる24年度春学期には、10代から80代までの幅広い年代から総計500名を超える受講生が参加した。社会課題に対する関心が高く、これからの時代を生き抜くためのヒントや、新たな価値を創造するために必要な学びが、さまざまな年代から求められている証左ともいえるだろう。

2024年度春学期受講生の声

「(受講した)テーマとは直接関係のない仕事をしている会社員ですが、平和があってこその日常、仕事であることを痛感する講義でした」

(40代・受講講義「SDGsと平和」)

「科学技術は社会にたくさんのことを投げかけています。科学技術とは何かという思想面でも姿勢を測るよい機会になりました」

(80代・受講講義「歴史から現在・未来を読み解く」)

「普段の生活ではあまり交わることのないさまざまな年代や職業の方の考えが聞けてとてもよかったです」

(50代・受講講義「ネット時代におけるテレビ報道の最前線」)

「他の受講者とのディスカッションを通じて、自分のやりたいこと、その課題点、そして新しい見方を再認識できました」

(10代・受講講義「『学ぶ』から『動く』へ」)

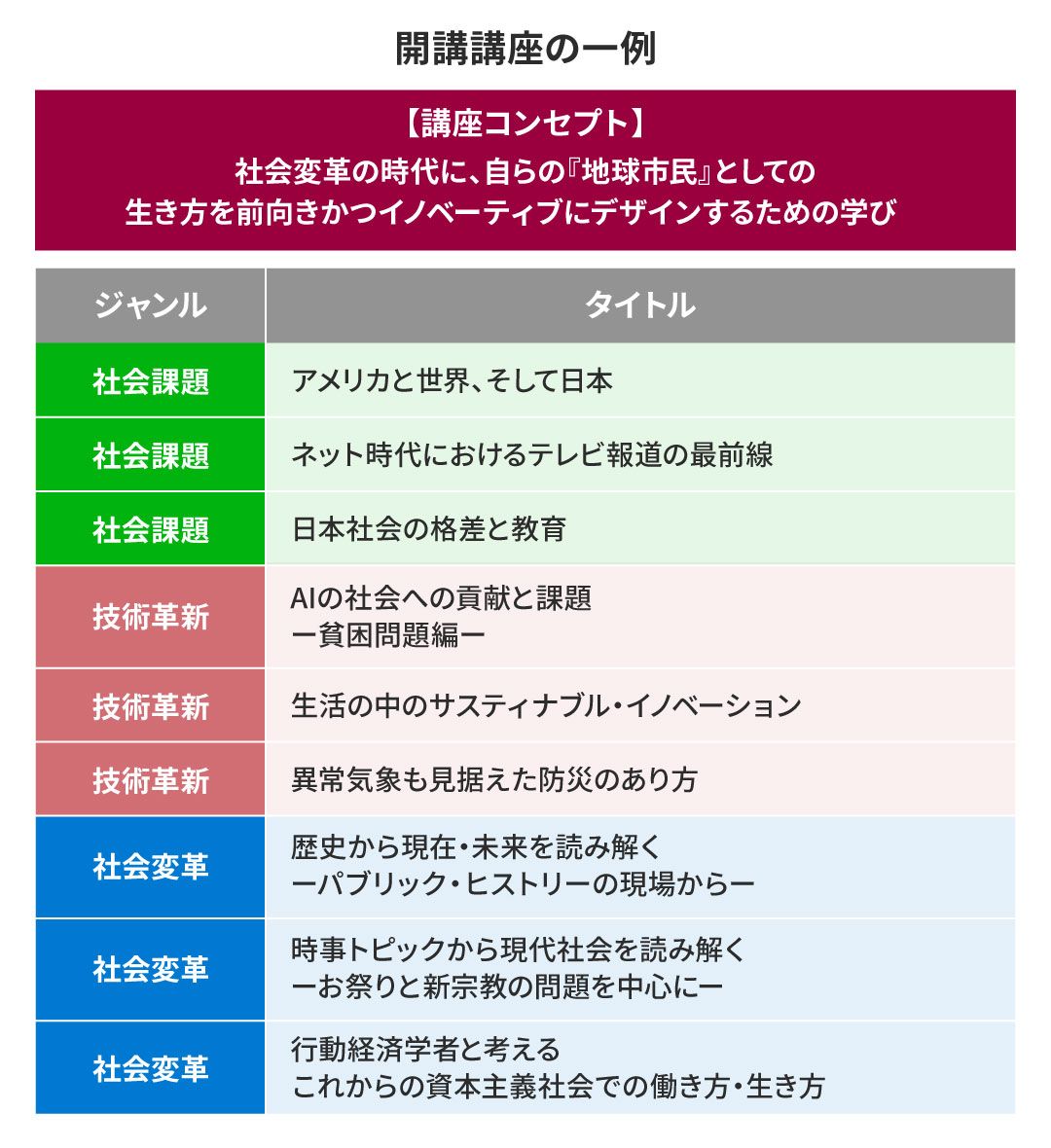

3つのテーマで構成される多角的なプログラム

講座では「社会課題」「技術革新」「社会変革」の3つのメインテーマに沿った、全20講義を展開している。多彩な講義を通じて、新たな社会のデザインと個人の生き方を深く探求し、地球市民としての自覚を深めることを目指している。

「社会課題」は、環境、分断、教育、貧困など、社会で何が起こっているのか、持続可能な社会を構築する方法を模索する講義をラインナップ。実生活にサスティナビリティを取り入れるための工夫を考える学びや、メディアが根本的な変革期を迎える中、映像の伝え方を問う学びなど、多角的な視点から現代社会の諸問題や未来を考える講義がそろう。

「技術革新」は、急速に進歩する科学技術が経済、社会、生活に与える影響を探る講義を展開。AIの貧困問題への貢献と課題の考察や、生活における革新的技術の応用を探る学びなど、技術が浸透する社会のあり方を探求する。

「社会変革」は、慣習や価値観などの急速な変化に対応するための学びを提供。自らの生き方や働き方など、自分の生活を再評価したり、新宗教と祭りを中心に現代社会を考察する講義などを展開している。

教育と社会の現状から、置かれる環境を見つめ直す

具体的にどのような講座を展開しているのだろうか。日本社会における格差と教育の関係を深く掘り下げる社会課題の講座「日本社会の格差と教育」を担当する総合人間科学部教育学科の相澤真一教授は、次のように説明する。

「世界の国々と比較しても、日本は豊かで平均学力も高いというイメージを世間では持たれています。しかし、実は他の先進国と比較するとシングルマザー家庭の相対的貧困率が際立って高かったり、都市と地方の教育環境や進学率に大きな差があったりします。

一見平等に見える社会でも、豊かな方向へ進む力と貧しい方向へ進む力の両方が同時に働いている。この講座では、どのような問題が隠れているのかをあぶり出すことに力点を置き、日本に住む者として自分が置かれている環境の当たり前を問い直すことを重視しています」

総合人間科学部 教育学科 教授

相澤 真一氏

講座の進め方はユニークだ。例えば冒頭にクイズを出し、受講生に日本の教育システムや社会の現状を問うという。「先進諸国の大学入学平均年齢は何歳か」といったクイズを通じて、日本の教育システムの独自性や、他国との違いを考えるきっかけを提供するところから講座がスタートする。

「受講生は教育産業の専門家や学校の教員、保育園や児童福祉に携わる方などを中心に、幅広いです。中でも約4分の1が高校生だったのには少し驚きました。年代や地域によって教育の経験は大きく異なるので、自分自身の教育環境や社会の不平等について考え直すいいきっかけになったのではないかと思います。

今後は、人口減少や大学進学の年齢、富裕層と困難を抱える人々の現状などをテーマに、格差と教育についてさらに深く掘り下げた講義を行う予定です」(相澤教授)

「非合理的な行動」の理由から、よりよい生き方を学ぶ

経済学部経済学科の川西諭教授が担当する、社会変革の講座「行動経済学者と考えるこれからの資本主義社会での働き方・生き方」は、現代社会を支える基盤でありながら、さまざまな問題もはらむ「資本主義」を、行動経済学の視点からひもといていく内容だ。

「行動経済学は、人間の行動の癖や心理的なバイアスに着目することで、伝統的な経済学では説明できないような現象を解き明かす学問です。

人間は、必ずしも経済的に合理的な選択をする存在ではありません。感情・習慣、そして周囲からの影響によって、時に非合理的な行動をとってしまうこともあります。行動経済学は、そんな人間の不完全さを前提としつつ、『どうすればよりよく生きることができるのか』『よりよい社会を築くためにはどうすればいいのか』を問いかける学問です」(川西教授)

経済学部 経済学科 教授

川西 諭氏

講義を振り返り、「受講生の熱量の高さが印象的だった」と語る。

「受講生は高校生から80代の高齢者までにわたりましたが、とくに印象的だったのは、資本主義社会の矛盾や課題について、真正面から向き合おうとする姿勢です。

行動経済学は、私たちの行動の背後にある心理やメカニズムを明らかにすることで、よりよい選択をするためのヒントを与えてくれます。この講座を通して、自分自身の行動パターンを客観的に見つめ直し、より幸せな人生、よりよい社会を築くためのヒントを得てほしいと思います」(川西教授)

行動経済学は、一見すると難しい学問に思えるかもしれない。しかし、川西教授の講座は、日常生活の身近な事例を交えながら、わかりやすく解説することを重視している。

例えば、「なぜ人は、宝くじを買ってしまうのか」「なぜ、選択肢が多すぎると買えなくなるのか」といった、誰もが経験したことのあるような疑問を通して、行動経済学の面白さを教えてくれるところが魅力だ。

年齢や立場を超える「人生100年時代」の学びの場

異なる環境や境遇の人々との触れ合いから、新しい気づきを得られることも講座の醍醐味の1つだ。講座を担当する教員は、受講生との意見交換やディスカッションの時間を設けており、講座を通じて多くの気づきを得られる機会を創出することを狙いとしている。

対面以外にもオンライン講座を用意することで、全国各地から受講生の参加が可能な仕組みを整備。地域ごとの受講生の違いも感じられる。また学生にとっては、社会人の考え方や日常を学ぶ場としても機能する。

単なる知識やスキルの習得にとどまらず、受講生一人ひとりが、自分自身と向き合い、社会とのつながりを感じながら、未来に向けて歩み出すための学びの場を提供する上智地球市民講座。人生100年時代といわれる現代において、年齢や立場を超えて共に学び、成長し続けることの価値を、この講座を通して実感できるはずだ。

上智地球市民講座

2024年度秋学期の募集について

・申込先:上智地球市民講座公式サイトからWeb申し込み

(講師・スケジュールなど、各講座の詳細は公式サイトよりご確認ください)

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?

「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」

国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由

今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳

「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設

GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方

組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは

上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは

「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意

「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道

産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由

上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由

経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?

国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦

コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性

上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

上智大学が教える「国際公務員」への第一歩