産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 業界大手×上智大が探る新たなビジネスモデル

学生の感性と思考をビジネスに還元

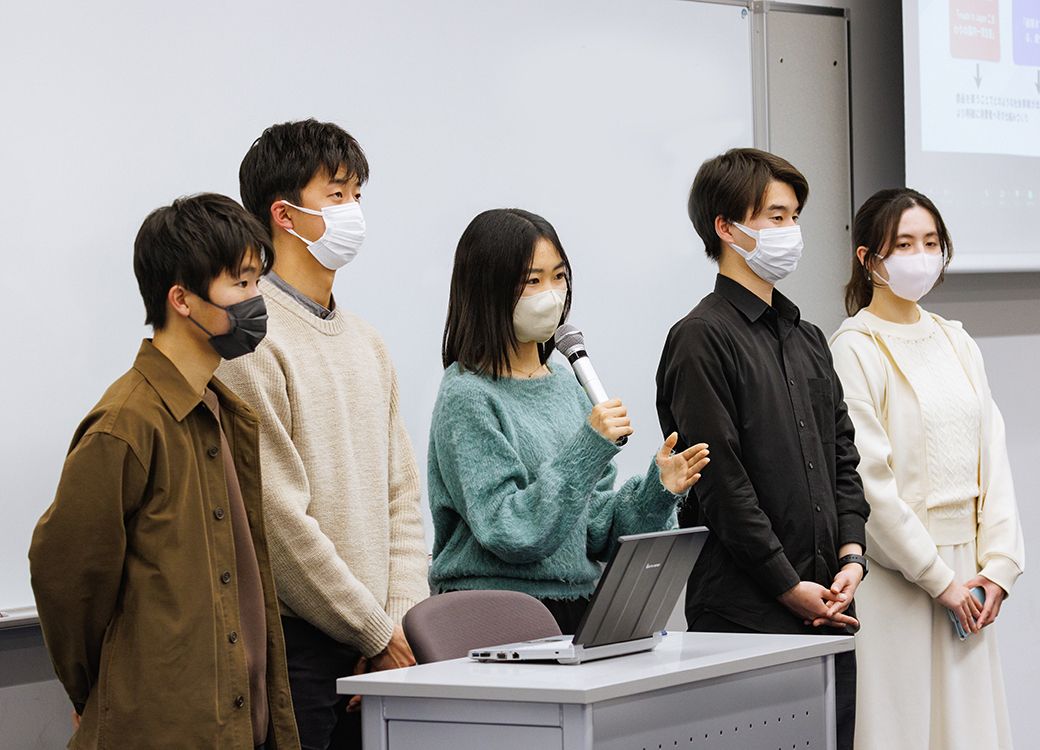

2023年1月、上智大学のとある教室で、学生たちが緊張感のある面持ちでプレゼンテーションに臨んでいた。相手は、メイド・イン・ジャパンの鞄や小物を幅広く展開する専門店「SAC'S BAR(サックスバー)」をはじめ全国600店舗以上を展開する業界大手、サックスバーホールディングスの木山剛史代表取締役社長だ。

発表のテーマは、「バッグ・鞄業界の将来像提言」。1グループ5名前後の学生がチームを結成し、4グループが各10分程度で順番に報告していく。ビジネスの構造を整理するフレームワーク「ビジネスモデル・キャンバス」を用いた業界の分析にはじまり、将来に向けた具体的な提言など、プレゼンテーションの中身の濃さや充実度はさながら百戦錬磨のコンサルタントのようだ。

グループごとに着眼点は異なるが、「ブランド価値の再定義」「サブスクリプションサービスの提案」など、業界が抱える課題やサックスバーの課題に対して、核心をついた提案が次々と展開された。学生ならではの視点で日本のモノづくりを捉えた分析に、木山社長も大きくうなずきながら真剣なまなざしで聞き入っていた。

このプレゼンテーションは講義の一幕ではなく、経済学部の3年生以上が参加する産学連携プロジェクトの一環で行われたものだ。同学部で開講している経営戦略、マーケティング、会計学のゼミに所属する学生25人が混成チームを編成し、2022年5月から「日本のバッグ・鞄業界の経営課題の分析と将来の構想」をテーマに現場見学やグループワークを積み重ねてきた。

今回の産学連携プロジェクトを取りまとめる経済学部長の網倉久永教授は、こう説明する。

経済学部長

網倉 久永氏

「産学連携プロジェクトの目的は大きく2つあります。1つは、学生に対する教育機会の提供です。戦略論、マーケティング論、会計学などで習得した理論を実務に生かす、実践的な体験として、プロジェクトの意義は大きいと考えています。

もう1つは、学生の感性をビジネスに還元することです。20代の学生が企業のリアルな課題と向き合うことで導き出したアイデアには、ビジネスの新たな可能性を切り開くポテンシャルがあるのではないかと考えました」

現場を知ることで学生の「本気」を引き出す

一般的な産学連携は、アカデミックな研究成果やノウハウを企業のビジネスに展開し、実用化に結び付けるために行われるイメージが強い。今回のような、学生ならではの感覚や思考をビジネスに接続する産学連携のあり方は、目新しい取り組みだ。

このプロジェクトのキーマンである木山社長は、学生に日本のモノづくりについて知ってもらうため、そして学生からビジネスのヒントを得るために参画したと話す。

代表取締役社長

木山 剛史氏

「当社で取り扱うバッグ・鞄の事業においては、かねて20代を中心とする若手世代への効果的なアプローチができていないという課題を抱えていました。どうすれば若者世代の関心を引けるのか試行錯誤していた中、旧知の西澤茂教授(経済学部教授・高大連携担当副学長)に相談したことがプロジェクト発足のきっかけです」

プロジェクトは、木山社長による「存亡の危機にある日本のものづくり」と題した経済学部主催の講演会から幕を開けた。日本のバッグ・鞄業界は、技術力の高さで、世界的にも他の追随を許さないほど定評を得ている。ところが、低価格の輸入品の台頭で国内の需要は下降気味。さらに、職人の高齢化や後継者不足も重なって、将来が明るいとはいえないシビアな状況だ。まずは、複雑な状況を学生たちに理解してもらうため、木山社長自らの言葉で語った。

「プロジェクトを進める中で、学生がメイド・イン・ジャパンの製品に興味を持ってくれるかを注視していました」と言う木山社長。データからは読み取り切れない若者世代のリアルな感覚をつかむために、学生に率直な意見を求めていった。

「値段が安ければいいという学生がほとんどかなと思っていたのですが、アンケートでも大多数がメイド・イン・ジャパンのバッグ・鞄を買ってみたいと回答してくれました。革バッグ製造工場を訪問し、現場の職人と議論してもらうなど、教室の外に出て現場を見てもらうことで、より強い興味を持ってプロジェクトに臨んでくれたのはとてもうれしかったですね」(木山社長)

伝統×若者の力でビジネスを強靭に

約半年かけて、モノづくりの現場の視察とグループワークを繰り返し実施。そして、冒頭の最終発表に至る。プレゼンテーションを受けた木山社長は、「業界や市場の理解が深く、サブスクリプションをはじめ若者世代に響くような実現性の高いビジネスアイデアをいただけた」と手応えを語る。

「日本におけるバッグ・鞄のモノづくりは、成熟した技術を有していますが、それを生かしきれていません。その要因の1つは、人材獲得の難しさにあります。古くからの商習慣や固定観念を解きほぐし、ビジネスを発展させていくには、若手人材の柔軟な発想力が必要です。日本には世界に誇れるモノづくりの技術基盤があるので、そこに新たなアイデアを掛け合わせることで、再び脚光を浴びることができるはず。今回の産学連携プロジェクトには、その可能性の萌芽を感じました」(木山社長)

網倉教授は、今回の産学連携プロジェクトについて、人材育成の観点からの意義について次のように考察する。

「日本企業では過去の実績や社内のしがらみなどから、内向き志向が強くなりがちです。ビジネスをより強靭にするためには、顧客視点を前提に思考する人材を増やす必要があります。具体的に言えば、高度な学術的専門知識を活用してビジネス環境や市場を客観的に分析し、現場を見つめながら新しいビジネスモデルを考えるイノベーティブな思考力を持つ人材です。その意味でも、今回の産学連携プロジェクトは貴重な機会だと考えています」

今後はプロモーションやマーケティングなど、領域に絞った産学連携プロジェクトも検討していく予定だという。

教育活動の一環でありながらも、学生を「知識を授ける対象」ではなく、「ビジネスパートナー」として捉え、リアルなビジネス課題に向き合った半年間。学生たちが自分事として取り組んだ経験は、ビジネスの現場だけに限らず、さまざまな場面でたくましく活躍するための原動力になるだろう。そして、こうした活動一つひとつをレンガのように積み重ねていくことが、日本のものづくりの変革につながるのかもしれない。

プロジェクトに参加した学生の声

経済学部 経営学科Y.K.さん

企業の視点からモノづくりの現場が見られるチャンスであり、実践的な学びができることに魅力を感じて参加しました。プロジェクトにおいて大きな学びとなったのは、サックスバーの方々からいただいたアドバイスです。提案する施策や商品開発に対して、ビジネスとして成立するのか、商品開発はどこまで実現可能なのかなど、具体的なフィードバックを通じて、現場での考え方を体感できたことは大きな収穫でした。企業・顧客・職人など、さまざまな立場から多角的に考える視点を持てたことは、社会人になっても生かせる貴重な機会になりました。

経済学部 経営学科A.M.さん

身に付けた会計の知識がどういう形で生かせるのか、そして日本のモノづくりの現状を直接見てみたいという興味があり、プロジェクトに参加しました。商品開発のプレゼンや実際の現場の視察などを通じて得たのは、顧客への提供価値をいかに明確化して伝えるかという視点です。本プロジェクトでは革という素材を扱いましたが、革の使用でどんな価値を製品に付与できるのか、顧客が革製品にどんな価値を求めているのかを多角的に分析して商品企画に反映するというプロセスを学べました。これから先、自身の活動においても生かせる知見が得られたと感じています。

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?

「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」

国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由

今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳

「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設

GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方

組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び

上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは

上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは

「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意

「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由

上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由

経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?

国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦

コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性

上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

上智大学が教える「国際公務員」への第一歩