経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 教養とは「智の転換」であり「発揮する」もの

国際通用性のある教養力は「智の転換と応用」

――「プロフェッショナル・スタディーズ」は、コロナ禍での船出となりましたが、どのような学びがありましたか?

昨年4月に予定していた春学期の開講は見送り、9月の秋学期からオンラインとの併用で本格的にスタートしました。36講座を開講することができ、その中でもオンラインを取り入れたことで海外や国内各地からの参加があるなど、結果的に広がりが生まれました。このプログラムでは、異業種のビジネスパーソンが同じ空間で学ぶことによって生まれる議論や、そこから創造されるものを大事にしています。スタートとなった秋学期も、オンライン上の空間とはいえ、多様性のある学びが生まれたと感じています。

さらに、受講生はとても能動的に学ぼうとする人が多く、講義は活気あるものとなりました。新型コロナウイルスという世界的な問題に直面する中、人々の学ぶ意欲のさらなる高まりを感じています。こうした非常時でも、立ち上がり、動き出すことのできる人間の強さが求められているのだと思います。

――プロフェッショナル・スタディーズを立ち上げたきっかけは何でしょうか?

第1の理由は、ビジネスサイドからのニーズです。企業の経営層にお目にかかると、皆さん異口同音に「時間があったら大学で学びたい」とおっしゃいます。「では何を学びたいですか?」と伺うと、即効性のあるスキルよりは哲学や宗教、文学などを挙げられるんです。

これらは、一般的には「教養」と言われるものですが、ビジネスの経験を重ねるほど、いかに教養が重要であるかを実感されているからでしょう。教養に即効性はないかもしれません。しかし、教養は種のようなもので、すぐに芽が出なくても、後に芽が出て花を咲かせていくための重要な根を伸ばしていきます。こうした教養を身に付けることでマネジメントや経営にも生きることが大いにあります。

一方で、残念ながら社会人になると教養を学ぶことのできる場所は、ほとんどありません。自分で本を読んで学び続ける人も多いですが、一人で本を読むことと、体系立てて学びを得たり、ほかの人とそのテーマに対して意見を交わしたりすることはまったく違います。

曄道(てるみち)佳明

慶應義塾大学理工学部機械工学科卒、同大学院理工学研究科博士後期課程満期退学。博士(工学)。2004年上智大学理工学部教授。学生センター長、入学センター長、学務担当副学長、グローバル化推進担当理事補佐などを経て、17年4月より現職

第2の理由は、教養教育の限界です。本学では、上級生が教養科目を学び続けられる仕組みを整えていますが、大学での教養科目は1、2年生で終わってしまうことが一般的です。しかし、18、19歳で学んだことで、その後の人生を50年以上生きていくには無理がある。教養とは社会に合わせて変容し、その都度アップデートしていくものであり、教養教育とは人間が一生受け続けていくことで人生が豊かになっていくものです。

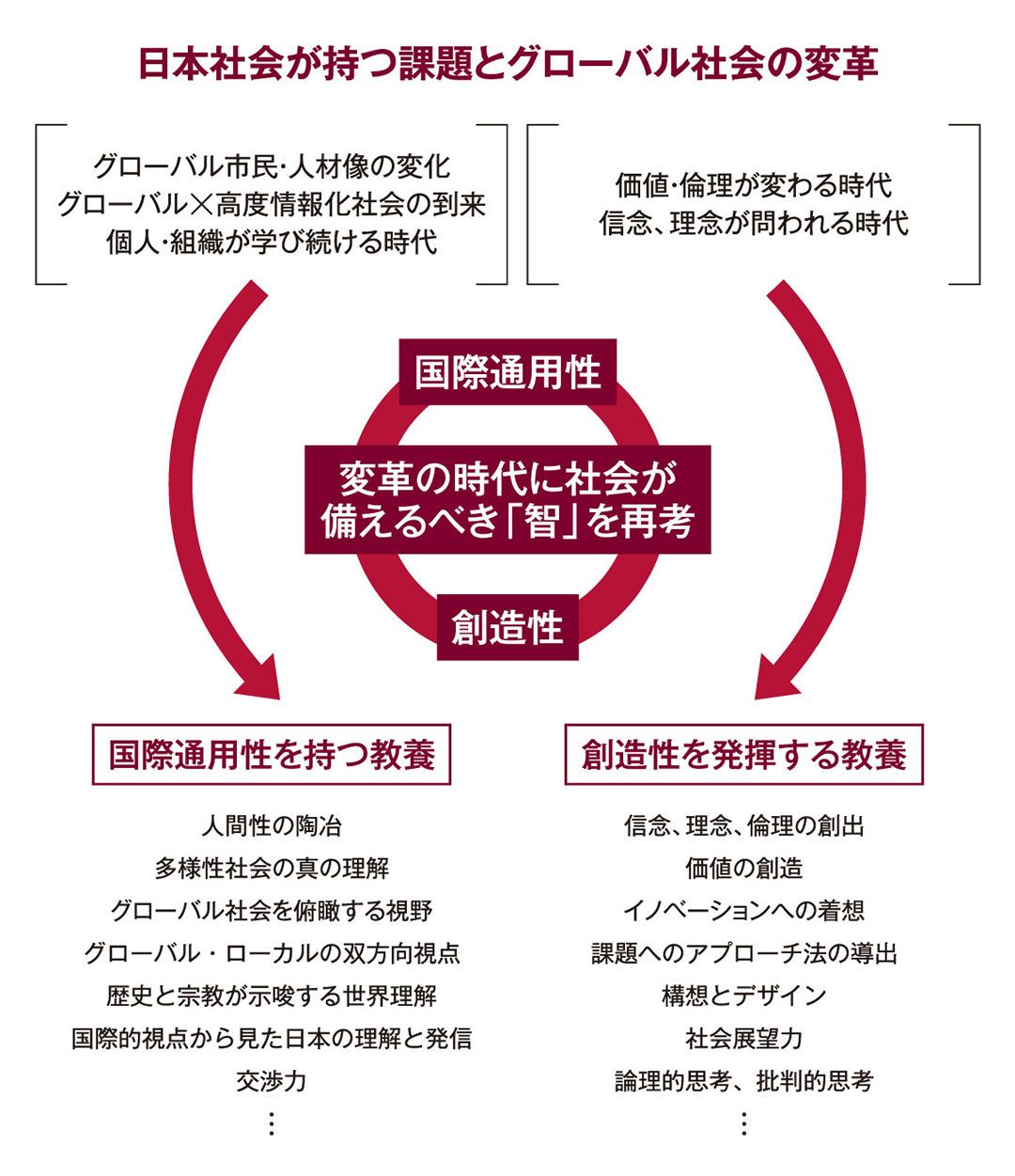

現代の日本では教養とは「物知り」というような認識がされています。しかし本来、教養とは知識ではなく、その知識からどう応用できるか、どう課題解決へとつなげられるかという「智の転換、智の応用」です。さらに言えば、知っているかどうかが問われるものではなく、「発揮すべきもの」です。上智大学では、かねてそうした意味での教養教育を大事にしてきましたが、社会人には社会人に適した継続的な教養の学びの場を提供したいと考えました。

プロフェッショナル・スタディーズは企業会員と個人会員の2種類がありますが、参加者は皆さん同じように能動的に学ぼうとする方ばかりです。会員企業にのみ開かれているものではないので、ぜひさまざまな方にご参加いただきたいですね。

多様性と対話から生まれる、新たな解決策

――実際に、どんな講座を提供されているのでしょうか?

プロフェッショナル・スタディーズの講座は、普段の大学での授業とはまったく違うものです。知らないことを学ぼうとする大学生を対象とする講義と、すでに多くの知識を持ち活躍している社会人を対象にする講義とでは、別の目的と役割があると考えるからです。どの講座も、知識の伝授ではなく、題材からそれぞれの受講者の仕事や問題意識にどうつなげていけるかを重視しています。年齢や職種、バックグラウンドが異なる多様な人々が集まり、正解のない課題に取り組むことで、対話や議論を起こしていきたいと考えています。それが実現できれば、参加するビジネスパーソンにとって、学びを通した鍛錬や訓練の場となるでしょう。

いくつか具体的な講座の内容をお話ししましょう。日本ではなじみが薄い「交渉学」ですが、アメリカでは重要な専攻として確立されています。国際的なビジネスや外交の場では、そのような学位を持った人と相対しなければならないので、グローバルな仕事に携わる人は学んでおいたほうがいい学問です。ただ、交渉学はそのような企業や国の命運がかかる場面だけでなく、社内のコミュニケーションを円滑にし、知恵やリソースを引き出し合うことも可能にしますし、普段の人間関係にも生かすことができます。交渉学とはテクニックによって相手より優位に立とうとするものではなく、ステークホルダー全員の利益の最大化を図るためのもので、多くの場面に応用できるものです。これはつまり、あらゆるビジネスパーソンに学んでいただきたい教養です。上智大学では、ハーバード大学ロースクールの交渉学講座を日本で展開する提携も結んでおり、国際水準にある交渉学の講義を提供しています。

ほかにも昨年は「グローバルリスク」に関する講座も多くの人が集まりました。サミットやリーマンショックを経験している元外務省首脳、元財務相首脳、外資系企業との交渉経験豊富なコンサルタントなどさまざまな第一人者を招いて、国際的な危機管理について学び、議論しました。

一方で、文学や宗教などの講座もそろえています。文学は、構想力を磨く格好の題材です。デジタルの時代だからこそ、本物の感性を磨く重要性は誰もが感じているでしょう。宗教に関しても、国際ビジネスの中での知識が不可欠なだけではありません。例えば布教活動の歴史は、グローバルビジネスに通じます。外国人が珍しい時代に、いきなり外国の宣教師たちがやって来て布教したってうまくいきません。相手の国の言葉を理解して、文化を理解してなじんでいくことで、ようやく第一歩が踏み出せます。普段、直接ビジネスで触れることのない宗教や歴史などの題材からも、多くの学びを得ることができるのです。

――今後、このプロフェッショナル・スタディーズはどのような進化をしていくのでしょうか?

最初にお話ししたように、今を生きる教養とは社会の変化とともに変わるものでもあります。このプログラムの内容もつねに進化していくでしょう。例えば、会員企業とは年4回対話の時間を持つことにしています。これは、年1回の中身のない報告会をするのではなく、講座そのものを企業側とも議論しながらつくり上げていくための時間です。先日もちょうどその機会がありましたが、熱心な方も多くて「学長はいかがお考えでしょうか」と意見を求められる場面もありました。大学側としても、対話の中から取り入れるべきものを感じたり、こういう中身も必要ではないかという提案をしたりと、とてもいい議論ができました。

これまで大学がビジネスサイドの考えを聞きながら取り組みをするということは、実はあまり聞いたことがなく、ある種の挑戦だと感じています。決まった完成形はなく、毎年講座のあり方や題材、提供すべき社会的価値についても議論とブラッシュアップを続けていきます。

それも、国際人材の育成に長年取り組み、優れた先生方、学問の蓄積を持つ上智大学だからこそできるという思いもあります。また、四谷という山手線の中心にある立地はビジネスパーソンの皆さんがアクセスしやすいでしょう。

今は、コロナ禍で世界中が不安定な状況にあります。こんなときだからこそ、人間の本質が問われています。それこそ即効性のある解決策を提示するのは難しいでしょう。それでも解決策を導き出すために、自分に何ができるのかを考えるきっかけは提供したい。ぜひ新たな扉を開けに、学びの場へ足を踏み入れていただきたいですね。

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由

今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳

「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設

GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方

組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び

上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは

上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは

「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意

「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道

産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由

上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?

国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦

コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性

上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

上智大学が教える「国際公務員」への第一歩