上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「追加性のある再エネ」がもたらす変化と価値

再エネ普及の新戦略で、社会的責任を果たす

――2020年6月から四谷キャンパスで再生可能エネルギー(以下、再エネ)100%の電力を導入していますが、24年6月からはオフサイトフィジカルコーポレートPPAへの切り替えを決断されました。その理由をお聞かせください。

総務担当理事兼サステナビリティ推進本部長

(文学部 英文学科 教授)

大塚 寿郎氏

大塚 教育機関として電気を使う責任を果たすうえで、「追加性」のある再エネの選択が重要だと考えたのが主な理由です。「追加性」とは、「新たな再エネ設備の増加を促す効果がある」ことを指します。太陽光発電が代表的ですが、再エネを増やすには、専用の設備や電力を調達する仕組みが必要です。しかし、需要側が再エネを利用しなければ、そうした設備や仕組みへの投資が促進されません。

オフサイトフィジカルコーポレートPPAは、日本ではあまりなじみのない新しい方法ですが、追加性のある再エネを生み出す方法の1つです。上智大学として、この方法を積極的に取り入れることは、持続可能な未来への貢献にほかならず、教育や研究を担う機関の使命だと考えています。

エネルギーソリューション本部 カーボンソリューション事業部

電力物流事業室長

盛谷 陽昭氏

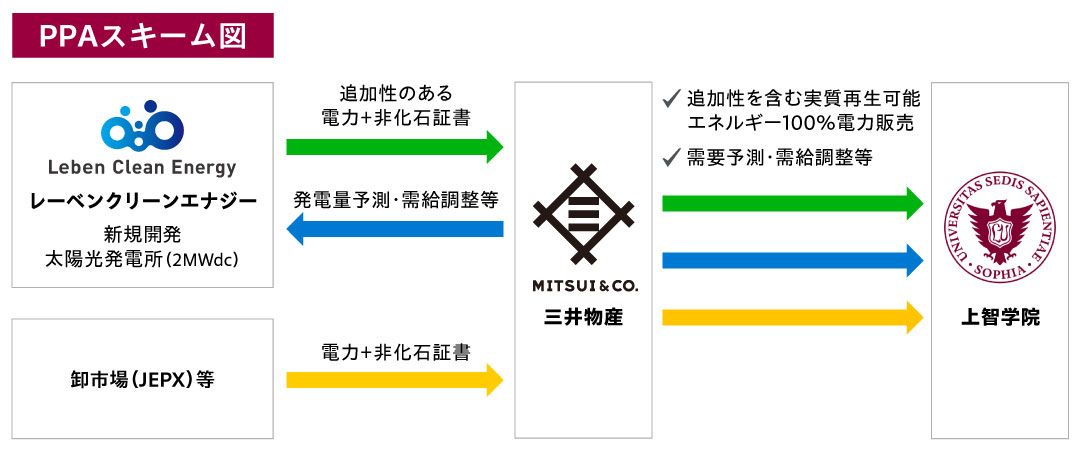

盛谷 今回、上智大学が採用されたオフサイトフィジカルコーポレートPPAは、太陽光発電由来の電力を発電事業者のレーベンクリーンエナジー社から最大20年間程度調達する長期購入となります。当社は電力の販売のみならず、発電量予測や電力の需給調整(含む同太陽光発電由来以外の再エネ電力供給)などの役割を担います。電力会社が、発電事業者から再エネを固定価格で買い取るFIT(固定価格買取制度)とは異なり、オフサイトフィジカルコーポレートPPAのように、需要側が発電事業者から直接再生可能エネルギーを購入調達することは、再エネ電力の更なる普及にも資する取組みと考えております。

代表取締役社長

谷口 健太郎氏

谷口 当社は、いわゆる「電気をつくるメーカー」として、これまで全国200カ所以上で太陽光発電所の開発と運営を手がけてきました。今や脱炭素は、世界共通のミッションであり、化石燃料に依存したエネルギーから、再エネへの転換が急ピッチで進んでいます。一方で、需要がなければ供給は拡大していきません。その観点から上智大学が社会的責任を果たすために、オフサイトフィジカルコーポレートPPAを採用されたことは、大きな意義があると思っています。

大学全体のエネルギー意識向上やアイデア創出にも期待

――オフサイトフィジカルコーポレートPPAの採用は、カーボンニュートラルを目指すうえでも有効な一手になるということですね。

谷口 日本でも再エネ100%の電力を調達する企業は増えていますが、追加性のある再エネを採用している企業は数えるほどです。大学での取り組みは非常に珍しく、今回の上智大学の契約はエポックメイキングなことだと感じています。先ほど、大塚さんが「教育機関の使命」とおっしゃいましたが、学生が「大学が新設した専用の設備で再エネを直接調達している」と知ることは、エネルギーの需給のあり方を考えるきっかけづくりにも適していると考えます。

大塚 まずはキャンパス内でオフサイトフィジカルコーポレートPPAについて、周知する機会を増やしていきたいと考えています。上智大学はSDGsへの貢献を果たす取り組みを推進するためにサステナビリティ推進本部を設置しており、学生も「学生職員」として参加しています。

学生職員はアイデアを交換しながら、キャンパス内で環境負荷を軽減する対策を講じる役割を担っています。これまで学生職員の意見を反映して、キャンパス内にウォーターサーバーを設置したり、新しい施設を造るときに再生材を使ったり、電気のスイッチの近くに「教室を出るときには電気を消しましょう」というラベルを貼ったりなど、実際に具体的な取り組みを展開しています。

今後、学生たちに太陽光発電所由来の電力が四谷キャンパスに直接来ていることを伝えることで、省エネだけではなく、エネルギー自体をつくり出すことに意識が向くのではないかと期待しています。今回のプロジェクトのことを知ってもらうことで、新たな創エネの仕組みをつくりたいと思う学生が出てくるかもしれません。

カーボンニュートラルの達成を真剣に目指す上でも、学生たちが「電気はどうつくられているのか」を意識することは重要です。オフサイトフィジカルコーポレートPPAの採用がそのきっかけとなればうれしいですね。

盛谷 再エネは、今まさにさまざまな仕組みが生まれようとしている領域です。当社も現状のテクノロジーや仕組みを踏襲するだけではなく、どのような世界をつくっていきたいのか、そのためにはどのような革新が必要なのかということを追求しています。これからの時代を背負って立つ学生の皆さんが、再エネや創エネの現状を理解することは、さらに新しい仕組みを生み出す可能性にもつながると思います。

新たな取り組みで次世代につなぐ「再エネのビジョン」

――改めて、再エネの普及にかける思いをお聞かせください。

盛谷 エネルギー資源の輸入比率の高い日本において、国内でのエネルギー自給を推進するためにも、再エネの普及は乗り越えなくてはいけない課題だといえます。また再エネが急拡大している欧州や中国などでの取り組みを見ると、早急な対策が将来の社会的・経済的な貢献にも繋がると考えています。オフサイトフィジカルコーポレートPPAのような新しい仕組みを浸透させるためには、企業や教育機関の賛同が不可欠なので、これからも普及に尽力していきたいです。

谷口 世の中が一瞬で再エネに切り替わることは難しいですが、脱炭素の潮流でこれまでのビジネスのあり様や価値観が進化している今、この流れの先陣を切ることは、大きな変革を生み出す一歩です。当社は現在太陽光発電だけではなく、森林の間伐材をバイオマス燃料にする新たな事業も検討しています。これは日本が抱える森林管理の限界の問題を解決することにもつながります。再エネを起点にさまざまな環境課題にも挑戦していきたいと考えています。

大塚 上智大学は、国連責任投資原則(PRI)に署名しESG投資を行うなど、環境負荷軽減に資する他の取り組みも積極的に進めています。それは次世代を担う人を育て、社会に貢献する、教育機関としての責務だと考えるからです。また、環境課題だけでなく、ダイバーシティ推進や共生社会の実現を含めた、SDGs達成に寄与する研究・教育・社会貢献に全学を挙げて取り組んでいます。「世界をよりよいものにする」という信念のもと、これからも上智学院が果たすべき役割を追求していきたいと思います。

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?

「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」

国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由

今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳

「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設

GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方

組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び

上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは

「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意

「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道

産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由

上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由

経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?

国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦

コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性

上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

上智大学が教える「国際公務員」への第一歩