GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 文理融合が生んだ理工学部の「知られざる強み」

新学科の開設で、GXを牽引するイノベーターを育成

生成AIをはじめとしたテクノロジーの進化が急速に進む現代において、社会課題を解決に導く人材には、さまざまな領域に対応できる複合的な知識が必要不可欠だ。そんな時代の要請に応えるべく、上智大学理工学部は2027年4月「デジタルグリーンテクノロジー学科(仮称/設置構想中)」を新設する。

この学科は、データサイエンスとデジタル技術を駆使し、多様な環境課題を解決し、持続可能なグリーン社会を実現するための取り組み「GX」をリードする人材の育成を目指す。曄道佳明学長は、同学科新設の狙いについて次のように話す。

「地球の人口が100億人に近づく未来、さらにその先を見据えたとき、GXは一過性の取り組みではなく、今後のグローバル社会において不可欠かつ重要なテーマといえます。新学科では、この状況下でエンジニアリングに何ができるかを体系的に学び、新たなイノベーションを創出する意欲とリーダーシップに満ちた人材を育てたいと考えました」

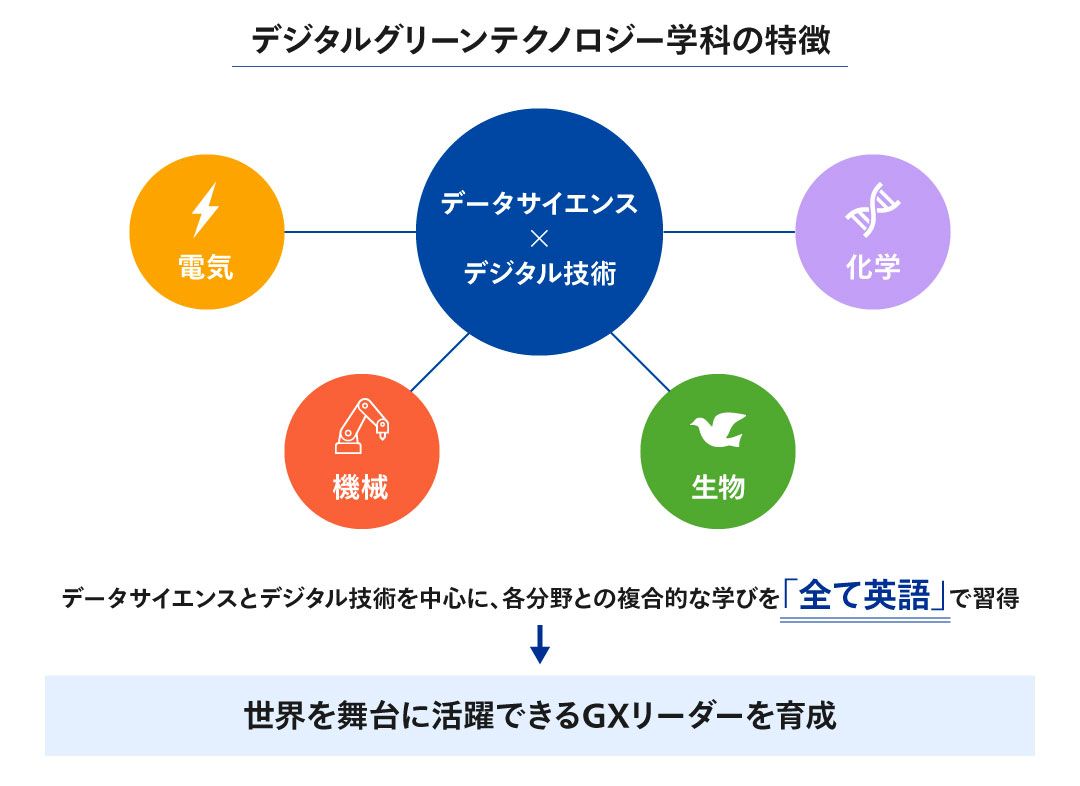

デジタルグリーンテクノロジー学科は、カリキュラムの中心にデータサイエンスやデジタル技術を据えて、電気・機械・生物・化学といった既存の理工学分野との複合的な学びを提供する予定だ。また、講義や研究指導はすべて英語で行われることになっており、外国人教員を含む新学科の教授陣により、グローバルな視野を持った人材の育成を目指す。

理工学部長

澁谷 智治氏

理工学部の澁谷智治学部長は、「GXは世界的な課題であり、英語で教育を行うことは、学生たちが国際社会で活躍するための準備として不可欠。新学科の学生には、国内外で社会課題に取り組むリーダーとして成長してほしい」と説明する。また新学科の開設においては、これまで上智大学が積み重ねてきた「英語で学ぶ理工教育」の知見が生かされていると話す。

「理工学部では2012年にカリキュラムを全て英語で学ぶ2つのコース(グリーンサイエンス・グリーンエンジニアリング)を開設しており、世界中から来日した学生が学んでいます。新学科においては、これらのコースの運営を通じて得られた「英語による理工教育」の知見・ノウハウを最大限活用し、理工系人材育成の新たな可能性を探求するとともに、大学全体の教育力向上につなげていきたいと考えています」(澁谷理工学部長)

さらに、企業や自治体と連携したプロジェクト型学習(PBL)やインターンシップを重視し、学生が実社会での課題解決能力を養う機会を多く提供する予定だという。

文理融合で複合知を育む「ワンキャンパスの強み」

GXをはじめとした、社会課題を解決に導く取り組みを牽引する存在が求められている中、新学科を含め理工学部全体として目指すのは、専門性を核とした幅広い知見を持ち、社会変革を成し遂げられる人材の育成だ。曄道学長は、学部の特徴についてこう話す。

学長

曄道 佳明氏

「コンピュータやインターネットの普及、スマートフォンの登場など、新たなテクノロジーの登場は、その都度世界中の人々の生活を一変させてきました。人間社会は新たな技術の出現を契機に進化、発展してきたとも言えます。理工学部が目指すのは、そのような変わりゆく世界において、テクノロジーに対する複合的な知見を活用し、世界中のさまざまな課題を解決に導ける人材の育成です。学生が広い視野を持ち、柔軟な発想で社会課題に取り組む力を養う場として、独自性を発揮しています」

また曄道学長は、多様な学部を1つのキャンパスに集約している点も、理工学部の学びの強化につながっていると語る。

「ワンキャンパスの利点は、文理の枠を超えた学びの場を生み出せること。学生や教員が、枠組みを作らずとも自然に他分野の人々と交わり、異なる視点を共有することで、新たな発見や課題解決のアイデアが生まれる場となっています。このキャンパス環境が可能にする『文理融合』は、上智大学の大きな強みです」

この文理融合により、専門分野を超えて複雑な課題に挑む力を育む鍵となる「複合知」を修得することができる。澁谷学部長は、教育プログラムの特筆すべき点について、次のように説明する。

「文理の領域を超えて多様な専門分野の教員が連携し、学部横断的にカリキュラムを展開しているのが理工学部の特長です。例えばAIに関連する講義では、神学から理工学まで多様な専門分野の教員が参加し、AIがもたらす社会的影響について議論します。

学生は自身の専門分野を深めつつ、他分野の視点や考え方に触れることで、幅広い視野を養うことが可能です。こうした教育方針に基づき、専門性を高めながらも、周辺領域の知識を柔軟に活用し、社会の様々な課題を解決できる『複合知』を備えた人材を育成しています。社会課題が複雑化する現代においては、このような人材こそが必要とされると確信しています」

他者と共に「未来を共創する」理工系人材を世界へ

デジタルグリーンテクノロジー学科は、上智大学の教育精神「For Others, With Others(他者のために、他者とともに)」を体現するものであり、持続可能な未来を共に築くことを目指している。データサイエンスと専門分野を融合し、複雑化する社会課題に立ち向かう人材を育成することは、上智大学理工学部が目指す教育の中核となる点だ。

「現代社会ではAIやビッグデータ、IoTといった技術の急速な発展が、多くの分野に革新をもたらしています。一方で、これらの技術をどのように活用し、課題解決に結び付けるのかは、依然として大きな挑戦です」(曄道学長)

また卒業後の進路としては、企業・公的機関・国際機関、さらにはスタートアップなど、幅広いフィールドで新しい事業を立ち上げるリーダーや、社会変革を推進するプロデューサーとして活躍することが期待されている。澁谷学部長は「新学科では、学生が自身のビジョンを明確にし、それを実現するためのスキルと実行力をつけることが重要」と展望する。

「カーボンニュートラルやSDGsなど地球規模の課題解決には、従来の科学技術にデータサイエンスを融合させることが不可欠です。近年、データサイエンスの活用によってこれらの研究は新たなフェーズに入り、これまで得られなかった知見が生まれ、技術革新が加速しています。

このような状況下、企業をはじめ、国際社会はデータサイエンスの素養を持ち、それを従来の科学技術に応用できる人材を強く求めています。こうしたニーズにも応えるため、データサイエンスやデジタル技術を、単なる教養レベルではなく、それだけでも社会で独り立ちできるほどの高いレベルで、基礎からしっかりと教育します」(澁谷理工学部長)

データサイエンスの知識を他分野に応用することで、従来の枠組みを超えた新しい価値を生み出す力を持つことが、この学科の特徴である。例えば、理工系の知識を社会科学や経済学の視点と統合し、より実効性のある解決策を導き出すことが期待されている。

新たな学科が加わり、上智大学理工学部は実践的な教育を通じて、より多くの学生たちに未来の社会を変革する力を提供する。文理融合の学びと実践を重ねる4年間を通して、学生たちは自身の可能性を最大限に開花させ、社会に貢献する道を切り開くことができるだろう。

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?

「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」

国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由

今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳

「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方

組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び

上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは

上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは

「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意

「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道

産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由

上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由

経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?

国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦

コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性

上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

上智大学が教える「国際公務員」への第一歩