「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 上智大学が示す、新時代の「学びのあり方」とは

あらゆる分野とつながる「データの学び」

「技術革新によって社会が急激に変化する中で、デジタル領域の学びに特化したカリキュラムの策定は必要不可欠でした」

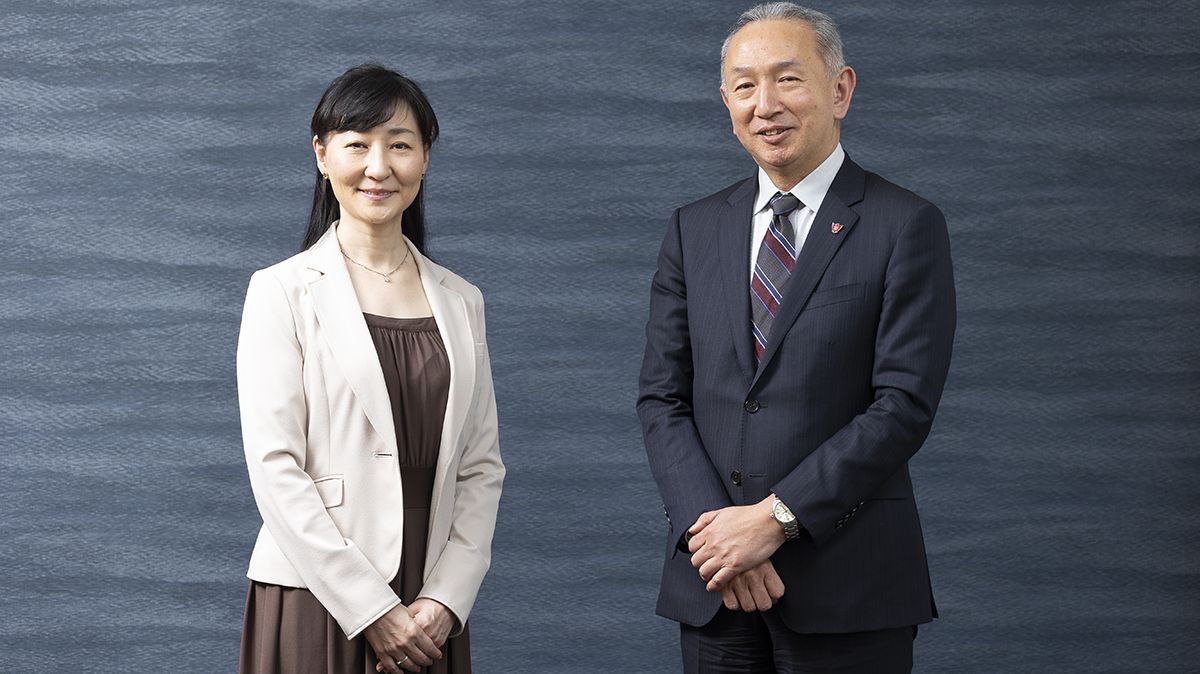

上智大学がデジタル人材の育成を強化する理由について、曄道佳明学長はそう答える。昨今の急激なデジタル化の進展は、これまで人間社会が経験したことのないような変化をもたらそうとしている。生成AIの普及スピードは、その1つの証左だろう。まさにパラダイムシフトともいえる歴史の転換点であり、人々の概念や価値観が大きく変わる節目を迎えている。それだけに、データサイエンス教育をリスキリングや学び直しと捉える傾向には違和感があると曄道学長は語る。

「知識やスキルの習得は必要ですが、つねに社会が何を求めているのかを展望することがより重要な意味を持ちます。デジタル化がもたらすさまざまなデータを使って、どのような新しい価値を生み出し、そしてどのような社会をつくっていくのか。とくにマネジメント層においては、そうした広い視野と実践力・応用力を身に付けることが必要だと思います」

銀行、コンサルティングファームで多くの企業のデータサイエンス関連プロジェクトに携わり、現在も三菱総研DCS株式会社執行役員テクノロジーオフィサーを兼務する、応用データサイエンス学位プログラムの大原佳子教授は、データサイエンスのビジネス活用における最前線での経験を踏まえ、こう続ける。

応用データサイエンス学位プログラム 教授

大原 佳子氏

「どの業態でもどんな職種でも、業務のデジタル化が進み、膨大なデータの取得が可能になりました。ところが、それを利活用すべきビジネスパーソンは目の前の業務に追われ、短いスパンと狭い視野でしか物事を考えられなくなりがちです」

そうなると気づけないことや見えないものが実はたくさんあると話す大原教授は、多様なバックグラウンドを持ち、異なる目線を持つ人が集まる大学で学ぶ意義を説く。

「とくにデータサイエンスの学びにおいては、学術的な領域やビジネスでの活用方法の模索など、広い視野を持つことが求められます。その2つを融合したカリキュラムで、さまざまな角度から効率的にデータサイエンスの知見を身に付けられることが、大学で学ぶ大きなメリットだと思います。また授業や教員・学生との交流によって、実務で行き詰まっている課題を別の角度から見ることができたり、違う課題の発見につながったりなど、自身の仕事によい影響を与える効果もあります。これは企業にいると、なかなか得られない体験です」

「学び続ける基盤」を重視する理由

曄道学長も、上智大学には視野を広げる多様性に富んだ環境があると続ける。

曄道 佳明氏

「80を超える国と地域の大学とのネットワークにより、国内外から研究者や教職員が集うワンキャンパスで、文理を問わずさまざまな専門的知見に触れられるのが上智大学の大きな特色です。学びとは、1つのことに気づけばまた次、といった形で興味関心が縦横無尽につながり、広がっていくもの。予測不可能な時代を迎えた今、変化を展望しながら『学び続ける基盤』を持っているかどうか、今後さらに問われることになるでしょう」

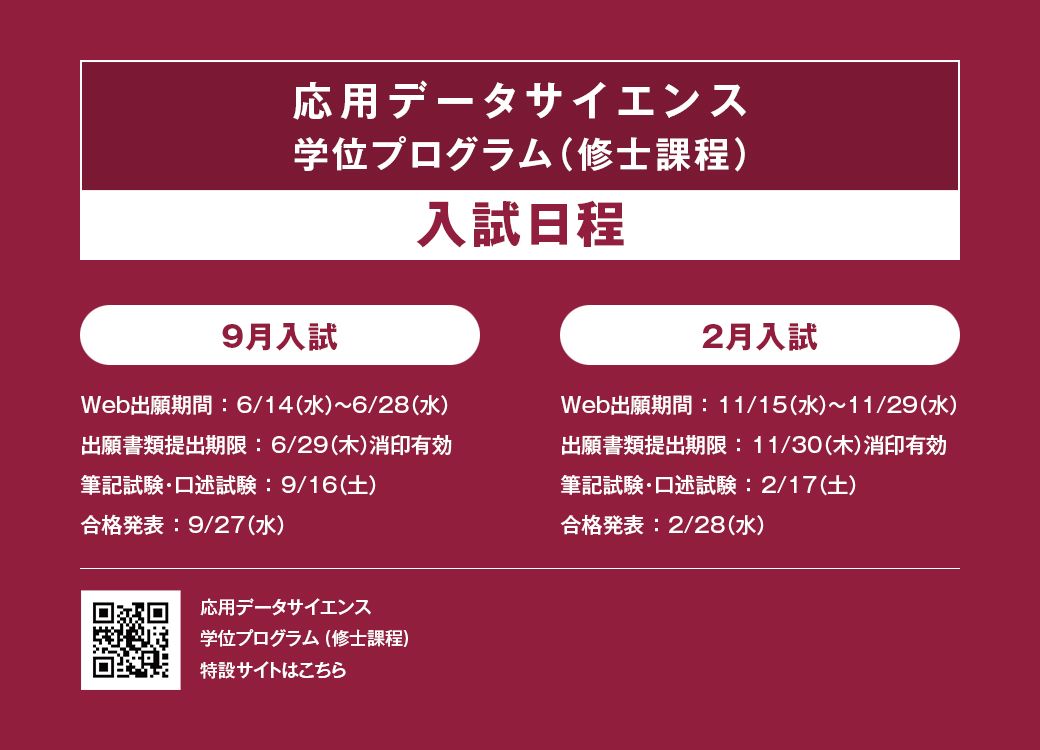

2023年4月に新設した、大学院修士課程「応用データサイエンス学位プログラム」は、学び続ける基盤を重視する上智大学の姿勢の表れだ。プログラムではデータサイエンスに関する学術的な視点・専門知識「専門知」と、ビジネス分野へ応用・展開する視点・スキル「実践知」の2つの学びを中心としたカリキュラムを展開。データサイエンスの知識を活用し、社会課題の解決や新しいビジネスにコミットする人材の輩出を目的としている。

プログラムを主導する大原教授は学生に、学びを通じてデータの価値を活かすための「視点」を身に付けてほしいと期待を込める。

「データサイエンスの学びをビジネスに結び付け、新しい価値を生み出すための知識を学ぶ場としてプログラムを活用してほしいというのが第一にあります。しかし、知識を学ぶだけでは現実に起こっている問題の解決には直接結び付きません。大切なのは、自身の学びがどう役立つのかを俯瞰で考える視点です。単純にデータ活用法を学ぶだけではなく、データを用いてより価値あるビジネスをつくるためにはどうしたらいいか、ということを日々考え、学び続けながら視点を養うことを心がけてほしいと思います」

良質な刺激を得られるインタラクティブな学び

応用データサイエンス学位プログラムは、理工学分野のみならず、大学院の3研究科(経済学・理工学・地球環境学)連携で文理横断型の学位プログラムを設けているのも大きな特徴だ。「理論と実務の架け橋」をキーワードに、さまざまな専門領域でデータサイエンスを応用・展開している教員やビジネスの現場で活躍する実務家など、多彩な顔ぶれの講師からの学びにより、実社会で即戦力として活躍できる素養が身に付く仕組みとなっている。

「データサイエンスを学ぶ最終的な目標は、データを扱うことではなく、ビジネスや社会に活かすこと。深く追求する学術的な視点と、ビジネス的な広い視点の両面を養えるのは自身のキャリアにとって大きな強みになると確信しています」(大原教授)

大原教授が言及した強みは、データサイエンスの重要性を理解したビジネスパーソンにしっかりと伝わっているようだ。23年度は定員を超える54名が入学。約6割がビジネスパーソンで、さまざまな業界の若手から経営層まで幅広い人材が在籍しているという。

「漠然と経営に活かしたいというよりも、例えば離職率の改善や自らが担当する商品のマーケットへの訴求といった、明確な課題を持って学んでいる人が多いですね。彼らの姿勢に、ビジネスパーソン同士はもちろん、学部から進学してきた学生たちもかなり刺激を受け、さまざまな方面に関心を広げています」

そう語る大原教授自身も、教壇に立ちながらつねに新鮮な驚きがあると明かす。学生間だけでなく、教員も含めたインタラクティブな学びの場は、生涯にわたって学び続ける基盤づくりを追求する、上智大学ならではの理想的な環境といえるだろう。

「データサイエンスの学びを通じて、これからの時代に求められる人材像を世界に提示していきたい」と曄道学長が語るように、新時代に求められるデジタル人材育成に必要な「学びのあり方」を、上智大学はこれからも示し続けていく。

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?

「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」

国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由

今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳

「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設

GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方

組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び

上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは

上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは

「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道

産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由

上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由

経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?

国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦

コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性

上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

上智大学が教える「国際公務員」への第一歩