「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智大、新構想が示す「学び続ける」価値と意味

「自分の軸を太くする」学びの価値

「100年生きられる時代をどう過ごすか」

長寿化が進み、多くの人が自らの生き方を再考する現代において、学校教育を終えた後も生涯にわたり学び続けるリカレント教育や、新しいスキルを習得するリスキリングへの注目が高まり続けている。

2023年7月、上智大学はこうした時代のニーズに合わせ、多様な立場の人が集い、すべての人に開かれた学びの環境を構築する構想「Sophia Future Design Platform(以下、SFDP)」を掲げ、新しい生涯教育を推進する新組織を設立した。この背景には、新しいキャンパス像を模索してきた曄道佳明学長の強い思いがある。

曄道 佳明氏

「大学の存在意義は学術的な専門性を高めることや、教養や人間性、語学力の研鑽です。これは揺るぎないものであり、学位を取得するために必要なカリキュラムに落とし込まれています。一方で、学びには『人間の軸を太くする』側面があり、結果やゴールを求める学びとは別の価値があります。自分の軸を太くするためには、学ぶ側が自らにどんな学びが必要なのかを見極めたうえで、挑戦し続けることが重要です。

同時に学びの機会を提供する側であるわれわれにおいても、本学の学生のみならず、ビジネスパーソンや高校生などに対し、自由度のある学びを提供することが社会的な責務と考えます。とくに社会の変化が激しい時代においては、さまざまな事象に向き合ううえで必要な教養を身に付けるための学びの機会を用意することが急務です。こうした思索をベースにSFDP構想をまとめていきました」(曄道氏、以下同)

多様化の進む現代では、社会で活躍し続けるために「これを学べばいい」という絶対的な答えを探すことが難しいからこそ、一人ひとりの学び続ける姿勢が重要になる。上智大学のSFDP構想は、学びを志す多様な立場の人に合わせた多彩な学びを提供することをビジョンに掲げている。

「SFDP構想の核となるのは『趣味、関心を広げたい』『多角的視野を持ちたい』から『専門性を深めたい』まで、多様な目的を持ったすべての人が交流を持ちながら、それぞれの分野のスペシャリストである教員の専門的な学びを得られる環境の創出です。

知識やスキルの伝授を主体とした学びではなく、年齢や肩書も違うさまざまな立場の人が意見を交わしながら新しい視点や思考を深め、自分の人生を学びによって豊かにできるようなプログラムを設計しています。それがひいては人間の軸を太くすることにつながると考えています」

地球市民の視座で、社会を捉える目を養う

SFDP構想にひも付くプログラムのラインナップは多彩だが、中でも高校生から社会人まで受講生の属性を問わない、自由度の高い講座として設計されたのが「上智地球市民講座」だ。

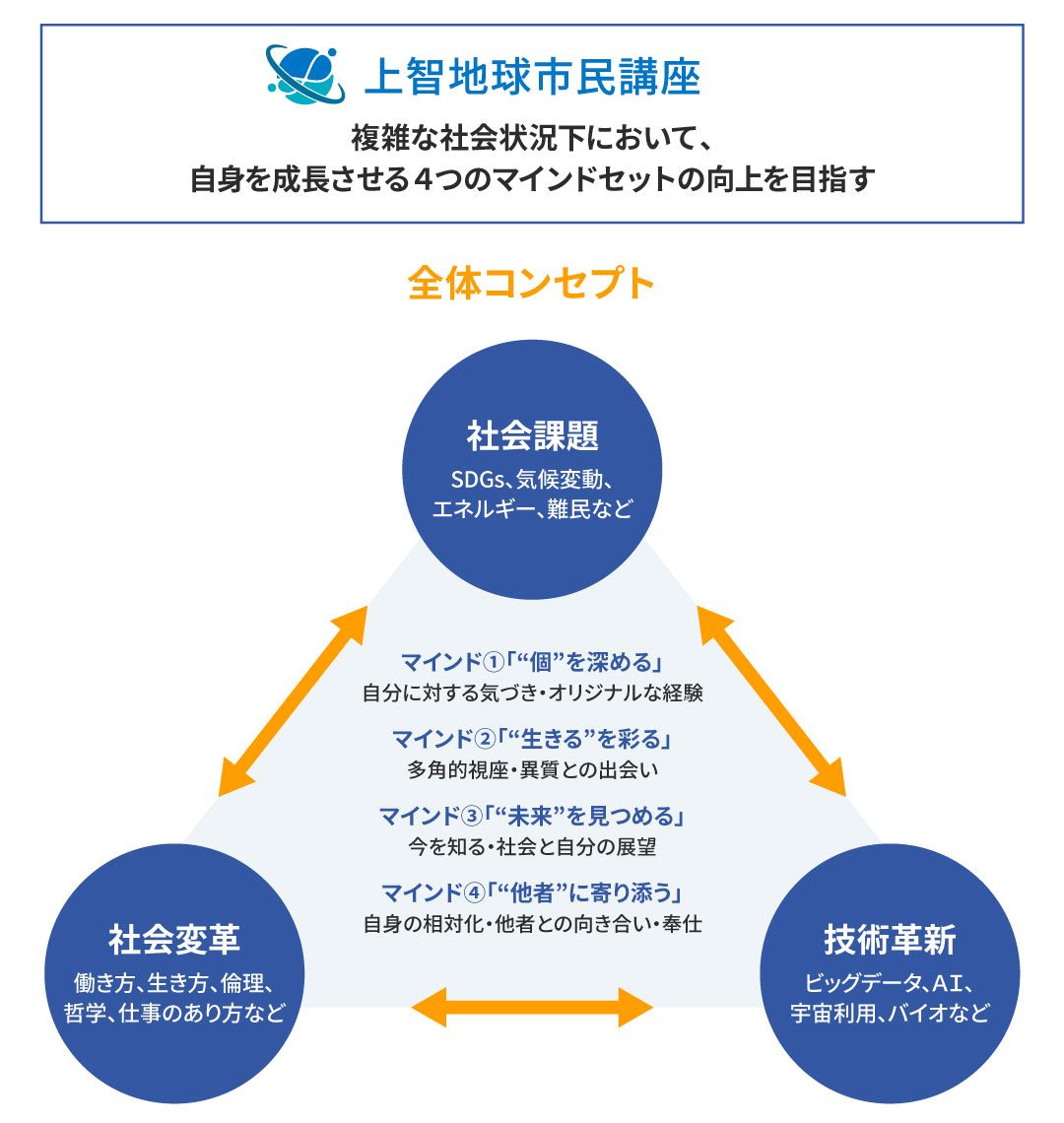

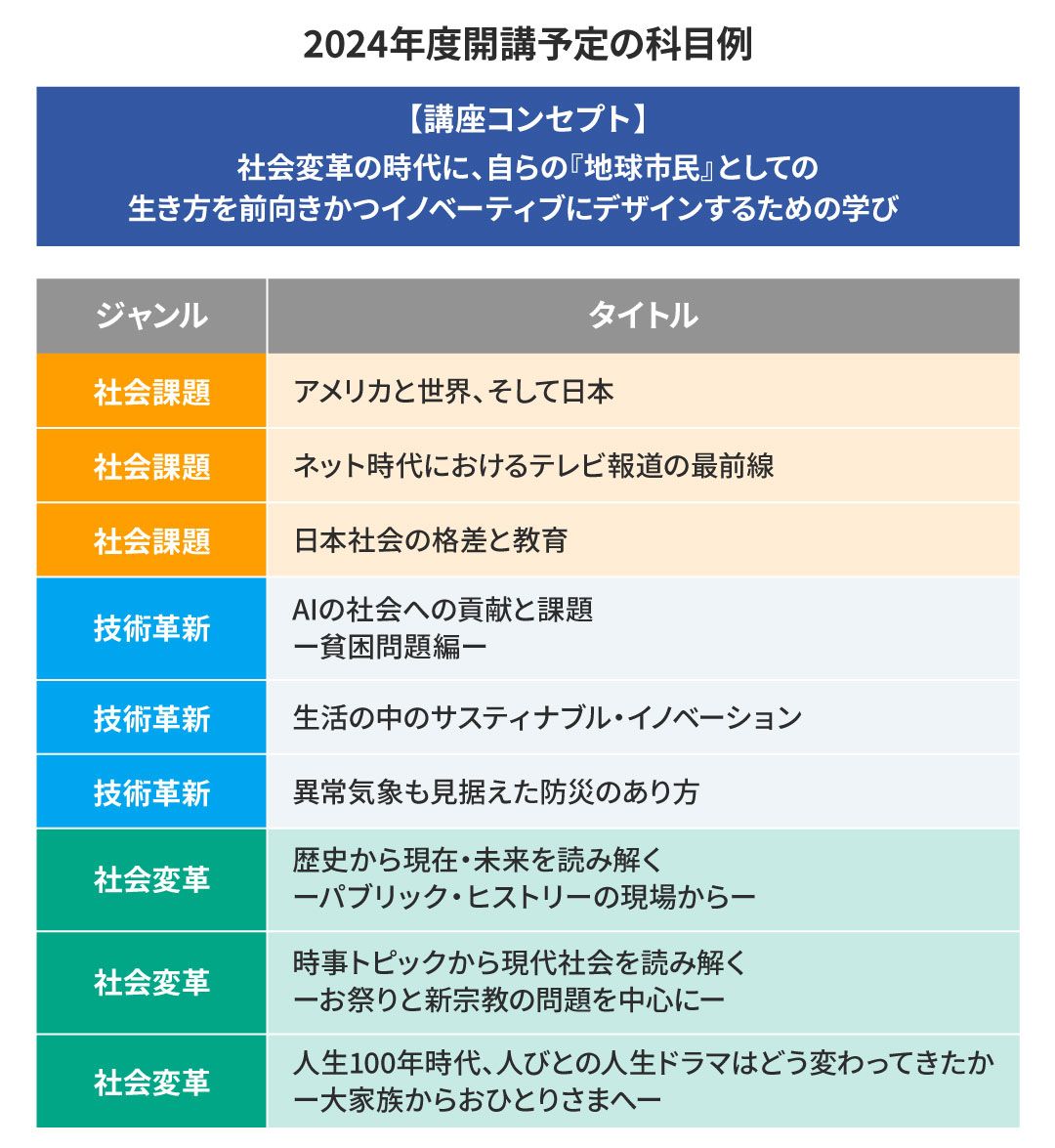

「24年4月に開講予定の上智地球市民講座は、『社会課題』『技術革新』『社会変革』の3つがテーマです。閉塞感や不安感が漂う現代において、『地球市民』としての生き方を前向きに捉え、自身の成長を促進させる学びをコンセプトとしています。3つのテーマに即したさまざまな切り口の講座によって、知見を深められる構成です」

「社会課題」はSDGsや自然災害などローカルからグローバルまでさまざまな課題を深掘りする講座。報道番組などで解説者としても活躍する教員が担当する日米関係をテーマにした講座や、元キー局のディレクターが教員を務めるネット時代とテレビ報道に焦点を当てた講座など、現代社会を力強く生き抜くために必要な学びを提供する。

「技術革新」はビッグデータやAI、宇宙利用など先端のイノベーションを探索する講座。AIが貧困削減をはじめSDGsのさまざまな目標に対してどのように貢献できるのか考える講座や、実践的な防災戦略立案に挑戦する講座、マイクロプラスチック問題の解決につながる生分解性高分子をテーマにしたものなど、暮らしや社会の中で身近に感じられつつも、上智大学ならではのテーマを扱う講義がそろう。

「社会変革」は働き方や倫理など人間理解を基盤に社会の今とこれからを見据える講座だ。人口減少に直面する自治体の例を扱う「持続可能なまちづくり」や、人間行動の科学的な知見に基づいて、経済行動や経済現象を理解しようとする行動経済学の視点から学ぶ「これからの資本主義社会での働き方・生き方」など、社会の変遷を丁寧に考察する講義が用意されている。

バリエーション豊富な講座を通して目指しているのは「4つのマインドセットの向上」だ。1つ目は信念の醸成とオリジナルな経験機会を通した「“個”を深める」、2つ目は多角的な視座や異質を取り込み「“生きる”を彩る」、3つ目は今を知り将来と自分を見据える「“未来”を見つめる」、4つ目は自身の相対化と他者への奉仕「“他者”に寄り添う」だ。

「これらのマインドは、複雑な社会状況においても自分自身の成長の源になる」と曄道学長は強調する。

学びたい人に応える講座をアップデートし続ける

上智地球市民講座は20講座からスタートし、秋以降も教員や講師と協働でSFDP推進室の主導で講座を開発していく予定だ。社会変革が急激かつ予測不可能なままに進む現代において、自身の軸となる学びを得ることで、人生を豊かなものにしてほしい。この講座にはそんな思いも込められている。

「上智地球市民講座は、多様なテーマからいろいろな観点を引き出せる実感を得られる訓練の場です。例えば、歴史をある角度から見ると今の社会が抱える課題に向き合うためのヒントを得られることがあります。このような経験は、今役に立つ学びとは異なる質のものですが、学び続ける原動力へとつながります」

大学が人を選ぶのではなく、学びたい人が学びの場を選ぶ。多様な講座に多様な受講生が集うことで、上智大学に新たな学びの空間を創出することが、SFDP構想の狙いだ。

「決められた人生を歩むのではなく、自らが生き方を模索しながら進むべき道を見いだしていくことは、苦労することもあるでしょう。そこで指針を生み出すのは、一人ひとりが自らの意志によって身に付けた教養の力です。『個性としての教養』を身に付けることは、これからの生き方を決めていくうえでの大きな武器にもなります。ぜひそれぞれの目的意識や問題意識を基に、講義を選んでほしいですね」

人生100年時代の始まりは、生き方の転換期ともいえるだろう。従来型の教育・勤労・引退という画一的な人生とは異なり、自らの意志によって自由に生き方を追求しやすくなった現代。それを負担に感じるのではなく、軽やかに楽しむスタンスを持つためには、早い段階で自分が目指す理想の生き方を実現するための教養を身に付けることがポイントになる。

「人の生き方や社会に応じて、必要とされる学びに変化があるからこそ、大学もそれに先んじて変わらなければならない」と曄道学長が話すように、人生100年時代に求められる多彩な学びの環境を創造するためには、変化に応じたアップデートだけでなく、明確な展望の下でのチャレンジングな講座展開が必要不可欠だ。多くの人の人生をより自由に、より豊かにするために、SFDP構想は進化を追求し続ける。

上智地球市民講座

2024年度春学期の募集について

・申込締切:3月29日(金)

・申込先:上智地球市民講座公式サイトからweb申し込み

※講師等各講座の詳細は公式サイトに記載しています。

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?

「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」

国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由

今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳

「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設

GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方

組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び

上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは

上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意

「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道

産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由

上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由

経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?

国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦

コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性

上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

上智大学が教える「国際公務員」への第一歩