上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 「データへの好奇心」がキャリアを加速させる

「2つの知」でデータを生かせる実務者へ

――「応用データサイエンス学位プログラム」新設の理由について教えてください。

学長

曄道 佳明氏

曄道 データ駆動型社会の到来に向けて社会基盤が劇的に変化する中、データサイエンスの知識を積極的に活用し、現代社会における多様な課題の解決に取り組める人材の育成が急務だと考えたからです。社会のあらゆる分野で、データの利活用は今やスタンダードと呼べるほど浸透しています。当学のプログラムは、学生に限らずビジネスパーソンなど幅広い方にデータサイエンスを学ぶ機会を創出することで、よりよい世界を構築するためのきっかけの一つになると考えています。

技術革新につながるデータサイエンティストのニーズは非常に高まっていますが、一方で学びの場が少なく、必要とされる知識・スキルを持った人材が非常に少ないのは大きな課題です。またデータ社会創成期の現状では、データが社会をどう変えるのか、先々を見通す力も必要となります。実践力と知識、2つの軸となる力を身に付けた人材を輩出することが、当プログラムの大きな目的となっています。

――データ駆動型社会に向けて、立場を問わずさまざまな方がデータサイエンスを専門的に学べる場になるということですね。

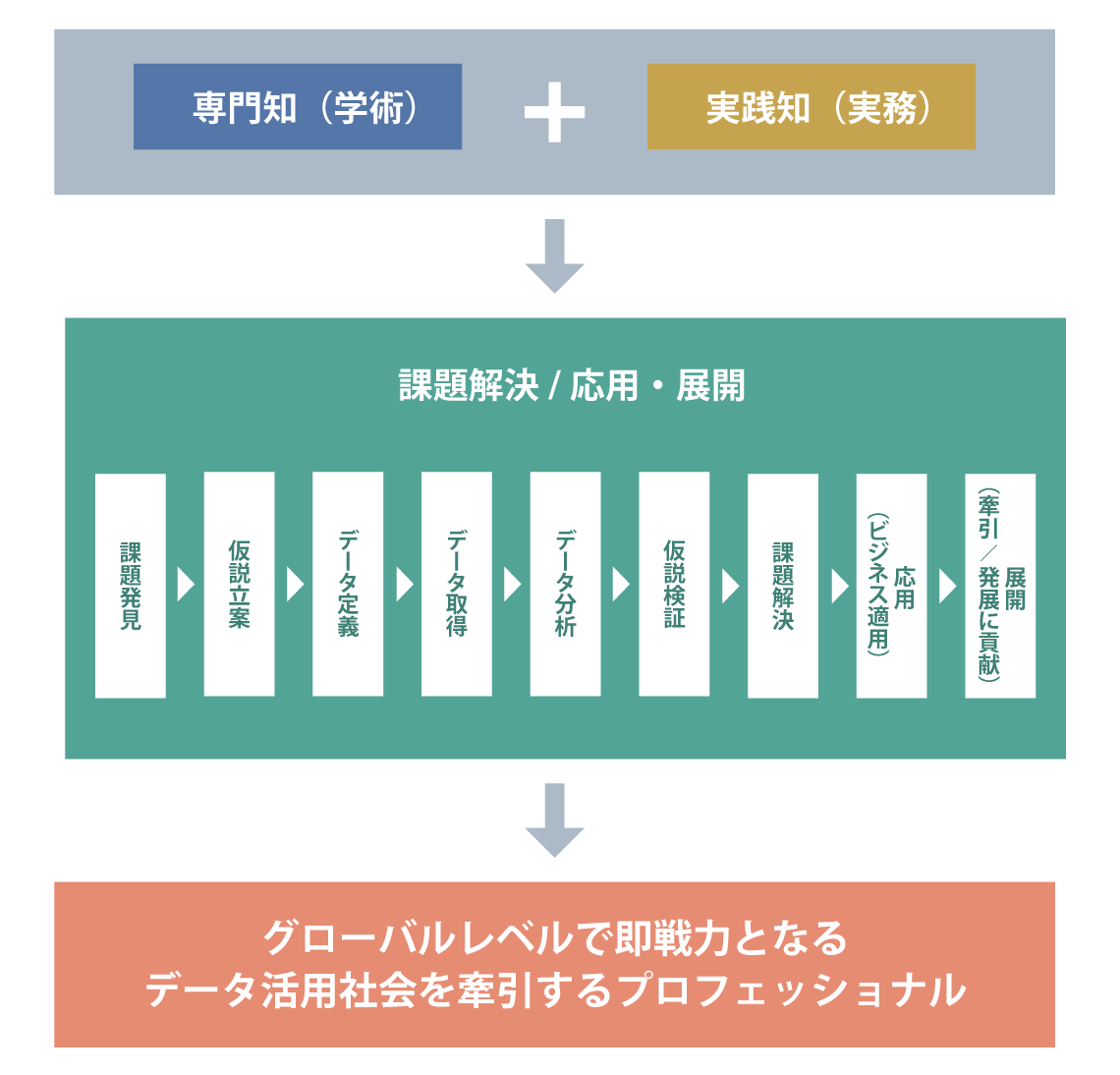

曄道 はい。大学院の科目は、主にデータサイエンスに関する学術的な視点・専門知識「専門知」と、データサイエンスをビジネス分野へ応用・展開する視点・スキル「実践知」の2軸で構成しています。

大きなテーマとして設けているのが「理論と実務の架橋」となる複合的な学びです。データサイエンスのベースとなる基礎理論を主に扱う理工学研究科だけではなく、より応用的な活用事例を扱う経済学研究科、地球環境学研究科など3つの分野から教員が集結しています。また、学問としてデータサイエンスを追究する教授や、データサイエンティストとして活躍する実務家など、講師の顔ぶれも多彩です。

分野横断型の講義により、データサイエンスを実践するためのベースとなる学術的な専門知識と、実社会で使えるスキルの両方を磨けるのが、当プログラムの大きな特徴です。これにより、実務で通用する即戦力人材の育成につなげたいと考えています。

多様な学生と「データを議論する」意味

――大学院のカリキュラムには、どのような特徴があるのでしょうか?

矢入 一言で説明すると「テクノロジードリブンになりすぎていないこと」が特徴です。データの取得・分析・活用というプロセスが、今や社会のあらゆる場所で浸透している状況を鑑み、文系・理系や立場を問わず学べることを重視したカリキュラム構成となっています。また、基礎や応用を学ぶことを前提として、データサイエンスの抱える倫理的な課題についても学び、現在グローバルで何が議論されているのか知る機会を創出します。

理工学部情報理工学科 准教授

矢入 郁子氏

データサイエンス領域における法律や倫理の整備は発展途上です。欧米ではAIの規制などが進んでいますが、世界各国で規制と技術開発のバランスに苦心している状態。これから日本もデータ駆動型社会を迎えるに当たって、そこに参加する自分はどうすればいいと思うのか、一人ひとりが人間社会におけるデータサイエンスのあるべき姿を考えなくてはいけません。教員としては、それを考えるきっかけをつくりたいですね。

私の授業では、脳波計測データや微生物叢ビッグデータなどの、脳科学・生物学に関連したデータ分析についても講義をしたいと考えています。今後、脳科学・生物学と通信との融合が進み、サービスやプロダクトに生かす事例が増えることが予想されます。そういったデータサイエンスの新しい潮流についても伝えていきたいと思っています。

トマ 私は、多様なバックグラウンドを持つ学生たちにチームで議論してもらいたいです。大学院には年齢や文系・理系問わず、さまざまな人が集まると思います。いろいろな意見をぶつけ合いながら、ビジネスや社会の課題を見つけて、それに対してデータをどう活用すれば解決するのかを考える機会をつくりたいです。

ソリューション本部 エバンジェリスト

テランドロ トマ氏

そもそも、なぜデータサイエンスがビジネスに求められているのかというと、仕事のスピードを速めて効率化したり、ビジネスのプロセスをリアルタイムで把握したりするためです。データを集めて分析して終わりではなく、データをソリューションにどう生かすかの観点が必要。データで新たな価値を生み出し、社会にもっと貢献するためにはどうしたらいいのか、その答えを導き出すには、多様な価値観を持つ個人が集って、アイデアを出し合うことが不可欠です。

定義がないからこそ「純粋な好奇心」が必要

――データサイエンスの学びがもたらす価値は、どのような形で生かせると考えますか?

トマ 今はまだ、データサイエンスに対する世間的な理解の度合いがそこまで高くないので、自分の仕事には関係ないと思っている人は多くいます。しかし、その認識は誤りです。例えば、ファッションデザイナーなら自分のデザインがなぜヒットしたのか、新聞記者なら自分の記事が誰に読まれているのか、これらのデータを分析することでニーズを把握し、ユーザーに対してより大きな価値を提供することができます。つまり、データは知りたいことを発見し、新たな価値につながるための足がかりともいえます。そこに文系や理系、仕事内容の垣根はなく、すべての人に学ぶ価値があると思います。

――では、大学院での学びに向いている人材に共通する要素とは、どのようなものが挙げられるでしょうか?

矢入 好奇心旺盛な人が向いていると思います。「大学院で学ぶデータサイエンスとはこれだ」と定義するつもりはなく、一人ひとりが関心を持つ分野のデータサイエンスを自分なりに掘り下げてもらいたいです。好奇心をバネにデータサイエンスという未知の領域にチャレンジしたい人には、満足していただけるカリキュラムだと自信を持っています。

トマ 確かにデータサイエンスを学ぶうえで、好奇心は重要ですね。私自身、つねに新しいことを勉強して、その知識をベースにトライ&エラーを繰り返すようにしています。データサイエンスは、今後10年ほどの間に、ビジネスパーソンにとって当たり前の素養となるはず。そう遠くない未来で活躍し続けるためにも、社会人になったからといって学びをやめないことが重要ではないでしょうか。大学院のカリキュラムは、データサイエンスを実務に生かすために必要な知識やスキルを基礎から習得できるので、多様な業種の方々に受講してほしいですね。

曄道 好奇心を持ってデータ社会に関わっていくことは、VUCAの時代を生き抜くうえで非常に重要です。そうした意味では、データ駆動型社会の到来に対して臆せず、むしろ先導して新たなビジネスモデルをつくりたいと考えている人を歓迎したいですね。これからの時代は、会社勤め、フリーランス、副業・兼業、起業など、多様な働き方が普及していくことが予想されています。データサイエンスの知識を習得することは、間違いなく将来の可能性を広げることにつながるでしょう。よりよい未来をデータの力で築いていきたい、そんな気概を持った方の受講を楽しみにしています。

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?

「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」

国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由

今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳

「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設

GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方

組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び

上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは

上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは

「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意

「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道

産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由

経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?

国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦

コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性

上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

上智大学が教える「国際公務員」への第一歩