今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 文理の垣根を超え「学び続けること」の価値とは

「即戦力の育成」の前に大学が考えるべきこと

国や言語、宗教、民族の境界線を超えて、「他者」のために、「他者」に寄り添い、今日の世界が直面するさまざまな社会課題の解決を図っていく――。

「For Others, With Others(他者のために、他者とともに)」をモットーに、100年以上にわたって人材育成を行ってきた上智大学。同大では今年4月、総合人間科学部教育学科の杉村美紀教授が新学長に就任した。これまでのグローバル教育をさらに発展させ、従来から定評のある外国語運用の能力だけでなく、各領域の高度な専門性を結び付け、多様な環境で生かせる教養の取得をベースに、グローバル社会で活躍する人材育成を強化していく方針だ。

国際教育学を専門とし、長年にわたって国内・海外の教育機関の委員を務め、同大のユネスコチェア事業※の責任者も務める杉村学長。その観点から、国内のグローバル人材育成の現状をどう見ているのだろうか。

※知の交流と共有を通じて、高等教育機関および研究機関の能力向上を目的とするプログラム。国内外のさまざまな期間の連携・協働を促進し、人的・物的資源のシンクタンクとして、教育・研究機関、地域コミュニティ、政策立案者などの橋渡し的存在としての役割を担う。

学長

杉村 美紀氏

「最近、即戦力の育成という言葉をよく耳にします。確かに重要なことですが、今はそちらにあまりにも偏りすぎ、学生たちの学びの幅が狭まりつつあると感じます。理系人材が重視される一方、大学には人文社会科学系の多様な学びや、今日では学際領域の学問も発展しています。大学の教育研究活動への地政学的な影響が強まる今、目先の利益を優先するだけでは複雑に絡み合う社会課題へ取り組む人材の育成は難しいといえるでしょう。

例えば歴史や社会、文化の多様性を理解する深い教養を基盤としながら、データ分析やプログラミングを活用するなど、課題解決に向けてさまざまな角度からアプローチし、複合的な知見を持って考えることができる基盤を育むことが、これからの大学教育に必要なのではないでしょうか。そんなリベラルアーツの知を備えた文理融合の学際的人材が、今こそ求められていると考えています」

ビジネスシーンをはじめ、さまざまな領域でグローバル化が急速に進展する現代。そうした中、大学におけるグローバル人材育成のポイントはどこにあるのか。杉村学長が続ける。

「今の時代、どんな課題にしても1人で解決できるものはほとんどありません。個性を輝かせながらも、スタンドプレーを避け、他者と連携してチームワークを重視する人材が、複雑化する社会課題を解決するカギを握ると考えます。

多様な意見をまとめる調整力を持ち、目立たずとも誰かを支えられる。そして他者の声に耳を傾け、批判的思考力とクリエイティビティを合わせ持ち、対話を通じて最適解を見いだしていく。そんな他者に寄り添うリーダーシップを持つことが大切と、学生には伝えていきたいですね」

「上智らしさ」を体現するグローバル人材育成の現在地

語学教育の充実ぶりや、国際色豊かなキャンパスは、上智大学を代表するイメージだろう。実際キャンパスを歩くと、多言語が飛び交い、留学生の姿もよく見かける。ただ、世界を舞台に活躍したいのであれば、英語を話すこと自体を目的にしないでほしいと杉村学長は話す。

「重要なのは、自分の意見を正確に発信する力です。英語をはじめとした外国語のスキルは、あくまでそれを実行するための手段。多様な環境において自分の考えや意思を明確に示す力は、自身の存在感を高めるうえで必要不可欠なものです」

これまで上智大学が取り組んできたグローバル人材の育成が結実したものといえるのが、文部科学省による「スーパーグローバル大学創成支援」における評価だ。

2014年度にグローバル化牽引型(タイプB)に採択されて以来、全学的に連携してグローバル化を推進する仕組みの整備をより強化した。理事、学長をはじめ各学部の教員や職員を中心としたグローバル化推進本部の立ち上げや、グローバル教育センターを中心とした海外大学院との連携強化や教育プログラムの拡充など、さまざまな施策を実施。

その結果、2回の中間評価(2017年度、2020年度)、さらには2025年度の事後評価でも最高評価の「S」を獲得した。採択37大学中、すべての評価で「S」を達成したのは上智大学だけだ。

「スーパーグローバル大学の柱は、国際化の推進とガバナンス改革の2つです。本学では10年間、この2つの柱の実現に注力しました。どちらか一方ではなく、この両輪がしっかりとかみ合い、グローバル人材育成に向けた取り組みを強化できたことが、評価いただいたポイントと考えています。

留学生は1.6倍に増え、英語コースの科目拡充といった実績を築くことができましたが、これらはまだ通過点。すべて英語で学んで学位を取得できる少人数教育のSPSF(Sophia Program for Sustainable Futures)という6学科連携英語コースを開設するなど、新しい成果がこれからも生まれ続けるような取り組みを進めています」

ワンキャンパスが学びの根幹「基盤教育」にもたらす価値

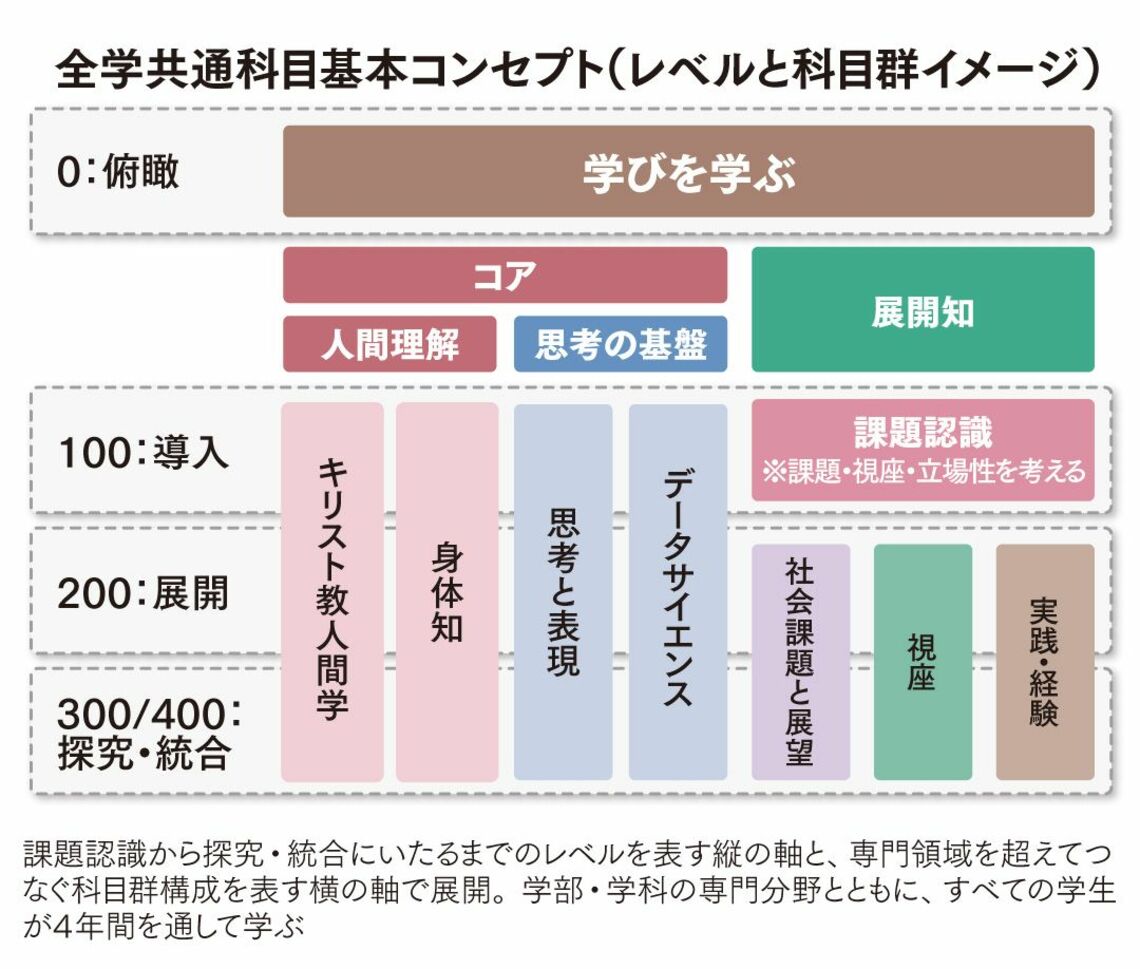

そんな上智大学の教育を特徴づけるのが、全学部・全学年を対象とした「基盤教育」だ。これは2022年より導入された新たな全学共通教育カリキュラムで、多角的な視座から事象を読み解き、問いを立て、批判的に考える力、多様なバックグラウンドを持つ他者とのコミュニケーション力などを養う力を育むことを目的としている。

同大では、全学部・全学年を対象とした全学共通科目を提供し、語学科目や所属学科の専門科目と連携して学ぶことができるカリキュラムが設けられている。とくにユニークなのが「全学共通科目」の存在だ。

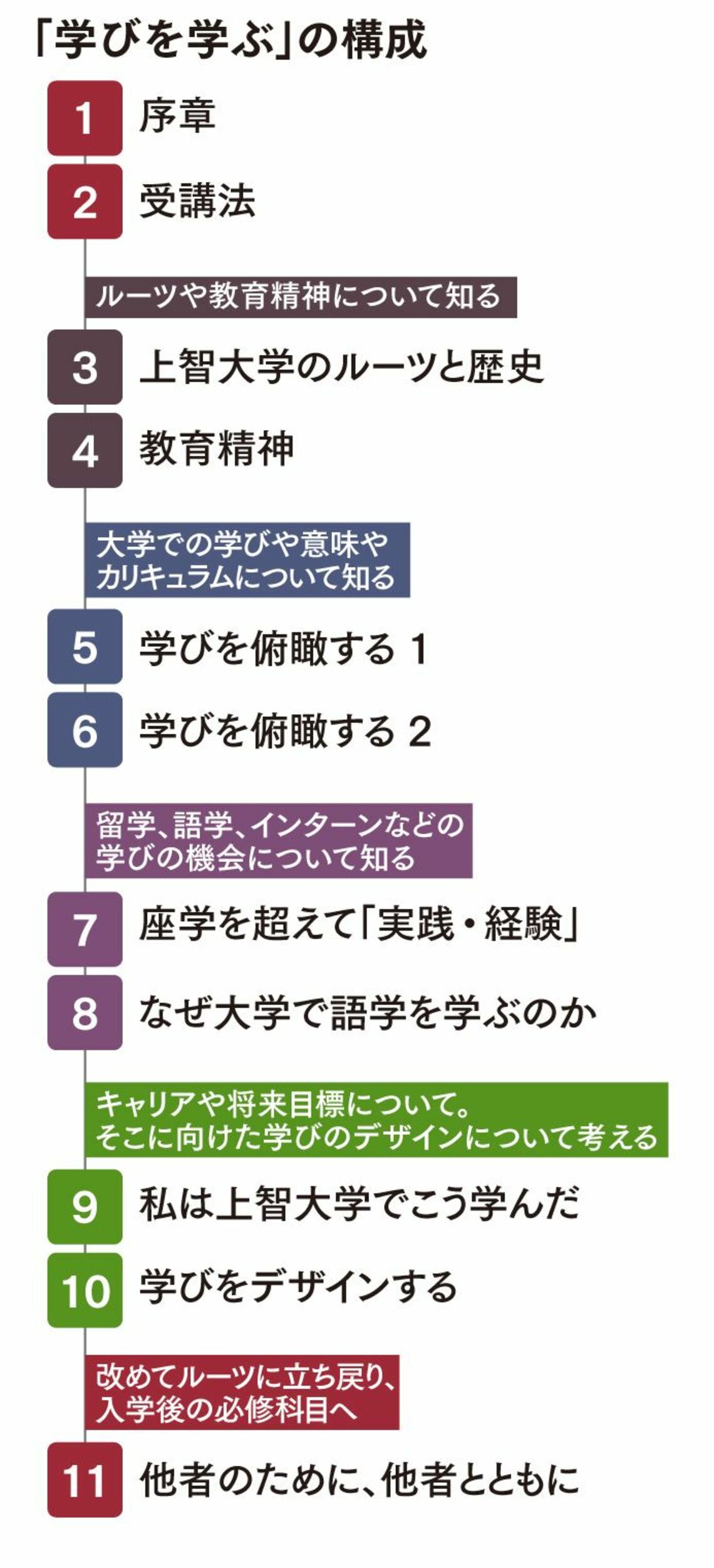

入学前準備科目として開設された「学びを学ぶ」のほか、人間とは何かを探究する「キリスト教人間学」や「身体知」、学びの基本となる力を身に付ける「思考と表現」「データサイエンス」という4つのコア領域と、課題を認識して正解のない問いについて批判的に考える科目群の「展開知領域」で構成され、全学部の学生に提供されている。

「高校とは大きく異なる大学の学びへスムーズに移行し、入学後の学びを充実したものにするには準備が必要です。『学びを学ぶ』では入学前に学びの全体像を眺め、本学で学ぶことの意味や教育の特色を理解したうえで、入学と同時に主体的な履修登録を促します。

変動し続ける未来を見据え、生涯にわたって主体的に学び続けるための基盤4年間を通じて身に付ける。これが本学の考える基盤教育です」

すべての学部・学科がワンキャンパスに集約された環境も、こうした一貫性のある質の高い学びの実現に寄与している。全9学部が相互に連携し、文系・理系問わずそれぞれの専門性を持った教員・学生が国内外から集うことで「専門を超えた」複合的な学びを得ることができる。

「本学の理念である『叡智が世界をつなぐ』という言葉のとおり、大学は世界や人々をつなぐ存在であるべきと考えています。学部ごとの縦割りではなく、枠組みにとらわれない自由な交流で、新たな発見やアイデアが生まれやすい環境は、本学の大きな強みです」

グローバル化が進む世界、上智が示す「未来への指針」

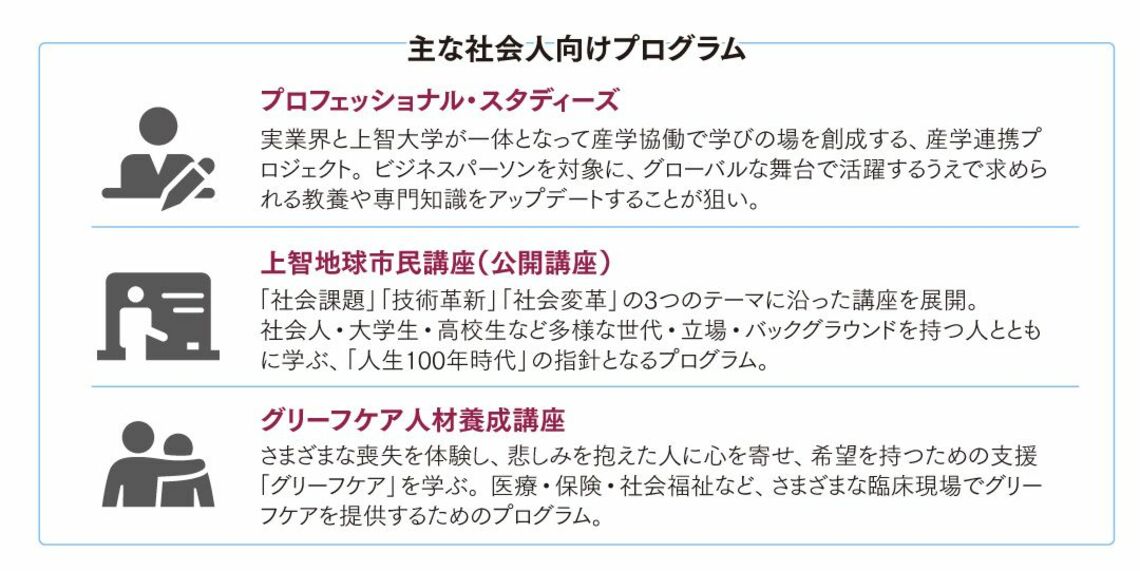

在学中の学びだけではなく、社会に出た後に「学び続ける」環境を重視しているのも上智大学の大きな特徴だ。社会課題や技術革新、社会変革と向き合い、自分がどのように生きていくべきか考えていく、社会人から高校生までを対象にした「上智地球市民講座」や、実業界と一体となって産学協働の学びの場を実現する「プロフェッショナル・スタディーズ」など、多彩なプログラムを用意している。

「上智地球市民講座は社会変革の時代である今、自ら『地球市民』としての生き方を、前向きかつイノベーティブにデザインするための学びの場として2024年度から開講しました。高校生や社会人、大学生が同じ教室に集い意見を交わし合う場として、多くの方に参加をいただいています。

また『プロフェッショナル・スタディーズ』はビジネスパーソンに向け、国際通用性と創造性を高める『教養講座』、交渉学や国際会計など専門性を磨く『スペシャリスト養成講座』、各分野の専門家や著名人による『スペシャルトーク』という3つの柱で構成しています。開かれた大学として、今後も本学では幅広い方を対象とした学びの機会を展開していきたいと考えています」

また就職に関しても、卒業生がメンターとなったセミナーの開催や、今後のキャリアステップについてアドバイスする場をつくるなど、学生に対して幅広いサポートも行っている。卒業生が協力する「アントレプレナーシップ養成講座」など、起業に興味を持つ学生向けのプログラムなども用意されている。

「卒業生はソフィアンと呼び合い、世界45カ国に広がるネットワークを持ち交流も盛んです。本学が掲げる『For Others, With Others(他者のために、他者とともに)』という教育精神をさまざまな場で体現してくれているのは、非常にうれしいこと。多様な業界や世界をフィールドに活躍する卒業生の存在も、本学の教育体制に大きく貢献してくれています」

グローバル化の潮流が急速に進む昨今、あらゆる環境において世界で戦える人材が求められている。上智大学が示す世界基準の人材育成は、これからの大学教育における1つの解となる可能性を秘めている。インタビューの最後を、杉村学長はこう締めくくった。

「変わりゆく世界の中で、どんな分野に進んだとしても活躍できる『確固たる力』を育むことが本学の使命です。世界を舞台に活躍できる人材育成へ向けて、文理の垣根を超え、学び続けながら自分を磨いていける環境を創出するために、歩みを進めていきたいと思います。これからの上智大学に、ぜひご期待ください」

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?

「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」

国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設

GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方

組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び

上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは

上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは

「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意

「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道

産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由

上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由

経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?

国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦

コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性

上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

上智大学が教える「国際公務員」への第一歩