国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? 国連30年、上智大植木教授が語る「認められ方」

1999年、

国際機関では日本人が求められている

「国際機関で必要とされているスキルや経験というのは、実は民間企業で得られるものが多くあります。技術系、行政系、人事系、法律系、物流系……と、多くのスキルにニーズがあるので、これらをお持ちの方は世界の平和構築や国際開発に生かすキャリアアップを考えてみてもいいのではないでしょうか」

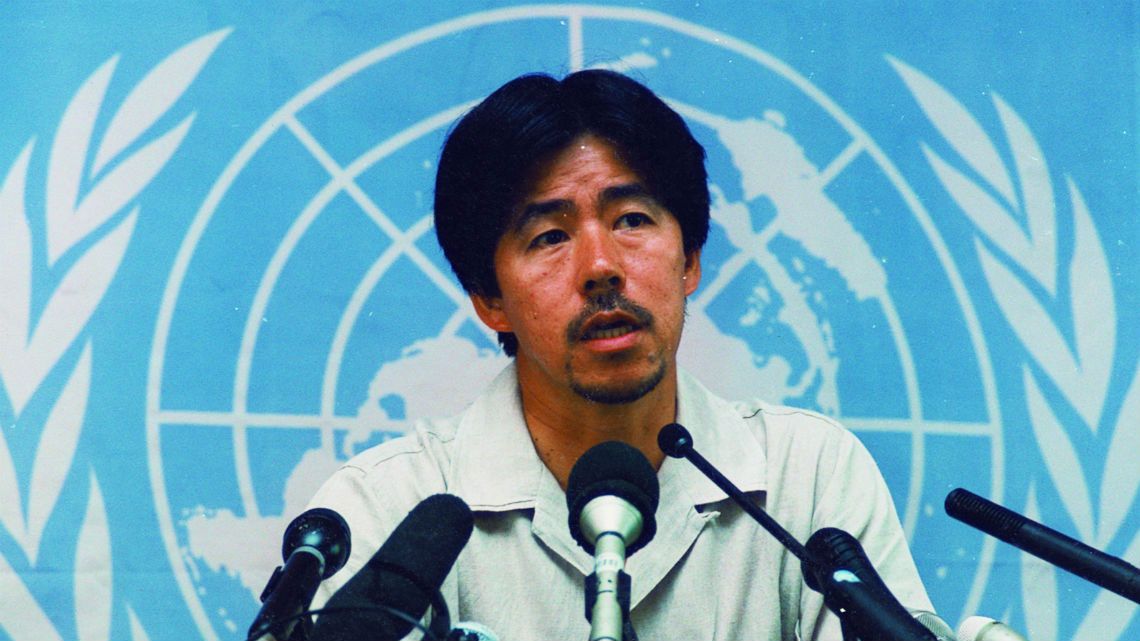

そう話すのは、上智大学の植木安弘教授。国連の広報局や事務総長報道官室などの業務に約30年従事し、ナミビア独立後の選挙監視、東ティモール紛争後の政務官兼副報道官、そしてイラクでの国連による大量破壊兵器査察団の報道官という大役も務めてきた。

国際協力人材育成センター所長

大学院グローバル・スタディーズ研究科 教授

植木安弘

1976年上智大学外国語学部ロシア語学科卒(国際関係論副専攻)。米コロンビア大学で修士号、博士号を取得。82年より国連事務局広報局、92~94年日本政府国連代表部(政務班)、94~99年国連事務総長報道官室、99年~広報局に勤務。2014年4月より上智大学にて教鞭を執る

ただ、植木教授のような例はあるにせよ、現在、国際機関で働く日本人はほかの先進諸国に比べて少ない。外務省の統計によると、全世界の国連職員やスタッフ約3万6000人のうち、日本人は約900人程度。国連には多様性を守るために職員の地理的配分があるが、日本は配分の半分程度しか満たしていない状況にある。

「これまで多くの国を支援し、政治的にも中立である日本から来たということは、国際貢献をする中でもとても好意的に迎えられますし、必要とされています。さらに多くの国際機関で必要とされている専門性は、社会経験を積んだ人々に備わっているスキルや経験ですから、それらを国際貢献に生かしてほしいですね」(植木教授)

国を超えた社会課題解決への橋渡しをする役割は、国連だけには限らない。海洋に強い知見があるなら海洋プラスチックごみ対策や海洋保全を担う国際海事機関(IMO)、金融のキャリアを生かしたいなら途上国の開発支援をする世界銀行やアジア開発銀行(ADB)など、多岐にわたる分野に活躍の場はあるのだ。

授業は、平日の夜と土曜

しかし、いざ国際機関を目指すとなると、前述のような社会経験に加えて修士号が条件になることがほとんどだ。社会人になってから国際機関に興味が湧いても、仕事を辞め収入を絶ってまで大学院に通うのは現実的ではない。

そこで、上智大学が大学院で2021年度からスタートさせるのが、「グローバル・スタディーズ研究科 国際協力学専攻」だ。国際機関や国際協力の現場でのキャリアを目指したい社会人に対し、即戦力となるような実践的なカリキュラムを提供するのが特長だ。国際社会の平和と繁栄を維持発展させるために不可欠な多国間主義と国際協調を学び、そうした国境を越えるさまざまな問題の解決に寄与できる人材を育成していくための修士課程となる。

注目すべきは、この修士課程は社会人が学ぶことを前提としたコース設定がされていること。仕事をしながらでも学べるように、授業は平日の夜と土曜日を中心に組まれ、期間限定の集中講義なども配置している。上智大学がある四ツ谷駅は東京駅から9分、新宿駅から6分と都心に勤めるビジネスパーソンはアクセスしやすい。

さらに2年間が基本の修士課程だが、仕事とのバランスを考えて3年間かけて履修したい人には、通常の学費で3年間在籍できる長期履修制度を用意。逆に短期集中で学びたい人には、最短1年間で修了可能な早期修了制度もある。一部オンライン授業もあり、社会人の学びをサポートするプログラム設計になっている。

指導に当たるのは植木教授をはじめ、国際機関や国際協力の実務経験を豊富に持ち、高い専門性を有する教員たちばかり。授業は、そうした学識豊かで丁寧な研究指導をする専任教授と、現場経験が豊富な各分野の非常勤講師たちというバランスの取れたチームによって行われる。

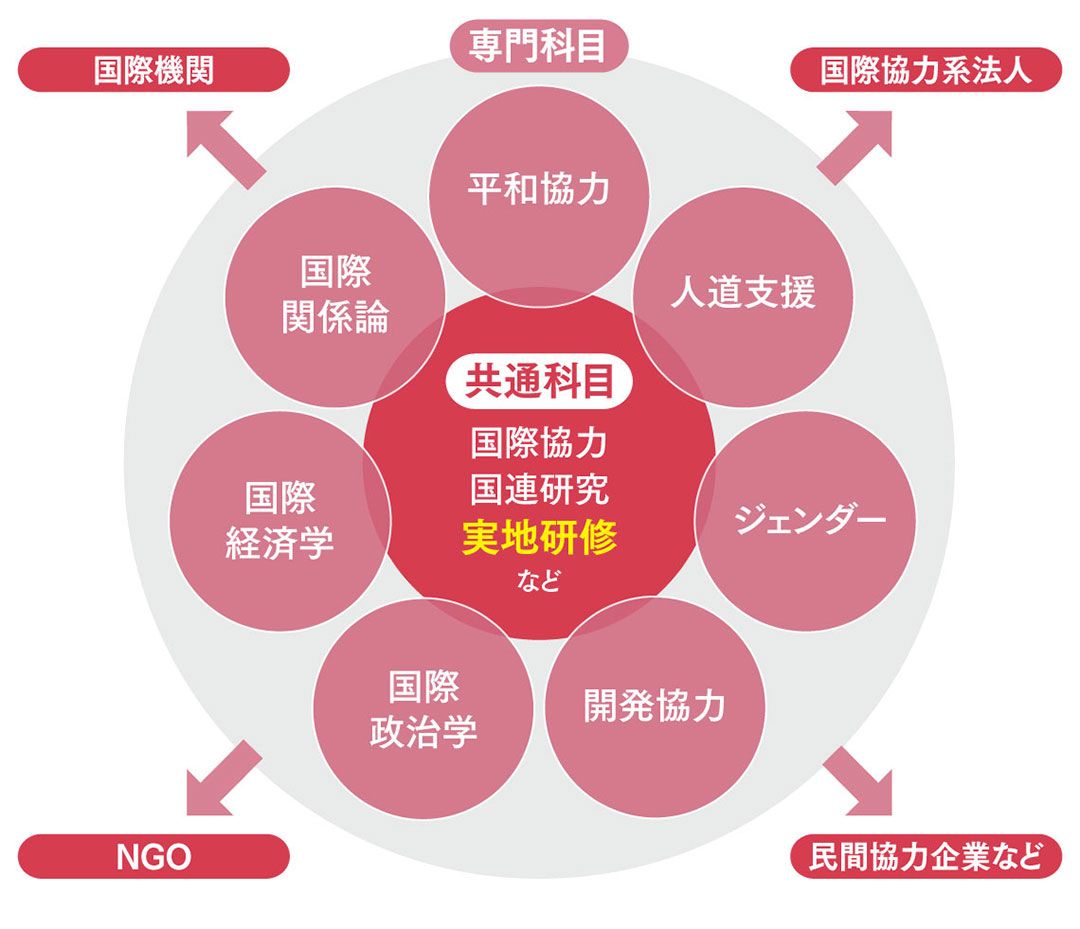

この修士課程の教育や研究の柱は2つ。その1つ「平和協力・平和構築研究」では、国際連合の紛争予防行動、紛争調停、平和維持活動と平和構築活動の理解と分析を含め、その中でどのような国際協力体制が敷かれているのか、また、その体制がどのような成果を生み、どのような問題を抱えているのかを考察していく。もう1つの「持続可能な開発研究/社会・教育開発研究」では、貧困や飢餓の撲滅、産業や技術革新、エネルギー問題、環境保全、教育の質の向上など、現状分析をベースに、これらの課題解決に国際社会や国際機関がどう関わっているのかなど、具体例に基づきながら解決策を探っていく。

授業科目は、理論や学術的リサーチ方法、国際社会の現状や背景などを学ぶ基礎科目に加え、実践的な実習プログラムも多彩に用意されている。NYやジュネーブ、バンコクなどの国連機関や国際機関が集う現地での実地研修や、タイ北部でのフィールドワークプログラムなど、実際に国際機関の仕事を体験しながら学べる絶好の機会といえる。さらには、それぞれの研究や目的に応じて、より具体的な研究を行っていく応用科目、応用実務科目へと展開していく。また、国際協力学専攻以外の専攻が開講するほかの授業科目を受講して単位認定できる仕組みもある。上智大学全体の多様な「叡智」を活用でき、受講生の個別最適化にも優れたコースとなっている。

国際貢献で求められるスキル

仕事で培った専門性と、この修士課程で国際貢献に必要な学びが身に付いたとして、それで実際に現場で通用するのか。長年、国連の現場にいた植木教授が実感する「国際社会で活躍するためのスキル」は次のようなものだ。

「国連には多様な国の人が集まっている一方で、欧米的な文化もありました。例えば、国際的な組織では与えられた仕事をこなすだけではなく、自分の成果をアピールし、つくった実績をきちんと評価してもらい、個人のレピュテーションを上げる必要もあります。ポジションは与えられるものではなく、自分で取っていくものだからです」

その際に必要なのは、「生きた英語」だという。英語力は大前提として必要だが、受験英語ではなく「使える英語」が必須だという。自分をアピールするためには、英語が完璧かどうかは二の次で、自分の考えを明確に発言することが不可欠だからだ。

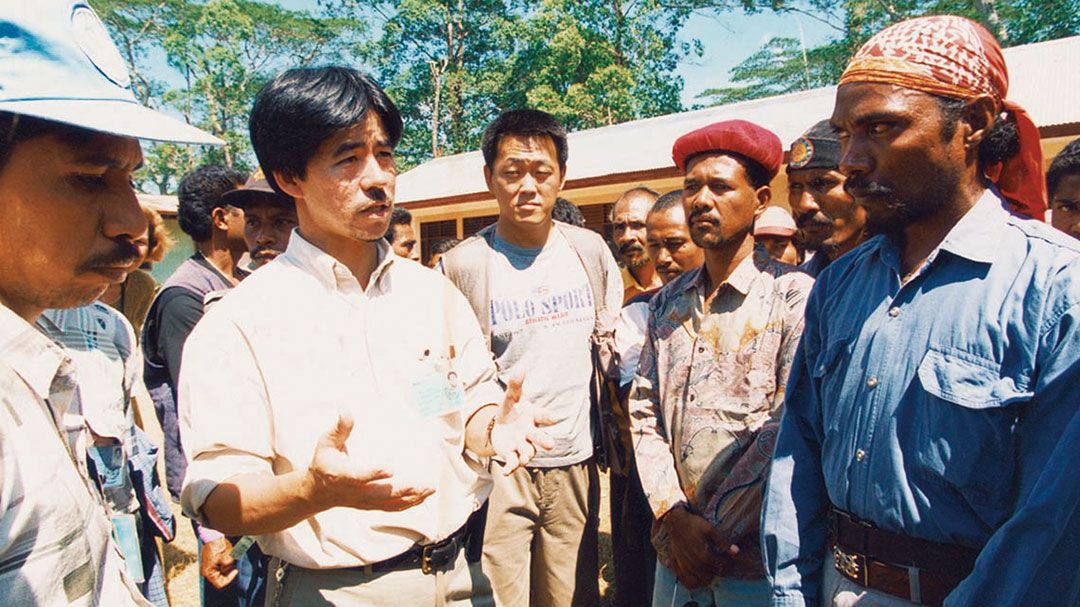

冒頭の写真と同時期の植木教授。国連東ティモール派遣団として、現地の人たちに独立かインドネシアへの併合かを決める住民投票について説明をしている

「日本では和を重んじますが、欧米では意見を表明することが重要です。その一方で、多様な人々の中で最終的に意見をまとめていくために貢献していく調整力も求められます。多様な人がいれば、意見が衝突することも日々あります。その中でいろいろな人と働くので、議論はしながらも敵をつくらずに仕事を円滑に遂行していかなくてはいけない。人脈はいつ自分を助けてくれるかわからないので、ネットワークも大事にしたほうがいいですね」

こう書くと相当難易度が高いように映るが、実はこれはどの企業でも程度の差こそあれ同じことがいえるだろう。そして、植木教授が「どんな仕事でも今の仕事や経験から国際社会に貢献できることがある」と語るように、国際貢献は多くの人につながる話なのだ。

新たなグローバル社会へと向かうためのキャリアアップの道のりは、東京の真ん中、四ツ谷から始まる。

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?

「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」

国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由

今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳

「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設

GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方

組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び

上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは

上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは

「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意

「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道

産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由

上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由

経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦

コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性

上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

上智大学が教える「国際公務員」への第一歩