上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 「つらいことが、自分を鍛えて大きくする」

90年代の国際社会を形づくった人物

緒方貞子氏の功績で最も知られているのは、国連難民高等弁務官事務所(以下、UNHCR)で1991年から2期10年にわたりトップを務めたことだろう。女性がUNHCRを率いたのは初めてであり、日本人としても唯一だ。これは彼女を形容する「立場」としてわかりやすいが、身近で彼女を見てきた人物の言葉を借りると輪郭がよりはっきりしてくる。

「緒方さんは、90年代の国際社会を形づくった人物といっても過言ではありません。冷戦後の世界で、彼女が人道支援の世界的な方向性、道筋を定めたからです。彼女がいなければ、人道支援の方法はもっと異なっていたか、あるいは今ほど進んでいなかったかもしれません」

こう語るのは、上智大学名誉教授の納家政嗣氏。納家氏はかつて緒方氏と同時期に教鞭を執ったこともあり、『聞き書 緒方貞子回顧録』(岩波書店)の編者でもある。

納家政嗣

「冷戦が終わる頃には、世界各地で紛争が相次いで起きていました。米ソの対立ばかりが注目されていた四十数年の間に、飢餓や貧困、環境などの問題がすさまじい勢いで広がっており、国際社会はそれまでのやり方では到底対応できなくなっていました」

緒方氏が着任したタイミングも運命的だった。1991年2月にUNHCRに入り、1カ月もしないうちに、湾岸戦争後のクルド難民、エチオピア危機によるソマリア難民、イタリアに押し寄せたアルバニア難民などの緊急事態がほとんど同時に起きたのだ。

「緒方さんはこれらの問題を徹底した現場主義で解決しようとしました。偉い人が集まって会議をしても現場に当てはまらないというのが緒方さんの考えでした。問題の本質を見極めるためには現場に行って、当事者たちからじっくり話を聞いてみないとわからない。その場へ行けば、何か打開の糸口を見つけることができるという考え方だったのです。そのためには防弾チョッキを着て、ヘリコプターに乗って交戦状態の地に向かうといったことも珍しくありませんでした」

前例を覆し、批判にもブレない

緒方氏に危険な現場に飛び込んでいく勇気を与えた「思い」は何だったのか。

おそらく、それは彼女の戦前の記憶も関係している。1927年に外交官の家庭に生まれ、4歳のときには名付け親である曾祖父・犬養毅を五・一五事件で亡くしている。カリフォルニア大学バークレー校での博士論文は、「満州事変と政策の形成過程」だ。日本の近現代史の「当事者」だった緒方氏だからこそ、世界を少しでも前進させようと、前例のないことにも果敢に挑戦したのかもしれない。

「後に緒方さんは『人間の安全保障』という言葉を使っていますが、人の命が脅かされているのであれば、それを助けるのは当然のこと、という考えでした。そのためには、国際社会の常識を覆すことも数多くありました。クルド人難民の救援もその1つです」

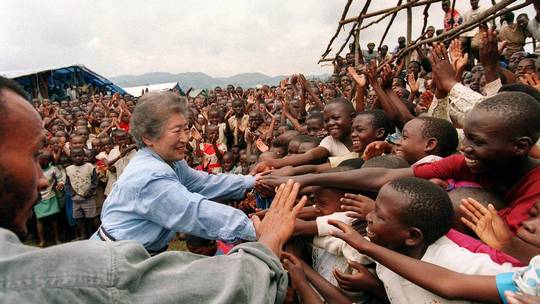

- 1995年にルワンダの難民キャンプを訪れた時の緒方氏

難民の地位に関する条約(1951年)では、さまざまな理由から「自国の外」にある人を難民と定めているが、その点、クルド人難民は住んでいる所を追われながらも自国内にとどまっているために、国際社会は彼らを難民とは見なさなかった。だが、緒方氏の考えは異なっていた。彼らを助けることはUNHCRの理念に合致しているとして、それまでの原則を変え、救援を行うことを決断したのだ。

旧ユーゴスラビアの危機では、国連軍、NATO軍と協力して、3年半にも及ぶ支援物資の空輸活動を行った。UNHCRのような文民機関が軍と協力関係を結ぶことには国際社会からの批判も起きたが、緒方氏がブレることはなかった。

「必要とあらば、ホワイトハウスに行って大統領に会う。それだけでなく、紛争が起きている最中のアフリカの大統領にでも会いに行く。それが緒方さんでした。しかも緒方さんは、そのような人たちと会っても決して物怖じしない。『罪のない人の命が脅かされています。ぜひ協力してください』と、単刀直入に本音で語るのです」

その姿勢は各国の要人から「身長5フィート(約150センチ)の巨人」と称賛された。

どんな相手とも厳しい交渉ができる強さを持つ一方で、相手の懐へ入り込む「人たらしの才能」も彼女の大きな武器だった。納家氏は、上智大学で起きた変化をよく覚えている。

「彼女が上智に来てから、人が来るようになったのです。学者の方はもちろん、日銀の方、省庁の方、ジャーナリストなど、本当にいろんな人が集まるようになりました。ワイワイガヤガヤと明るく議論していたのが印象的です」

日本の将来を憂う愛国者

国際機関で任務を果たしながら、日本の国際貢献を考え、行動に移してきた緒方氏だが、実は「国際貢献」という言葉が好きではなかったという。

「『国際貢献』というと、どうしても、世界の外側に自分がいて、そこから経済的な支援などを行うというニュアンスが強くなるからです。緒方さんはそうではなく、日本は世界の中にいる、中にいて何ができるかが重要だと話していました。そのうえで、いつも世界の中で日本がどういう立ち位置にいるべきかを考えていました」

日本は軍事行動を取らないため、選択肢も経済面での支援になりがちだ。しかし、緒方氏はそこで、「人間の安全保障」を掲げ、日本らしい国際社会に対する貢献ができると考えた。「日本はシビリアン(市民)カントリーなのだ」と表現していたという。シビリアンカントリーであっても、環境、食料問題、貧困問題など、やれることがたくさんあるという考えだった。

その一方で、若者に元気がないともこぼしていたという。緒方氏は1980年に上智大学外国語学部教授、その後、国際関係研究所長、外国語学部長なども歴任したが、一貫して学生たちを鼓舞するようなことを言い続けていた。

「学生に対して、細かく、ああしろこうしろと指示するのではなく、背中を押して、応援するような存在でした。物事を見て判断する力を自分でつけるべき、というのが緒方さんの指導でした」

1927年9月16日生まれ。聖心女子大学卒、カリフォルニア大学バークレー校で政治学博士。国際基督教大学準教授、上智大学教授を歴任。91~2000年までUNHCRのトップ、03~12年までJICA理事長を務める。19年10

実際に、緒方氏の下で学んだ卒業生の多くがグローバルに活躍しており、今でも緒方氏に憧れて国際機関を目指す学生も少なくない。緒方氏から学べるところを聞くと納家氏は苦笑する。

「洞察力の深さ、本質を見抜く力はずば抜けていましたし、世界中に人脈が広がっていて、英語も威厳があって美しくて、と緒方さんの見習うべきスキルや能力を言い出せばきりがありません。そもそも生い立ちや家庭環境、その後の経験も少し変わっていたので、彼女のようになりたいと言われても正直なところ困ってしまいます(笑)。ただ、緒方さんが言い続けていたのは、外へ出て異質な環境に身を置きなさいということ。異質な環境はつらいけど、そうしないと自分を鍛えて大きくすることはできないということです。そして、それは緒方さん自身が、生涯を通じてやり続けていたことだったと思います」

内助の功を重ねる女性が圧倒的多数であった時代に、彼女は家庭にとどまるという選択をしなかった。いや、回顧録によれば主婦をしていた時期もあったはずだが、それでもすぐに「異質な環境」に自らを追い込んでいる。緒方氏は、世界の中の日本を憂い、繰り返し新しい場所に飛び込むことで「巨人」となったのだろう。

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる?

「DEI&B」推進で、大学の組織風土はどう変わる? 国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」

国際機関が実践力を人材に求める「切実な事情」 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由

今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳

「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設

GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方

組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び

上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは

上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは

「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意

「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道

産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由

上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由

経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?

国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦

コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

上智大学が教える「国際公務員」への第一歩