コロナ禍でも「海外とZoom」授業、上智の挑戦 模索の中で見えてきたグローバル教育の新形態

自宅にいながらアメリカの学生と議論

「パンデミックは多くの人に影響を与えたけど、日本では子どもたちは学校に行けなくなって、親が家で勉強を見なくてはいけなくなったの。とくに日本語が話せない外国人の親は大変で、子どもたちの学びに差を生むことになりそう。アメリカはどう?」

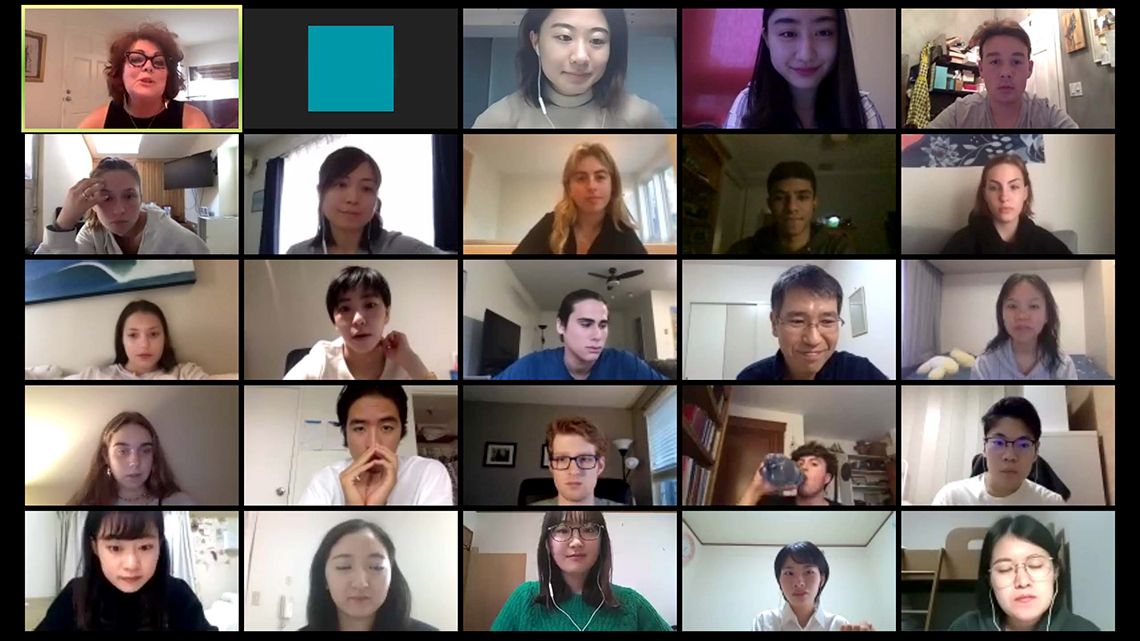

モニターに映し出された上智大学の学生が英語で尋ねる。それを真剣なまなざしでうなずきながら聞いた後、ロサンゼルスにあるロヨラメリーマウント大学(LMU)の学生が答える。

「経済的な格差が子どもたちに影響を与えていると思う。授業がオンラインになったけどそのためのパソコンがなかったり、機材を学校から借りられても使い方がわからなかったり。家で学ぶにはITスキルが不可欠なんだけどね」

これは上智大学の総合人間科学部教育学科で行われた、オンライン会議システムZoomを使った「国際教育開発学」の授業の一場面だ。授業に参加したのは、上智の学生約10人とLMUの1年生約20人。コロナ禍とあってそれぞれが自宅から参加しており、東京、名古屋、広島、ロサンゼルス、シカゴ、ハワイ……と二国間でありながら、アクセス地点はさまざま。5、6人で1グループをつくり、「コロナ禍における国内外の教育格差」についてディスカッションを行った。

本セッションは、上智大学の小松太郎教授とLMUのベルナデッド・ムセッティ教授が連絡を取り合い準備を進めたもの。別日のセッションでは、お茶の水女子大学の学生もディスカッションに参加している。

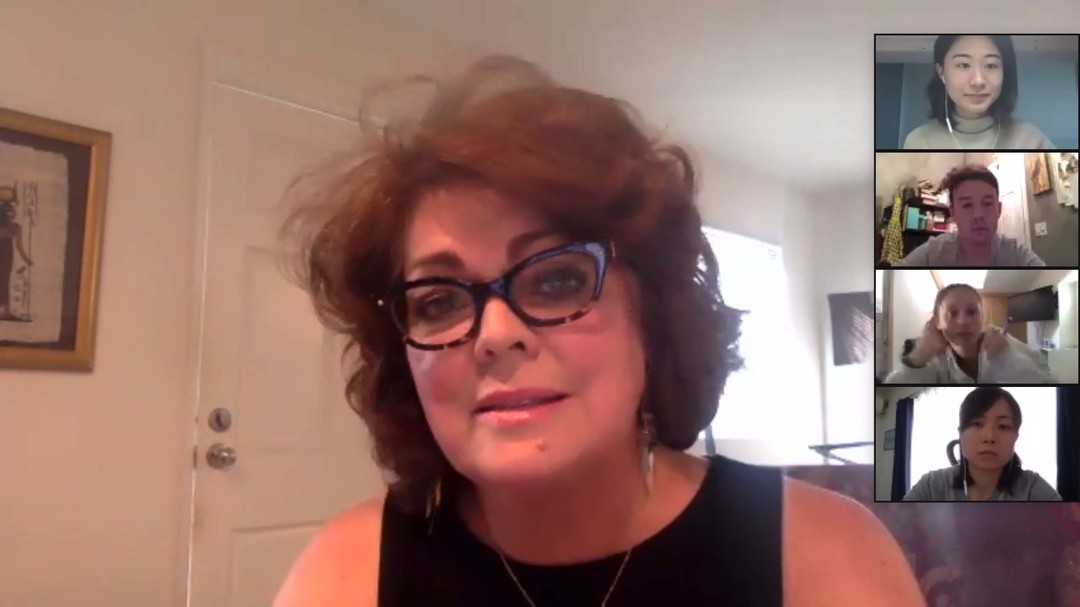

リベラルスタディーズプログラム・ディレクター

ベルナデッド・ムセッティ

これはただのオンライン授業ではない。文部科学省が推進する「大学の世界展開力強化事業」の1つ、国際協働オンライン学習プログラム「COIL(Collaborative Online International Learning)」によるものだ。2018年から始まったCOILは、ICTを用いてオンラインで海外大学と協働する教育手法であり、既存の授業や留学プログラムをより充実させる手段として期待されている。

COILには、27大学21件の申請があったが、採択されたのは13大学の10件のみ。上智大学のプログラムで特筆すべきは、お茶の水女子大学、静岡県立大学という私立、国立、公立の3大学連携によるところだ。3大学合同による「人間の安全保障と多文化共生に係る課題発見型国際協働オンライン学習プログラムの開発」が採択された。

オンライン授業なら複数の国とつながる

参加したのは、すでに開発途上国や国内外における教育政策や学校運営について学んできた学生ばかりだが、実際に海外の学生とライブでディスカッションを行うのは初めてとなる。この日のテーマはコロナが教育へのアクセスや質に与えた影響。英語でのやり取りにもかかわらず、学生たちは自分の考えをどんどん言葉にして伝える一方で、画面の向こうから聞こえてくるLMU生たちの意見に刺激され、議論は盛り上がっていった。参加した学生は次のように話す。

「コロナ禍のマスクについてだけでも、アメリカでは個人の権利の話や、『みんな一緒でなくていいのでは』という意見も出て、日本の考え方とは全然違いました。伝えたくて必死に英語で話しましたが、それをくみ取ろうとしてくれたのもうれしかった」(総合人間科学部教育学科3年・長田のっこさん)

「アメリカの同じ大学でも違う州から参加していたからか、意見に地域の特色があって新鮮でした。以前にタイでのプログラムに参加したことがあるのですが、交流するのは訪問先のタイの人たちだけ。今後は1つのオンライン授業で、さまざまな国や地域の人とも交流できると面白いと思います」(同・谷藤友香さん)

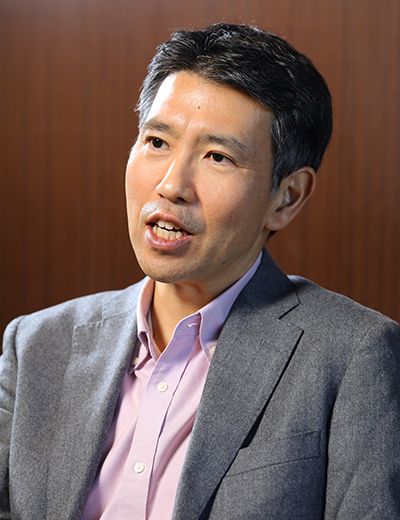

グローバル教育センター長

総合人間科学部教育学科教授

小松 太郎

ロンドン大学LSE修士(社会政策)、ミネソタ大学博士(教育学)。国連ユネスコパリ本部、国連コソボミッション、九州大学准教授等を経て現職。著書に『教育で平和をつくる』、単編著に『途上国世界の教育と開発:公正な世界を求めて』。公開講座「緊急人道支援講座」も担当している

この点については、授業を担当した小松教授もまさに指摘している。

「9月に本学が実施したサマープログラムでは、フィリピン、マレーシア、タイの3カ国4大学と上智をつなぎ、学生たちは多くのディスカッションを経験しました。複数の国の人とコミュニケーションを取ることで見えてくるものもあるでしょうし、日本にいながら気軽に受けられるという敷居の低さもある。今のコロナの状況でも、オンラインなら実現できるという魅力もあります。一方で、1つの国や地域の文化に浸り、密度の濃い体験をする留学は、何にも代えがたい貴重な経験になることは間違いない。ですから、こうしたオンラインでの交流をきっかけに、学生たちが日本の外に出ていくことを考えるようになればと思います」

上智のグローバル教育「他者のために、他者とともに」

上智大学におけるCOIL導入授業は、前述のLMUとのディスカッションだけではなく、これまでもさまざまな学部学科で行われている。学務担当副学長の大塚寿郎教授が解説する。

「看護学科の授業では、モンゴル、アメリカの大学と静岡県立大学、上智大学をつなぎ、性教育についてディスカッションしました。性に対する各国の考え方や教育の違いが明らかになる一方で、看護という同じ目標を持った学生であるという、国を超えた共通点にも気づき、学生たちの絆も深まっていました。ほかにも、国際教養学科の近代芸術史の授業ではアメリカのTheatre&Dance(演劇・ダンス)の授業と連携し、両国の学生のグループワークによるPBL(プロジェクト型学習)も行われています。蝶々夫人を題材にし、米国の学生が製作する舞台装置に対し、日本の学生が芸術史の観点から批評を行うという、学際的なアプローチも取り入れています」

学務担当副学長

文学部英文学科教授

大塚 寿郎

上智大学文学研究科英米文学修士課程修了、マサチューセッツ州立大学アマースト校大学院博士号取得。19世紀アメリカ文学や文化、思想を専門とし、共著に『キリスト教のアメリカ的展開ー継承と変容』(上智大学出版)など

今後も学内の教員に積極的な活用を促し、2022年度までに年間40科目、1780人規模の受講を目標にしている。さらには、これまで以上に多くの学校や国とのネットワークを広げ、授業の一部だけにとどめずに運用したいと話す。

「COILのキーワードは協働です。オンラインを通して、日本の学生が海外の学生とともに学ぶこともそうですが、世界にいる各分野のエキスパートが協力し授業をデザインするコラボレーションの機会ももっと増やしたいと考えています」

COILは「世界展開力強化」を目指す事業であり、グローバルという意味においてはその特徴がすでに際立つ上智大学だが、現状にとどまらず独自の価値観を追求している。

「上智大学の教育精神は『他者のために、他者とともに』です。例えば経済格差、教育格差など、世界における不平等の解消に貢献できる人を育てることも上智らしいグローバル教育の特徴の1つです。格差の弊害に直面している『他者』とは誰なのか、彼らとともに何ができるのか、COILプログラムでの協働を通して、そうしたことを学生たちが考え、動き出すきっかけになればと考えています」

今の学生は卒業後に、グローバル社会で活躍することが期待され、そのためには在学中に何を体験し何を学ぶかが重要になってくる。上智大学におけるCOILプログラムは、学生に気づきを与え、その心に火をつける役割を担っている。

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値

「満足度96%」に見る、上智地球市民講座の真の価値 AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術

AI時代に価値を生む「データと対話」の思考術 今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由

今「他者に寄り添う」リーダーが社会に必要な理由 「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳

「留学と就活の両立」を上智が実現できる納得の訳 GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設

GXリーダーを「全て英語で」育てる新学科を開設 組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方

組織で戦う人材に必須な「挑戦者魂」の身に付け方 上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び

上智地球市民講座が導く「人生100年時代」の学び 上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは

上智のSDGsが示す「大学が果たすべき責任」とは 「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは

「人生100年時代」理想の生き方に必要な学びとは 上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像

上智「データサイエンス大学院」の現在地と未来像 日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由

日本の食事情「SDGsの意識」を無視できない理由 「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意

「デジタル教育はスキル習得ではない」その真意 産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道

産学連携で切り開く「日本のモノづくり」再興の道 ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは

ロッテHD・玉塚元一が求める「新時代の人材」とは 上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由

上智大「データサイエンス特化大学院」新設の理由 元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは

元人事官が語る「世界を支える仕事の対価」とは 国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」

国際会計基準の学びで見える「企業の成績表」 データサイエンスを「必修化」する上智の狙い

データサイエンスを「必修化」する上智の狙い あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義

あおぞら銀行が「上智大学内」に移転、その意義 「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ

「AI翻訳あれば英語学習不要」が的外れなワケ 「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う

「国連で働きたい」と「国際貢献がしたい」は違う マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」

マネックス松本大「学び続けなければ勝てない」 経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由

経営層が今、大学で「教養」を学びたがる理由 人類を持続可能にする次世代を育成できるか?

人類を持続可能にする次世代を育成できるか? 国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは?

国際貢献の舞台で「本当に使えるスキル」とは? 上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性

上智で緒方貞子が説いた「異質な環境」の重要性 国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」

国際公務員に「確固たる動機」が必要な理由」 スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」

スーダンで国外退去令、国連職員が取った行動」 上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」

上智大学で学ぶ、投資家を動かす「統合報告書」 上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは?

上智大学で学ぶ世界最高水準の「交渉術」とは? 日本の教育機関初、上智がタイに会社設立

日本の教育機関初、上智がタイに会社設立 事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由

事務総長ら国連幹部が上智大学を訪れる理由 上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質

上智大学が目指す「国際的な教養力」の本質 「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい

「上智×ANA×海外大」の連携講義がスゴい 上智大学が教える「国際公務員」への第一歩

上智大学が教える「国際公務員」への第一歩