5827人の定数増では足りない、「教員は増やす必要がある」これだけの根拠 「乗ずる数」の改善が多忙化の歯止めになる

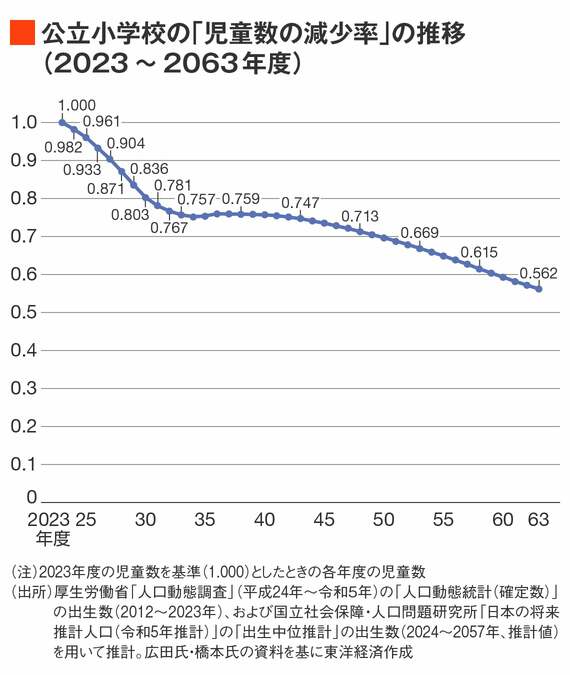

そこで私たちは、厚労省の「人口動態統計(確定数)」のうち2023年までの出生数(概数)と、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(2023年推計)」における「出生中位(死亡中位)推計」による2024年から2057年の出生数(推計値)を推計の要素として、今後の学齢児童数の推移を計算しました。

それを今後の公立小学校の教員数がどうなっていくのかについての試算するベースにしました。

日本大学文理学部人文科学研究所研究員

(写真:前屋氏撮影)

広田 今は急速な少子化が進んでいますが、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によれば、もう少し先には、少子化のスピードはスローになります。

橋本 これで計算すると、2023年度に593万3907人だった公立小学校の児童数は、2033年度には448万9462人に減ります。さらに2043年度には443万1331人になると推計されます。

——児童数の推計ができれば、それにともなう教員数も正しく推計が可能だというわけですね。

橋本 教員の定数の決め方は複雑で、子どもの数が1割減ったから教員定数もそのまま1割減るわけではありません。定数の決め方のたくさんのルールをひとつずつ算出して積み上げていく手法で、今後の少子化にともなう公立小学校の教員数の将来推計を行ってみました(『季刊教育法』第222号など)。

今回はとりあえず少子化の中位推計で試算の結果を出しましたが、もっと少子化が進む低位推計の場合についても同じような作業をやっています。近いうちには、公立中学校の教員数についても推計をやりたいと考えています。

教員が多忙なのは、教員の数が足りないから

——少子化の中位推計での公立小学校の教員数について結果を教えてください。

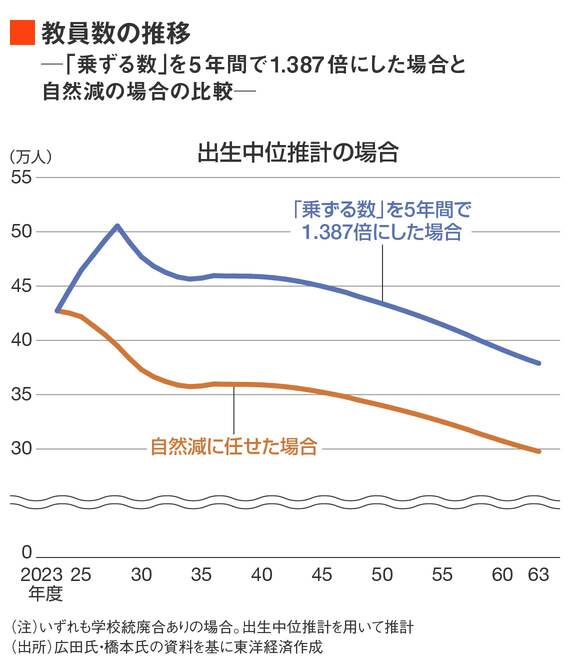

橋本 まずは少子化による「自然減」に任せた場合を計算しました。今の制度では、各学校の学級数によって必要な教員数のかなりの部分が決まるルールになっていますが、ほかにもさまざまな要因があるので、一つひとつ積み上げていきました。学校統廃合などの要因など、そこには複雑な計算が必要でした。細かく説明すると複雑になりすぎるので、ここでは説明を省きます。

結論から言うと、2023年度に42.7万人だった教員数は、「自然減」では2033年度には35.9万人、2043年度には35.6万人となります。20年間のあいだに7.1万人もの教員が減る計算になりました。

——従来の推計でも、今回の先生たちの推計でも、必要な教員数は違っていても、減ることは同じだと思います。少子化の進行で必要な教員数は減るのだから教員数を増やす必要はない、というのが財務省の主張です。そこを崩せないために、文科省は要求どおり教員数を増やせないでいるわけです。

広田 そうですね。学級数に比例して必要な教員数の大きな部分が決まる従来のやり方だと、少子化が進むと全国の一学校あたりの学級数が減っていくので、教員を増やす必要はないように思えます。それが正しければ、現在のような教員の多忙化は問題にならないはずです。教員が多忙なのは、教員の数が足りないからにほかなりません。

2023年5月に、教育学研究者が集まって、「教員の長時間勤務に歯止めをかけ、豊かな学校教育を実現するための全国署名」の運動をやったことがあります。そこでは18万2000筆の署名が集まりました。そのとき署名活動だけでなく、研究者の集まりでいろいろ議論しました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら