大阪府教育長・水野達朗「小中高の学びに一本筋を通したい」、入試改革の真意 「不登校や中退」「ICT活用」の課題解決にも意欲

――公立の選抜一本化と日程変更は、2028年度入学者選抜から実施するそうですね。

子どもたちは現行の入試制度に合わせた勉強を頑張ってきたのに、いきなり新たな入試に切り替わると言われても混乱しますよね。現場の先生方も進路指導を変えないといけません。そのため、現在の小学6年生が中学3年生で受験する2028年度選抜から実施することとしました。現小6のお子さんたちが中学1年生になる2025年度、つまり来年の春頃には日程や入試制度などの案をお示しして周知を図っていく予定です。

ICT活用や不登校支援も「小中高を貫く施策」を

――市の教育長を経験したからこそ取り組みたいことは、ほかにもありますか。

ICT活用に関しても府として小中高に一本筋を通したいです。例えば、中学校で1人1台端末を使っていますが、高校生になっても同じアカウントでデータ連携できたらすごくいいですよね。校務システムも市町村ごとにバラバラですから、先生方は現状、異動の度に各学校のシステムを覚えなければいけません。しかし、大阪府としてシステムを統一できれば、先生の働き方改革にもなるはずです。

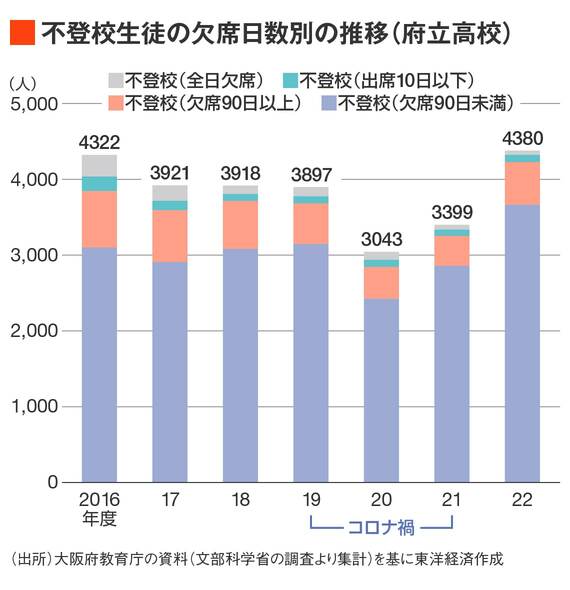

また、大阪府は以前から不登校生徒と高校中退者が多いことが課題になっているのですが、調べてみると、2022年度の大阪府の高校の不登校は4380人、抽出調査では不登校生徒の46%が中学時代から不登校傾向があることが判明しました。つまり、この子たちは中学時代に適切な不登校支援があれば、高校で不登校になっていない可能性もあったということ。ここも府として、小中高を貫く支援が必要になると考えています。

高校は義務教育ではないため、不登校になると中退につながりやすい。そのため予防意識を高める必要があり、対策の1つとしては「高校が思ったのと違った」といったミスマッチを防ぐことが挙げられます。入試改革によって中学生活のラストで時間の余裕が生まれれば、ミスマッチを防ぐ取り組みもできるかもしれません。

また現在、一部の市町村が不登校児童生徒の居場所としてメタバースを作っていますが、これも大阪府で統一できないかと考えています。そうすればコストを削減できますし、子ども同士の出会いも広がるはずです。

不登校支援の施策としてはそのほか、府立高校の中に学びの多様化学校を作るという検討も進めています。私の任期中に実現できたらいい、少なくともレールは敷きたいと思っています。ただ、高校では進学や就職を視野に入れる必要があるため、高校における学びの多様化学校のニーズが何なのか、この点については私も探究が必要で議論を重ねているところです。

――今後の展望をお聞かせください。

子どもたちをワクワクさせてあげたいなら、先生や教育委員会がワクワクする組織であることが大切。教育改革が急務となっている今、そんな組織づくりで新たな施策を生み出し、大阪府で来年開催される万博も子どもたちがワクワクする機会にしたいと思っています。

(文:吉田渓、注記のない写真:大阪府教育庁提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら