大阪府教育長・水野達朗「小中高の学びに一本筋を通したい」、入試改革の真意 「不登校や中退」「ICT活用」の課題解決にも意欲

――9月に出した方針とはどのようなものですか。

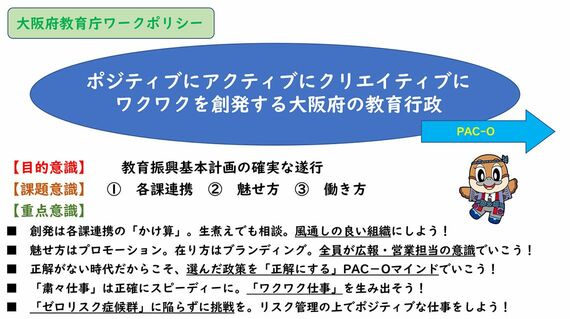

対内的なものですが、ワークポリシーを定め、9月1日に全課長を集めて伝えました。課題意識として私が挙げたのが①各課連携、②魅せ方、③働き方――の3つ。

(資料:大阪府教育庁提供)

①はもっとできるはずですし、②は職員がすばらしい仕事をしているのに府民に伝わっていないのでプロモーションをしましょうということ。③は、仕事を正確かつ迅速に行いながらも、つまらなさそうに仕事をしていたら子どもがワクワクするようなものは作れないので「ワクワク仕事」を生み出そうということです。

3つの視点で捉える「公立の半数が定員割れ」

――2024年度の高校入試では、私立高校の専願が過去20年間で初めて3割を超える一方、府内公立高校の一般選抜は約半数の70校が定員割れとなりました。どう受け止めていますか。

3つの視点でお話ししたいと思います。

1つ目は、「子どもの視点」。以前なら経済的な事情から私立高校を諦めていたかもしれない子が、授業料無償化によって専願できたわけです。それによって私立の専願率が上がって府内公立高校が定員割れをしたということは、公立に行きたい子は行けたということ。子どもから見たらこんなハッピーな状況はないと思います。

2つ目は、「府立高校の設置者の視点」。今回、府立151校のうち68校が定員割れしました。つまり府立が選ばれなかったということであり、設置者としては重く受け止めなければいけないと考えています。

3つ目は、「大阪府教育長の視点」。多くの都道府県の教育長は公立学校の設置者として公立学校のみを所管しますが、大阪府の教育長は公立学校だけでなく私立学校も所管しています。その視点で見ると、少子化でも募集定員を減らしていない私立高校が30%という専願率が取れているのは、よい状況なのではと思います。

この3つの視点で捉えると、「70校の定員割れは、由々しき事態」という見方一辺倒にはならないと私は考えています。3つの視点で見ていかにバランスを取るか、それが行政の役割です。

今の状況では、府立高校は特徴を出したうえでプロモーションをしていく必要があるでしょう。その努力が実って府立の定員割れが減れば、私立も努力が求められます。このように府立と私立が切磋琢磨するのが理想。大切なのは、子どもたちが家庭環境を問わず努力次第で行きたい高校を選べる環境にすることです。

――私立高校の授業料無償化によって府立の定員割れが生じたことに対し、「府立を縮小して教育予算を削減するつもりか」という不安や意見もありますね。

確かに府立高校の数を減らせば教育予算は減らせますが、私立を含む授業料無償化は、進路を選べる環境を提供することが目的であって、府立を縮小するための施策ではありません。府立と私立は公教育を担う両翼であり、どちらも必要なのです。

一方、大阪府に限らない課題ですが、中学3年生の人口はこれから確実に減ります。10年後は今より1万人減るという試算もあります。そうなると当然、今後も府立高校の閉校の議論は出てくるでしょうし、経営的感覚を持ったダウンサイジングは一定程度やむを得ないと思っています。