展示刷新から5年…広島平和記念資料館、外国人来訪者急増での新たな役割 平和学習に加え語学や世界を学ぶ拠点としても

子どもの年齢が低いほど、限られた見学時間を有効活用するためには、教員や大人による見学のガイドラインがあったほうがいいだろう。事前学習でポイントとして挙げられやすいため、3歳の男の子が乗っていた三輪車や、中身が黒く炭化したお弁当箱の展示などは、つねに子どもたちに取り囲まれている。

外国人観光客激増による「副産物」、語学の拠点としても

落葉氏は、「修学旅行者の動向は、リニューアル前後で大きく変化していません。昨年は、リニューアル前と比べて修学旅行者の数は増えましたが、毎年平均的に来館があります。横ばいといったところでしょうか」と説明する。これは平和学習における同館の価値が変わっていないことと同時に、見学が前年踏襲のルーティンになりやすいことを示しているかもしれない。大人数でのスケジュール設定の難しさに理解を示しつつ、落葉氏は「理想を言えば」と前置きしてこう続ける。

「資料館周辺にも小学校の平和資料館があったり、街中にもさまざまな慰霊碑があったりと、広島市は街一帯に原爆被害を伝える史跡や慰霊碑などがあります。少しでも市内を歩いてもらえたら、『こんなところにも』という発見がたくさんあると思います」

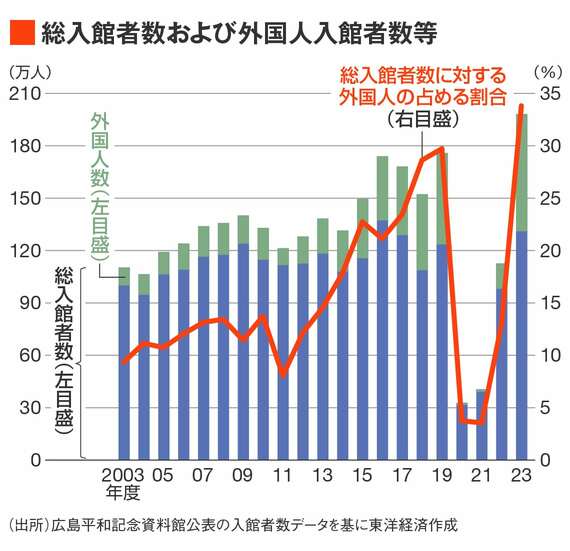

あまり動きのない修学旅行生に対し、近年激増したのが外国人観光客の来館者だ。平和記念公園でセルフィーを撮ったり、館内の展示に涙を拭ったりする外国人の姿は驚くほど多い。年間来訪者はコロナ禍後にV字回復を見せ、2023年には総入館者のうち外国人が占める割合が3割を超えた。

落葉氏も、海外からの来訪者がここまで増えるとは予想していなかった。

「オーバーツーリズムは全国的な問題だと思いますが、現在の館内の混雑は私たちも課題に感じています。とはいえ、建物自体が文化財なので展示面積を簡単に増やすということもできません。結果として修学旅行生含め、来館者がじっくりと見学するのが難しい事態にもなっています。多くの学校が在館時間を60〜90分に設定していますが、春先の旅行のピーク時などは、十分に時間をかけて見学できないことがあります」

混雑は悩ましいことだが、この外国人観光客の激増による「思わぬ副産物」もある。今、平和記念公園周辺を歩くと、外国人と会話する児童や生徒が非常に多く見られる。独学の英語で観光ボランティアガイドをする小学生がメディアに取り上げられ、話題になったこともある。大勢の外国人が集まる場所として、外国語や異文化交流を学ぶ拠点にもなっているのだ。

「勤務している私たちも驚くほど、ここには本当にいろいろな国の人が来ています。資料館見学と公園の碑めぐりをセットにする修学旅行の例は以前からありましたが、平和記念公園を訪れた海外の方に英語でインタビューする修学旅行生の姿も目にします」

「恐ろしく悲惨な過去を、ともに学んだことを忘れない」

例えば、東京都の小平市にある白梅学園清修中高一貫部では、中学2年次に広島と京都での語学研修を行っている。5年前に行き先を変更するまでは、イギリスのロンドンまで出かけていたそうだ。副校長の鈴木邦夫氏は、その経緯を次のように語る。