展示刷新から5年…広島平和記念資料館、外国人来訪者急増での新たな役割 平和学習に加え語学や世界を学ぶ拠点としても

「ありのままの姿を見せる展示」子どもたちにも響く

2024年8月6日、1945年の原爆投下から79年を迎える広島県広島市。2019年には平和記念資料館本館がリニューアルオープンされ、現在も悲劇の記憶を伝え続けている。同館で学芸係長を務める落葉裕信氏は語る。

「展示を刷新したのは、被害のありのままの姿を見せたいと考えたからです。とくに本館では過度な演出を極力なくして、あの日広島にいた一人ひとりの名前や顔がわかる形にしました」

蝋人形の撤去が話題になったことを覚えている人もいるだろう。センセーショナルなものや数字による被害概要の展示は、わかりやすいインパクトがあるものの、そこに実際にいた人の姿を曖昧にさせがちだった。そこで代わりに増やしたのが、遺品や手紙などの実物の展示だ。個人の名前や年齢などの情報も示されるようになり、その人たちが直前までどんな日常を送っていたか、生き延びた後にどんな思いをしたかがより詳しく伝わるようになった。落葉氏も、リニューアルによる手応えを感じている。

「現在の展示の方針は資料館だけで決めたことでなく、入館者や地域の方々の『実物が見たい』という求めがあってのことでもあります。リニューアル後の展示は説明文の情報もあり、見る側の想像力も必要なものもあります。しかしその分じっくりと、我がこととして見てもらえている印象を受けています」

入館者からは「一人ひとりの顔に対面すると涙がこぼれる」「遠い過去の話ではなく、今の自分たちと同じような生活が断ち切られたと強く感じる」などといった感想が寄せられるようになった。

同館では、開館当初から修学旅行生を多く受け入れている。コロナ禍の影響など増減はあるものの、総入館者数の3割程度を、修学旅行でやってくる子どもたちが占めている。

過去には小学生が最も多く訪れていたこともあったが、近年は高校時点での来訪も増えている。展示内容は非常に重いものだが、同館に見学の年齢制限はない。引率者への注意喚起は行っているが、子ども向けの展示を別に設けてはいない。落葉氏は言う。

「歴史的背景まで理解して見るとなると、中学生以上になってから来てもらうのがいいのかもしれません。小学校低学年や中学年の子どもたちには少し難しい部分もあると思いますが、それでも年齢ごとに感じられることがあると思います。とくにリニューアル後は顔写真や遺品、名前の横の年齢を見ることで、『自分たちと同じ年頃の子どもがたくさん亡くなっているんだ』という実感につながっているようです」

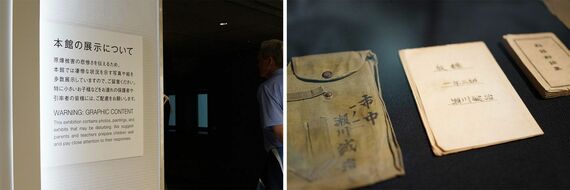

展示室入り口にある注意喚起のパネル(左)。被爆した学生の遺品(瀬川真澄寄贈)。自分たちも同じクラスなのか、「1年3組だって」と囁き合う子どもたちがいた(右)