しかし学内では、そんな彼ら彼女らの存在感は強く、どの子も東大に新しい風を吹かせています。

海外のトイレに深い悲しみを感じたあとで……

今回は、第7期の推薦生である原田怜歩(らむ)さんから話を聞きました。

原田さんの研究テーマは“トイレ”です。「トイレを研究テーマにしている人というのは聞いたことがない」という人のほうが多いと思いますが、実際に彼女はトイレの研究を行って、その実績を認められて東大に合格しています。

きっかけは、中学3年生の夏休みにフロリダへ2週間語学研修に行ったときのことだと言います。ある意外なものによりホームシックを感じたことでした。それは日本の食べものでもなく、離れ離れの家族でもなく、あのトイレに深い悲しみを感じたと言います。

アメリカのトイレは防犯上の観点から、あらゆる場所が隙間だらけだったり、小動物のような温もりを感じさせる便座もなければ、川のせせらぎも聞こえない……そんなトイレに出合ったことで、日本のトイレの「おもてなし」精神に気づいたといいます。

しかし、そんな話をホストファザーにふと漏らしたら「大学のトイレへ行ってみてくれ」と言われ、その一言が彼女に新たな出合いを与えました。行った先に目にしたもの、それは男性とも女性とも言えないマークをしたトイレ、オールジェンダートイレでした。

幼い頃、親友からのカミングアウトでジェンダーについて関心を持った彼女。それまで彼女にとって普段使うトイレの定義は「日常における唯一のプライベート空間」で、「ほっと一息つける憩いの場」で、さらに「街中どこにでもある」ことでした。

しかしトランスジェンダーの中には、自らの性自認との相違や周りからの視線によって外出した際などに気軽に使えるものではなく、トイレの時間が苦痛に感じる人も少なくありません。

こうしてアメリカでトイレに魅せられた彼女は、「もっとトイレの中に秘めた無限の可能性を発見したい!」と考え、日本からトイレの機能的側面を、アメリカから文化的側面を相互発信すべく国の代表高校生として1年間の無償研究留学を決めました。

推薦入試への出願を決めたのは締切数日前だった

現地では、トイレメーカーと協働でバリアフリーやジェンダー対応などの観点をもとに学校や図書館などの公共施設、観光地でのトイレの調査を行ったといいます。

また現地のLGBTコミュニティーでは、理想的なトイレ環境の実現についてディスカッションを行うも、COVID19の急速な蔓延で緊急帰国を迫られ、現地での研究を途中で打ち切る形となったそうです。

国を代表して研究に行ったのに、打ち切りでの帰国。そんな失意の中、日本でも何かできることはないかと考え、16歳で「トイレから社会課題を解決する」をテーマに団体を立ち上げました。

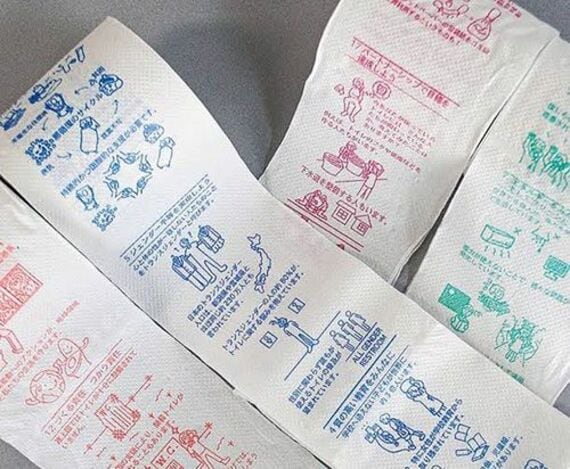

代表的な活動として、クラウドファンディングでの資金調達をもとにトイレットペーパーと漫画を掛け合わせたプロダクトを全国の公共機関や教育の場に寄付しました。また、商業施設のトイレ設置の監修や顧問なども行っていました。