残業80時間→定時退勤へ、自己犠牲をやめた教員の「トータルウィンな時短術」 なぜ「長時間労働が正解」の意識を抜け出せた?

「子どもたちのためになってうれしい」と思っていた

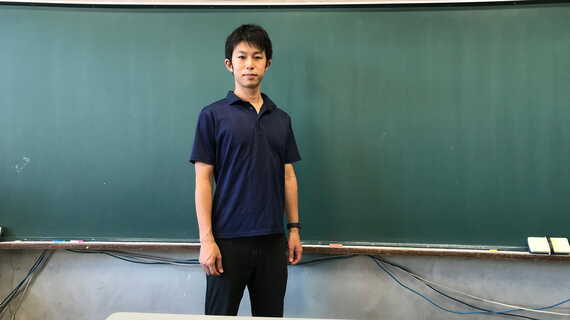

現在33歳の小学校教諭である日野勝氏は、特別活動の実践を得意とし、「さくつば」の名前でX(旧Twitter)などを通じて学校教育についての情報発信も行っている。時短術や働き方に関する発信も多い日野氏だが、以前は夜遅くまで働くのが当たり前だったという。

初任の頃から「憧れの先生になったのだから、子どものために一生懸命働こう」と、朝は7時過ぎに出勤、放課後は職員室に残って遅くまで学級通信を書いたり、授業の準備をしたり。仕事を終えて校舎を出るのが深夜2時という日もあった。自宅は寝るだけの場所。土日も教材研究や事務処理のために出勤していた。

長時間働くことが教員として正解だと思っていたし、当時は教材作成のための事務用品を自己負担で購入することも多かった。そうした“自己犠牲”は苦ではなく、むしろ「これだけ頑張っている自分、すごいじゃん」「子どもたちのためになってうれしい」と思っていたという。

宮城県仙台市立小学校教諭

1990年宮城県生まれ。2014年に神奈川県教育委員会で採用後、現在は宮城県仙台市にて勤務。情報教育や算数科を中心に、東北・全国大会で授業者として発表を行う。初任校から特別活動を専門に担当し、特別活動を通した学級づくりを心がけている。2016年から学級レクリエーションや学級経営、仕事の効率化などを中心にX(旧Twitter)やInstagramで情報を発信。SNSの総フォロワーは約1.4万人。著書に『自分も周りも幸せにする 先生のためのトータルウィンな働き方図解』、共著に『1年間まるっとおまかせ!小1担任のための学級経営大事典』などがあるほか、『授業力&学級経営力』『実践国語研究』(すべて明治図書)などでも執筆

(写真左:SNSのアイコン、写真右:プール開きで河童に扮した日野氏)

そんな日野氏が、働き方を見直し始めたきっかけとは何だったのだろうか。

「1つは、部活動がある小学校に異動したこと。顧問になって放課後や土曜日に練習が入り、教材研究など本業の時間が取りづらくなったことで、働き方というものに意識が向くようになりました。また、私は憧れて教師になったのですが、全国的に働き方が原因で家庭不和になったり辞めていったりする教師が増え、気づけば敬遠される職業になっていた。私なんかよりも優秀で子ども思いの先生はたくさんいるのに、働き方がつらくて辞めてしまう先生が多い状況がとても悲しかったのです」

教師はよい仕事だと思うからこそ、持続可能な働き方を考える必要があると思った。「先生を志した人が、誰でも安心して長く仕事ができるような環境にしたい」と考え、日野氏はまず自らの働き方を見直した。SNSを始めて働き方や効率化に関する情報を集め、よい方法があれば取り入れたという。