残業80時間→定時退勤へ、自己犠牲をやめた教員の「トータルウィンな時短術」 なぜ「長時間労働が正解」の意識を抜け出せた?

その結果、月80時間以上の残業をしていた生活から、1カ月のうち勤務日の7割程度は定時退勤する毎日にシフト。面談や打ち合わせなどが発生しても午後6時には帰宅するようにしており、土日もしっかり休む。結婚後は2人の子どもを授かったが、毎日育児にも関わることができており、公私ともに充実している。

大切にしている「トータルウィンな働き方」

そんな日野氏が大切にしているのが、『トータルウィンな働き方』だ。教師、子ども、同僚、管理職、保護者や地域など、学校に関するすべての人々が納得し、安心して過ごせる環境を目指す働き方だという。

「教師の時短だけを求めると、保護者や子どもにしわ寄せがいくかもしれないし、校長や教頭の負担がさらに増えるかもしれない。特定の誰かがメリットを享受するだけでは、教師の労働問題を根本的に解決することはできないと思うんです」

以前、効率化を進める中、職員室である提案をした際、「確かにそれは時短につながるかもしれないけれど、新しいやり方を覚えるのが大変だと思う人もいる」と指摘されたことがあるそうだ。そのときの反省も大きく、「学校のすべてのステークホルダーが互いに納得できる状態とは何なのか。皆がWin-Winな関係をつくっていかなければならないと考えています」と、日野氏は語る。

では、日野氏はどのような「トータルウィンな時短術」を見いだしたのか。

まず個人レベルでは、ショートカットキーを使う、アンケートはフォームで行うなど、ICTの活用に取り組んだ。「Kahoot!やCanva、Padletなど評判のアプリもお薦めですが、1人1台端末に標準搭載されているアプリだけでも、相当な時短につながると思います」と、日野氏は言う。

学級経営でとくに効果的だったのは、「ワークシートのデジタル化」だ。それまでは紙のワークシートで子どもたちの学びの進捗状況や感想を確認していたが、1人1台端末を使って打ち込んでもらい、担任の自分とオンラインでやり取りできるようにした。

印刷や配布、紛失などがなくなり大幅な時短になっただけでなく、「紙に書くのはいやだけど、キーボードや音声なら入力しやすいという子は多く、子どもたちの思考を引き出すのに役立っています」と、日野氏は説明する。

学級経営での時短は「子どもの力を伸ばすこと」を重視

単に楽だけを追求した時短術ではダメで、今の教育水準を維持したうえで教師が働きやすくなる方法を目指しているという。重視しているのは、子どもの力を伸ばすことだ。

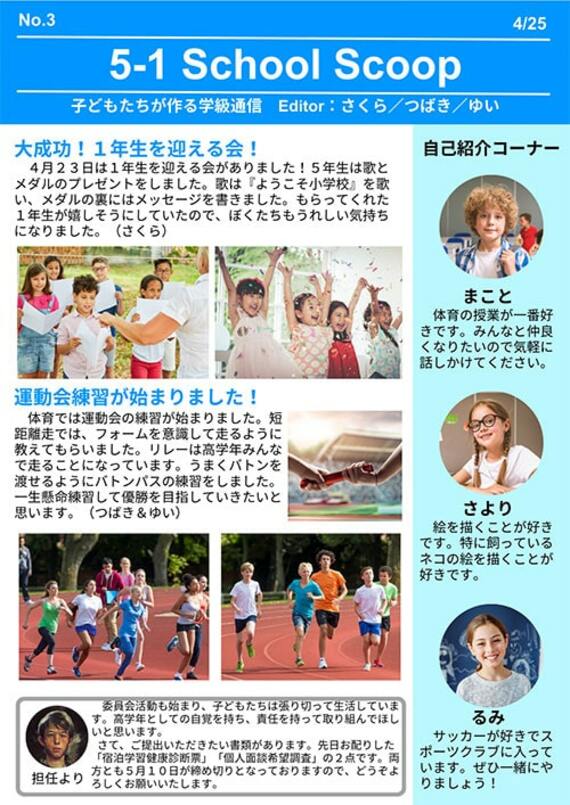

そうした視点で、「学級通信」も見直した。時短だけを考えるなら学級通信を廃止するという選択肢もあるが、日野氏は子どもたちと協働で作成するスタイルに変えたのだ。

「子どもたちに1人1台端末を使って学級通信を作ってもらい、下部に私のコメントを入れる形にしています。私の時短になるだけでなく、子どもたちの活躍の機会や学びにつながっていると感じますし、保護者にとっても学校の様子や担任の考えを知るためのよいツールになっているのではないでしょうか」

日野氏は「基本的に書類はデータ化するのがよい」との考えだが、学級通信はあえて紙で配布している。保護者に手に取ってもらいやすく、とっておきたいと思う家庭もあるからだ。そのほか、予定表や給食の献立表など「保護者と子どもが確認するもの」は紙で配るようにしている。

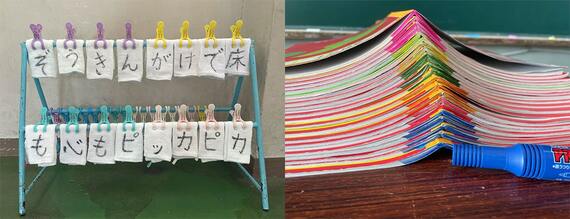

日々の学級活動における効率化についても、さまざまな工夫をしている。例えば、子どもたちが整理整頓をしたくなるよう、雑巾は片付けたときに文章になるよう文字を書き、定位置をわかりやすくした。宿題は、出席番号の「〇番~〇番は青」など5色に色分けして提出する順番を決め、日野氏が毎朝教室に来たときには全員のノートが提出済みであるようルール化している。

「一目で未提出の子がわかるのですぐ声をかけることができ、子どもたちも『◯◯さん出ていないよ』と声をかけ合っています。しっかり提出しようという意識を高め合う効果もあると感じています」