注目され始めた「生理」による機会損失や周囲の無理解、変革のカギは学校教育 経産省「月経随伴症状の経済損失は5700億円」

この調査から、学生の支出において、生理用品は交際費や通信費よりも優先度が低い傾向にあることがわかったという。また、生理用品を入手できなかったり、購入をためらったときの対処法として「ナプキン(タンポン)など長時間使ったり、交換する頻度を減らしたりした」「トイレットペーパーやキッチンペーパーで代用した」という回答が多く挙がった。

「生理用品を長時間使用すると感染症のリスクが生じ、場合によっては命に関わることや障害につながる可能性も考えられます。しかし、そうした知識がないため大丈夫だろうと思ってしまい、とくに学生は節約をしたいために生理用品の購入も優先度が下がってしまうのでしょう」

また、生理用品を長時間使う、ほかのもので代用するといった行動からは、「生理は隠すもの」という意識も見て取れるという。

「調査では、学校で突然生理になったときに教員に生理用品をくださいと言いづらいという声もありました。日本に限りませんが、女性が生理について話すことはハードルが高いもの。とくに日本のユース世代の生理に関する相談相手は母親が一番多いのですが、その母親に『生理用品は隠して持ち歩きなさい』と教えられた人も多いと思います。ちなみに日本で生理用品が販売され始めたのは1960年代のこと。今の70代が思春期の頃です。私の母がこの世代ですが、市販品が一般的ではなかった当時の経験や恥ずかしいという感覚がそのまま代々引き継がれている可能性があります」

ほかにも、調査では、生理用品の購入時に別の袋に入れられるので恥ずかしいという声もあった。こうした「生理は隠すもの」という空気や環境が、「生理用品をください」と言えなかったり、購入を躊躇してしまったりすることにつながっているのではないかと長島氏は指摘する。

「生理による機会損失」、社会のあり方も関係

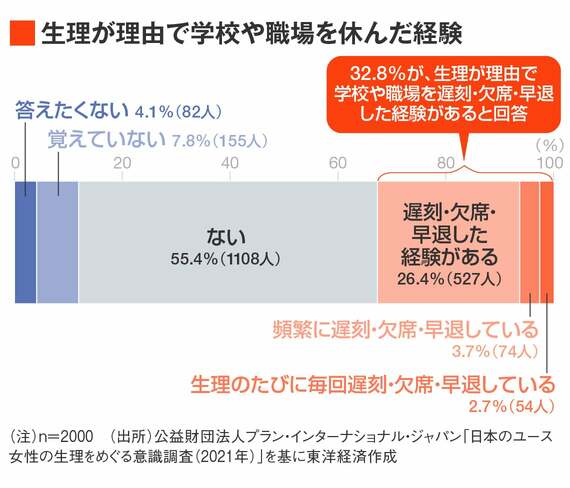

また、知識の欠如や意識の壁は児童生徒の機会損失にもつながりかねないことが、同調査の結果から浮き彫りになっている。

「調査では、『生理が理由で学校や職場を遅刻・欠席・早退した経験があるか』という問いに対し、32.8%が『ある』と答えています。学校の欠席は機会損失に、アルバイトの欠席は経済的な損失につながると言えます」

さらに、低用量ピルで生理痛やPMSを和らげられることについて10人に6人は「知っている」と答えたものの、生理によって「遅刻・欠席・早退した経験がある」と答えた女性のうち、実際に低用量ピルや鎮痛剤を購入したことがあるのは30.8%にとどまった。「薬に頼るのはよくないという意識や、ピル=避妊というイメージから『遊んでいる子と思われるのでは』という意識があるようです」と、長島氏は説明する。

生理による機会損失が生まれる背景には、社会のあり方も大きく関わっていると言える。

「日本だけに限りませんが、1日8時間、月曜から金曜まで働くスタイルは健康な男性を前提としており、生理やPMSなどで体調に波のある女性を想定したフレキシブルな形にはなっていません。一方で、日本には世界的にも珍しい生理休暇があります。これは戦前から議論され、1947年に労働基準法で定められたものですが、2020年度の厚生労働省『雇用均等基本調査』によると、生理休暇を請求した女性労働者の割合はわずか0.9%。企業で働く私の友人なども『生理は突然重くなることもあるし、何人もの上司の決裁が必要で取得しにくい』と言っており、うまく機能していません」