子どもへの「声かけ」が巧妙化、親のSNSから情報収集など手口拡大の恐怖と実態 「狙いやすい子」にならず20m以上距離をとって

「狙いやすい子」を見極め、チャットで同級生になりすましも

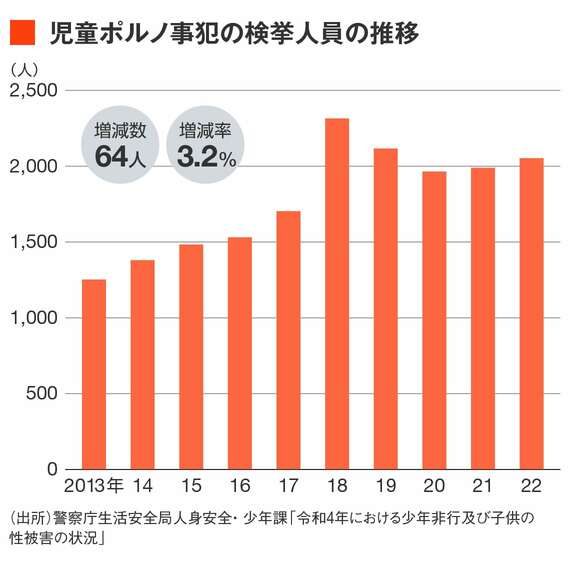

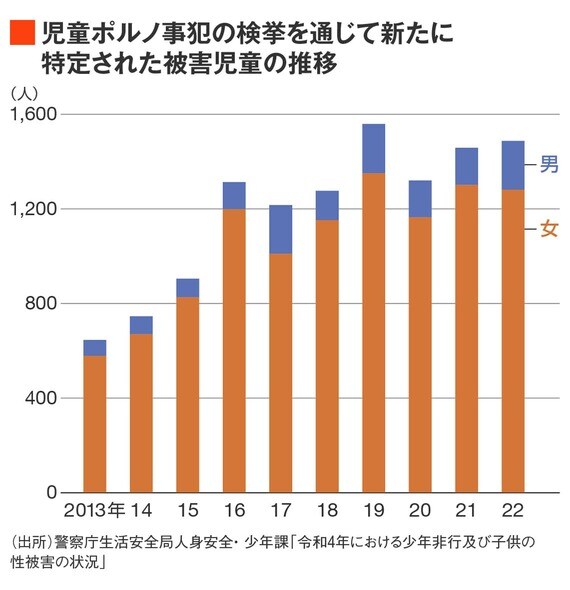

子どもへの声かけなどの事案は、コロナ禍を経ても減少傾向が見られず微増している。路上での直接的な声かけだけではなく、インターネットにアクセスできる子どもに対してはSNSやオンラインゲームのチャット機能などを利用して接近を試みるケースもある。中には、オンライン上で同年齢と偽ってやりとりを重ねる手口もあるようだ。

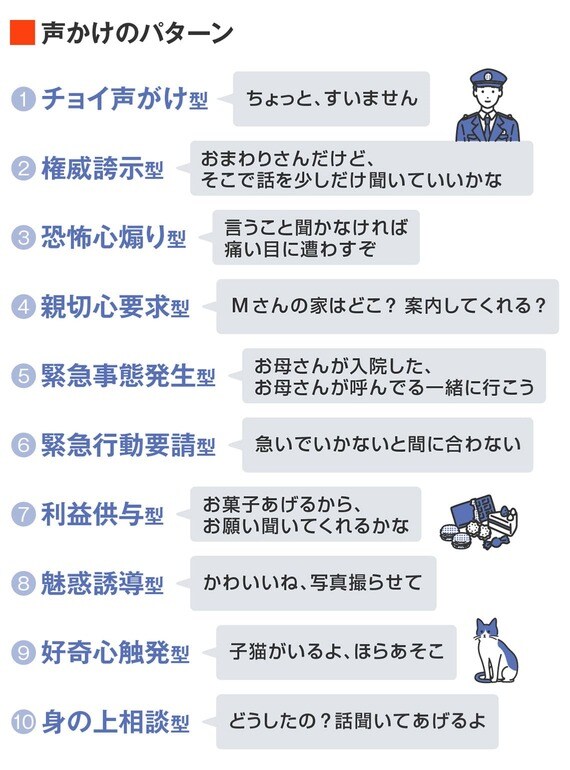

「家庭や学校でも『知らない人についていかない』『お菓子につられてはいけない』といった教育がなされていることもあり、子どもを狙う犯罪企図者側の“声かけ”も巧妙化しています。相手に考えるすきを与えず、即座に判断を迫るので、判断力がまだ育っていない子どもにとっては『断る』『離れる』ことが難しいケースも多いです」

かつて誘拐犯の常套句だった「お菓子をあげるよ」にひっかかるような子どもは減っているかもしれない。しかし「お父さんの友達だよ」「お母さんが病院に運ばれた!早く行かなきゃ危ないから、連れて行ってあげる」といった声かけへの対処は、「Aと言われたらBと答える」といった対処では難しい側面もある。

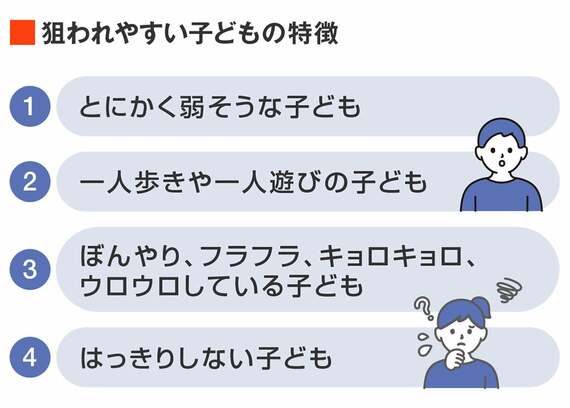

また、子どもを狙う犯罪者はターゲットを見分ける術にも長けている。思いどおりになりそうな子どもを見つけ出すのがうまく、皮肉だが「子どもの心理をよくわかっている」のだという。

「実際に子どもに加害した人物と街を歩きながら、どのような場所でどのように標的を探すのかを聞いたことがあります。人通りがないだけではなく、人ごみに紛れやすい、死角が多いといったところで行き来を繰り返し、たまたま交番に人がいない、たまたま人通りが減った。そんなタイミングに現れた“自分の好みで、狙いやすい状況にある子”にターゲットを絞ります」

「おしゃれで、見た目をほめれば気をよくしそうな子」や、「ぼんやりしていて判断が遅そうな子」などの傾向が挙げられるが、これらはあくまで犯罪者側が描く狙いやすさだ。最近では、親や本人のSNS投稿から情報を得て、どのような言葉をかければ引っかかるか事前に分析しているケースもあるという。本来、すべての子どもが不審者に出くわす危険性があるのだ。

「決して、声をかけられる子どもは悪くありません。子どもたちには『狙われないようにする』こと以上に『たとえ狙われても断れる、逃げられる力をつける』ことが大切です」