子どもへの「声かけ」が巧妙化、親のSNSから情報収集など手口拡大の恐怖と実態 「狙いやすい子」にならず20m以上距離をとって

不安を感じたら、ためらわずに「嫌です」と答える訓練を

NPO法人体験型安全教育支援機構 代表

日本女子大学学術研究員、(株)ステップ総合研究所所長、一般社団法人安心安全教育協会理事。博士(教育学)。犯罪や災害などから命を守るための研究と実践を行い、政府や自治体などの委員も務め、メディア等にも多数出演。著書に『「いやです、だめです、いきません」 親が教える 子どもを守る安全教育』(岩崎書店)など

(写真は本人提供)

「断る」ことは簡単なようで難しい。加害者の中には、過去事例から声かけ場所や手口を学習したり、心理学者並みにターゲットを分析したりと、捕まらないために徹底的に研究を重ねる者も多い。それでなくとも、大人は子どもから見れば権威や威圧を感じる対象だ。

「声をかけられたそのときには、相手が危険な人物かどうかを判断する材料がないことも多いため、返答してしまうこともあるでしょう。小学生がバス停で優しげな老夫婦に声をかけられ、スマホで子ども向けに作られた宗教勧誘の動画を見せられたというケースもあります。大切なのは『違和感』に気づけるかどうか、そしてその相手からすぐに離れられるかどうかです」

実際の犯罪者も、出会いがしらに子どもを連れ去ろうとすることは少なく、まずは言葉で誘いをかけてくる。このときに「あやしい」「不安だ」と感じたらためらうことなく「嫌です」「行きません」と答えてその場を離れる。あるいは、目を逸らしたり顔を背けたりしてコミュニケーションを拒否する姿勢を見せるだけでも、犯罪者にとっては「この子は難しい」と感じ、あきらめるきっかけになるという。

「断ったり、コミュニケーションを拒否したりすることは、目の前にいる人を拒絶することなので、普段『人の目を見て話そう』『困っている人を助けよう』と教育されている私たちにとって勇気がいります。しかし、拒否の姿勢を見せることで実際に7~8割の犯罪者が接触をやめるという統計があります。また、すぐに走って逃げ、20メートル以上の距離をとることで犯罪者はあきらめるという調査研究があります。犯罪者は誰かに目撃されることを極端に嫌がるので、20メートルの距離を走ってまで追いかけてくることは少ないのです」

「信頼できる大人」との適切な距離感を学び、自分を守る力へ

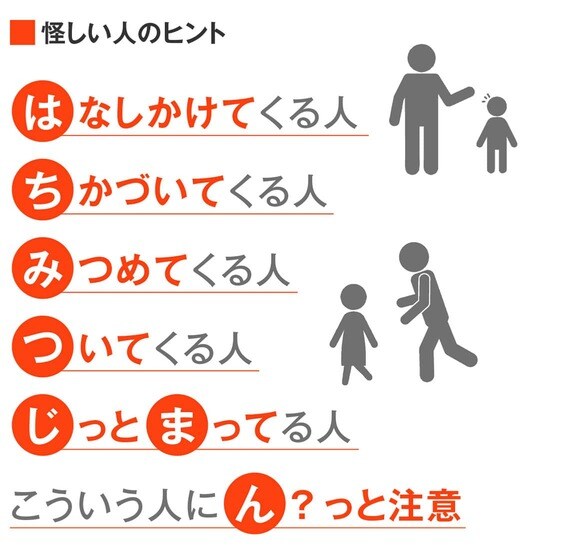

相手が信頼できる人かどうかを見分けるのは難しいが、犯罪者の行動を分析すると、子どもを狙う前に行う「前兆行動」があり、事前の危険を察知することができる。危険度が上がるにつれて発せられる「サイン」に気づくことが大事なのだ。

こうした危険なサインに気づくためには、日ごろからの大人との接触が重要だという。