導入広がる「匿名いじめ通報アプリ」、「いじめ以外の相談が7割」の重要な示唆 約36万人がスマホやGIGA端末にインストール

「学校の問題は学校で解決すべきだと考える文化が根強い学校が少なくありません。『子どもが何を書くかわからない』『命に関わる深刻な相談があったらどうするのか』など、チャットでの相談は危険すぎると言う人や、『そもそもアプリで相談など無理だ』と言う人もいました」

そうした中、大阪府の羽衣学園中学校・高等学校での導入が決定。その後、2017年に千葉県柏市が採用したことを機に、自治体単位での導入も増えていった。また同年から、アプリの導入校にはいじめ予防を目的とした出前授業もセットで実施している。有効ないじめ予防策としてエビデンスがあることで知られる「傍観者教育」を軸にした授業だ。

「これは恩師である千葉大学教育学部の藤川大祐教授の研究に基づいた傍観者教育で、千葉大学、敬愛大学、柏市教育委員会と開発した独自の教材を使っています。私や学生、NPO関係者が講師となって訪問あるいはオンラインで行っています」

アプリ導入後、相談件数が9倍に増えた自治体も

こうした同社のサービスが広がったのは、「結果が出たことが大きかった」と、谷山氏は話す。例えば柏市では、電話やメールの相談窓口を設けていた頃は、1カ月で1件相談があるかないかだったが、同社のアプリを導入したら1年間で相談件数が約9倍に増えたそうだ。

チャットで相談できるので、SNSに慣れた子どもたちはきっと使いやすいのだ。学校名や学年といった属性は相談者に伝わるが、本人が開示しない限り匿名で相談を続けられる点も安心なのだろう。

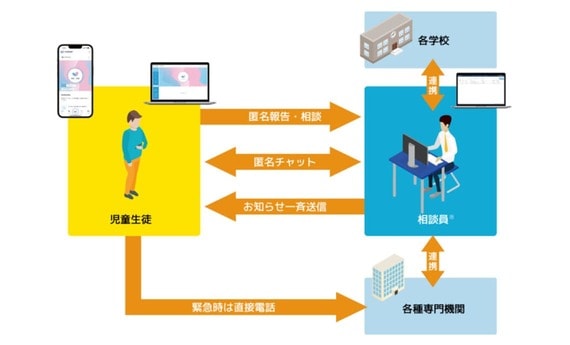

相談員は公立校であれば自治体の教育委員会が担うパターンと、自治体が設けた外部機関のカウンセラーなどが担うパターンがあるが、いずれの場合も児童生徒とチャットでやり取りをして主訴を受け止める。そして、状況に応じて先生に相談するよう助言したり、解決の選択肢をいくつか提示したりして、本人がどうしたいかを尊重しながら対応していく。ただし、「死にたい」と言うケースや金品が奪われているなど、事態の重さによっては至急介入する場合もあるという。

具体的ないじめの相談や「友人がいじめられている」という通報は、加害者の名前や状況が明らかになることも多く、学校と連携して解決を図っていく。

「相談者は画像も添付できるので、現場からは対応しやすいという声をいただいています。例えば、『4人グループの中でいじめられている子がいる』と、悪口が書かれたLINE画面のスクリーンショット画像を添えて通報してくれた子がいました。証拠を確認できるため相談員や学校も動きやすいようで、この件も解決に至りました」

「子どもが悩んでいる状態」をいち早く見つけることが重要

同社はよりスピーディーな対応を実現するため、2022年4月より自社開発のシステムに移行するとともに、社名をスタンドバイ、アプリ名もSTANDBYに変更した。現在、同アプリは中学校、小学校(4年生以上)、高等学校の順で導入が多く、スマホや1人1台端末にインストールしている児童生徒は約36万人に上る。最近はとくに1人1台端末を通じた利用が多い。料金は契約内容によって異なるが、児童生徒1人当たり年間数百円で、これまで途中でサービスを離脱した自治体はないという。

いじめの相談は全体の3割。そのほかは、友人関係や家庭の事情、先生や部活動に関する相談が多い。不登校と見られる児童生徒からも相談が寄せられるなど、子どもたちの悩みを幅広く受け止める窓口になっているようだ。

「コロナ禍以降、自宅で過ごす時間が増えたからか、家にいづらい、両親が家にいてつらいといった家庭に関する相談が増えました。また、小学生の相談も増え、中学生の2~3倍はあります。以前よりもちょっとしたトラブルが小学校高学年で起こりやすくなっているかもしれず、ネットいじめも低年齢化してきています。先輩や部活動顧問の暴言、性に関する相談なども増加していますね」