工学院大附属中高の英語教諭が実践、非認知能力を養う「映像制作」授業の中身 就職と主婦を経て取り組む「生涯学習者の育成」

「本校が採用している英語の教科書は、創造性を重視した教材なので英語表現のベースがある程度できていたことも大きいですが、映像を使ったPBLは生徒たちの成長につながるという手応えを感じました。また、生徒たちの作品を海外の映像祭に出品したのですが、他国の子の作品を通じて平和を捉える視点が幅広いことを学ぶことができ、これはいい刺激になると思いました。そこでほかの先生方と相談し、翌年からはロングホームルームや総合的な探究の時間、道徳などから最大週2コマほど時間を確保し、取り組むことにしたのです」

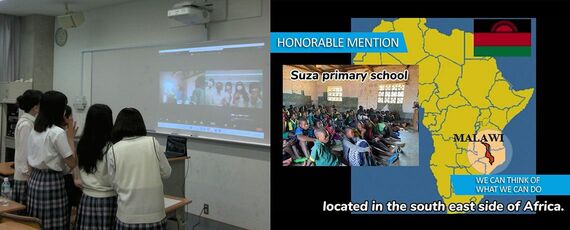

それ以降、映像教育は、主に中川氏が担当する学年単位で行われるようになり、これまで中学2年生から高校3年生まで実施の実績がある。4月から映像制作を始めて7月以降の国内外の映像祭をゴールとしているが、これまで国連NGOの平和団体などが主催するUFPFF(United for Peace Flim Festival)とPSGFF (Peace In The Streets Global Film Festival)では、何年も連続入賞し、NY国連本部で表彰も受けている。

成果は入賞だけではない。中学・高校と映像制作を経験した2021年度卒業生は、開校史上最高の進学実績を残したという。

「映像制作ではAdobeなど複数のソフトを紹介していますがとくに指定せず、使い方も教えません。また、生徒たちの英語の字幕やナレーションが間違っていてもあえて直しません。大切なのは伝えること。実際、生徒たちはどうやって自分のコアな思いを伝えるか深く考え表現を試行錯誤するので、ちゃんと相手に伝わるんです。そうやって映像制作を自主的にマネジメントした経験が、受験勉強にも生かされたのではないかと思います」

何よりも、映像制作の経験は、非認知能力が養われると中川氏は言う。制作過程では、仲間との意見の衝突も起こる。何気なくつけたテロップが誰かを傷つける表現だと指摘され、自身の配慮の至らなさを思い知って落ち込むことも。制作が順調に進まなかったり、音楽の著作権の確認が間に合わなかったりして映像祭の出品期日に間に合わず泣いてしまうケースも多いそうだ。

「3カ月間にわたってそうした経験をすることは、自分を知ることにつながると考えています。意見の衝突は自分と異なる考え方を知り、ほかの人の作品と比較する中で自分の特性を知る機会にもなります。どうやったら思いが伝わるかということを深く考えるようになるだけでなく、人の立場を考えることができるようになった子も多いと感じます」

卒業生の齊藤真尋さんは、高校2年時に中川氏の映像制作の授業の中で、級友と2人で自主作品『THE NEW STRESS』を制作、映画祭「PSGFF」で国連75周年特別賞を受賞した。

受賞作品を制作したのは、2020年。当時、齊藤さんにとって最も切実なテーマが、コロナ禍だった。「当たり前だった日常がコロナ禍で一変しました。当たり前が一番の平和であるとすれば、それが失われた今は平和ではない。そうした思いから映像をつくりました」と、齊藤さんは説明する。

映像制作で学んだことは何かと聞くと、齊藤さんは「人に思いを伝えること」を一番に挙げた。

(画像:齊藤さん提供)

「自分が伝えたいことが、意図したとおりに相手に伝わるかはわかりません。その難しさを体験的に学んだことで、伝えるスキルが身に付いたと思います。また、海外で作品が評価されたことで、価値観の異なる人たちにも思いを伝えられることがわかり、自信にもつながりました」

中川氏から学んだことは、「とりあえずやってみること」の大切さだという。