高校全入時代、7割が通う高校「普通科」で見過ごされてきた課題とは 大学ギャップの原因、「主体的な学び」にも影響

クローズアップされてこなかった「高校普通科の課題」

文部科学省によると、全国の高等学校の数はおよそ4800校で、高校生の数は295万人あまり。そのうちの約3700校が「普通科」で、全体の7割以上を占める217万人が普通科高校で学んでいる※。

中学校を卒業した人の99%近くが高校等に進学しているが、少子化などによって存続の危機を迎えている高校も多い。また、都市部には私立校も含めた豊富な選択肢がある一方で、地域の高校が0もしくは1校のみという市町村は全国の6割を超える。こうした現状を踏まえ、全国普通科高等学校長会で事務局長を務める佐藤到氏はこう語る。

「中学校の学び直しから始める高校や、難関大などを目指す高校、人気を集める公立の中高一貫校などもありますが、それら以外の多くの普通科高校の課題はなかなかクローズアップされてきませんでした。学校存続のための学級減や再編・統合が進んでいますが、それももう限界でしょう。高校がなくなることには地域の反対もあり、地元の学校を守りたいという住民の声も多い。地域と一丸となって『看板』になる特色を掲げ、魅力を高めていくことが、今の普通科高校にとっての急務なのです」

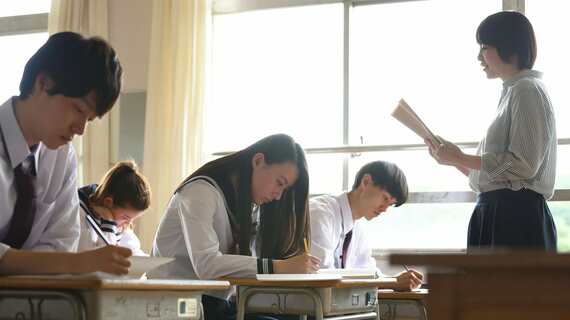

(撮影:尾形文繁)

これらの普通科高校が抱える最大の課題は、生徒たちの学びへのモチベーション維持だ。高校全入時代にあって、一部の子どもたちには、意欲的な高校入学の理由が不足しているのではないか――佐藤氏はそう指摘する。

「高校は義務教育ではありませんが、とくに普通科高校は中学の勉強の延長になってしまいかねない状況があります。工業高校などの専門学科では、実習や専門知識の授業も多く、否が応でも学びの姿勢が変わりますよね。しかし普通科では、中学時代と同じ受け身でも授業が進んでいく。さらにその姿勢のまま大学に入ると、高校までの受け身の学び方と、大学で求められる主体的な学びとに大きなギャップが生じてしまうのです」