「つまらぬ受験勉強したくない」、大学の"飛び入学"が救う才能と制度の難題 わずか10大学、拡大には高校教員の理解も必要

「『先進科学プログラム』はもともと、研究者の卵を見いだして手厚く育てるシステムですが、最終的には各学生がハッピーになるキャリアパスを共に考える姿勢を大事にしています。飛び入学の学生のタイプはさまざまです。『高校3年生の1年間をつまらない受験勉強に費やしたくない』という動機を持つ生徒がいたことは印象的でした。しかし、『超スーパーエリートコース』というイメージではありません。全方位的に勉強ができるタイプも、特定の教科以外に興味が持てないタイプもいますし、温和な学生もいれば、生意気で尖った学生もいます(笑)」

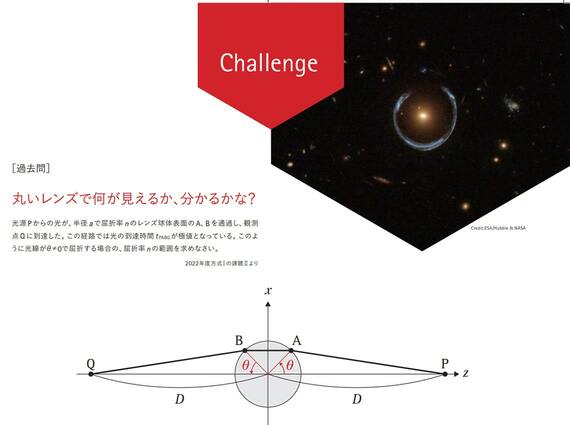

現在の受験では測りきれない才能の受け皿であることは、選抜方式からも伺える。物理や工学で行われる論述試験「方式Ⅰ」では、教科書や参考書を参照しつつ、5時間かけて答案を作成する。大学生レベルの問題を何段階かに分けてアプローチさせ、トライした途中式や端に残されたメモなども採点の参考となる。教授が何カ月もかけて作成する問題は、「この現象はこんなロジックで説明できるのか」という発見につながり、受験生が「解いてよかった」と思えるものだという。

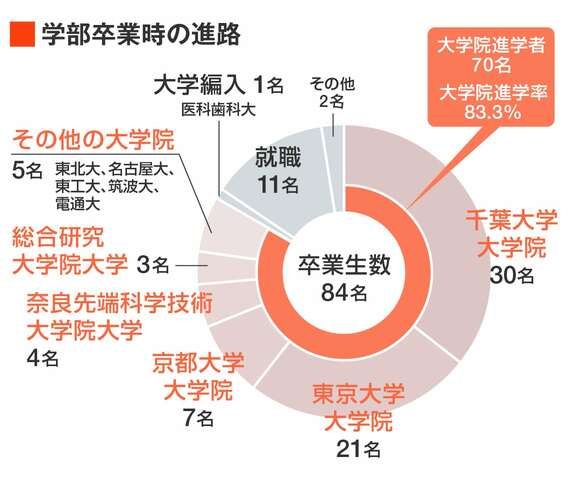

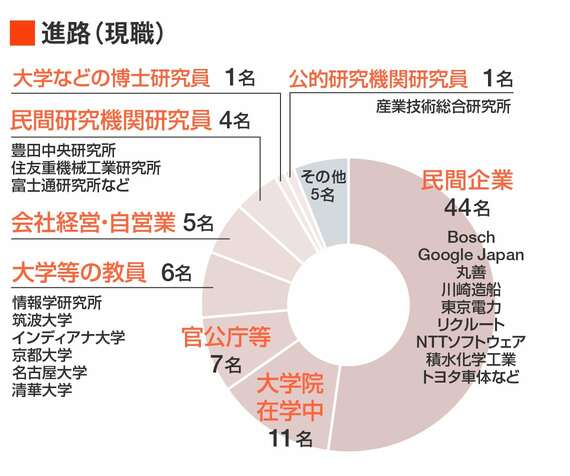

資料:石井氏提供

「現代の受験勉強へのアンチテーゼではないですが、『教科書を覚える』という能力が必ずしも研究者に有用というわけではありません。教科書はすでに先人が作ってくれたものであって、私たちは将来教科書に載る現象を新たに発見しなければなりません。教科書にないことや抜けていることを埋めるのが研究者です」(石井氏)

特定の分野に優れた学生は、現在の大学受験では学びたい学部に入れないかもしれない。松浦教授は「飛び入学のルートは今後も残さなければいけないし、高校側にも理解が広まってほしい」と語るが、難しい側面もある。

とくに進学校において、進学実績はどうしても学校としての評価に直結する。例えば、「あと1年勉強すれば東京大学に行ける」生徒に、高校側から千葉大学の飛び入学を勧めるかどうかはグレーゾーンだ。実際、「高校への出張授業で生徒は飛び入学に食いついてくるが、先生は苦い顔をしている」こともあるようだ。千葉大学では、先進科学プログラムにとどまらず広く高大連携の支援にも注力しているが、高校の制度改革にも期待している。高校の早期卒業に関しては中教審などでも議論されてきたが、実現は難しいのが現状だという。