「学びのユニバーサルデザイン」が、主体的な学びや個別最適な学びに必要な訳 自ら学びを舵取りできるようになるためのUDL

授業に潜むバリアに気づくための指針がある

しかし、授業のどこにバリアがあるのか、どんなオプションや代替策を用意すればいいのかがわからないという先生もいるだろう。

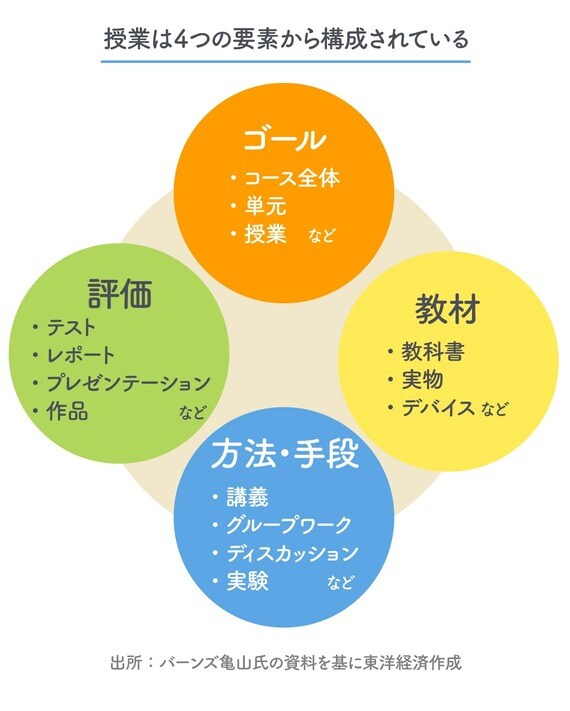

UDLでは、授業は「ゴール、教材、方法・手段、評価」という4つの要素から構成されていると捉え、これらをどうデザインするかを考えていく。

その際、「授業の何がバリアになりうるのか」を考えるときの指針になるのが、UDLの3原則でありUDLガイドラインだ。UDL3原則とは、脳科学の研究を基に作られたもので、UDLの基礎となっている。

1. インプットのためのほかの方法やオプションを提供する(「何を」教え、学ぶか)

2. アウトプットのためのほかの方法やオプションを提供する(「どう」教え、学ぶか)

3. やる気やモチベーションを維持するためのほかの方法やオプションを提供する(「なぜ」教え、学ぶか)

このUDL3原則を基に作られたのがUDLガイドラインだ。UDLガイドラインには9つのオプションが提示されており、1. なぜ学ぶのか、2. 何を学ぶのか、3. どのように学ぶのか、という3要素を「アクセスする→積み上げる→自分のものにする」という3段階で習熟できるようになっている。そのゴールはすべて、「子どもが学びのエキスパートになること」だ。

出所:CASTのウェブサイトより

学びのエキスパートになるということは、「子ども自身が主体的に学習しながら、先生が提示したオプションに対し、『自分はこの方法でやっていいですか?』と提案できるようになることです」とバーンズ亀山氏は言う。

UDLガイドラインは発達心理学など、さまざまな研究結果をベースに作成されている。そのため、UDLガイドラインを使うことで授業の中にあるバリアに気づくことができるだけでなく、エビデンスに基づいたオプションや代替策を提示できるというわけだ。

障害の有無にかかわらず授業に柔軟性を

近年、日本でも共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育システムの実現に注目が集まっている。それに付随して「合理的配慮」が求められるようになっているが、UDLは「どのような配慮をすべきか」を考える指針にもなりうるということなのか。

「合理的配慮とは障害者の権利として守られているもの。つまり、障害のある子ども(人)が、障害があることで教育が受けられないときに教育を受ける権利を法律として保障するものです。そのため、学校や先生には提供義務があります。義務を負っているのは先生と学校です。また先生が『この子にはこうしてあげたほうがいいだろう』と考えて行う類いのものではありません」

ではUDLとは、どう異なるのだろうか。

「例えば、視覚に障害がある子やディスレクシアの子、手を骨折した子に対し、キーボード入力や音声入力を許可することは合理的配慮に当たります。それが使えないと教育にアクセスできないからです。一方、『字が下手で、ほかの子に見られたくないから』という子に対してキーボードの使用を許可するのは合理的配慮とは言えませんよね。しかし、手書きしか許されないことで、その子は不安になったり、学習意欲が低下する可能性もある。キーボードを使いたい理由はそれぞれですが、大人でもパソコンやスマホ、筆記用具などをその時々で使い分けますよね。障害の有無にかかわらず、柔軟性を学習や教室に取り入れましょうというのがUDLなのです」

実際に先生が行う対応自体は同じでも、合理的配慮が児童生徒に付随する権利保障であるのに対し、UDLは授業そのものをデザインするための概念フレームワークであるという違いがある。

「ある特定の子どもを思い浮かべることは『こういう授業をしたら困る子がいる』と考えるきっかけになるかもしれません。一方、UDLは特定の子どものためにオプションや代替策を考えるというより、授業自体にバリアがないかを考えてデザインするもの。その指針となるのがUDLガイドラインです」