アフターGIGA、奈須正裕に聞く「個別最適な学び」と「協働的な学び」の現在地 教師が子ども観と仕事観を見直すべき理由

教育改革はゆっくり進むもの、まさにこれから

――2017年に改訂された学習指導要領に基づく児童生徒の資質・能力の育成に向けた「個別最適な学び」と「協働的な学び」は、学校現場に定着してきていますか。

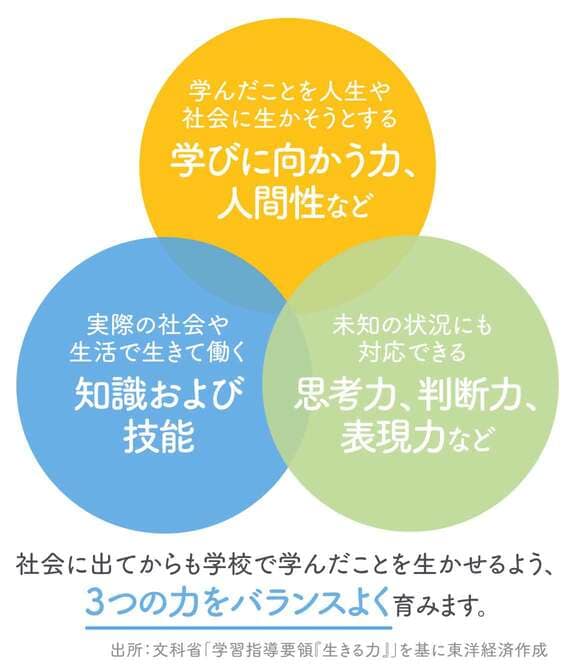

2017年版学習指導要領は、これまでと比較しても高い支持を得られています。大きく変わったのは、個々の指導事項を身に付けるのではなく資質・能力の育成というコンピテンシーベースに移行したこと。こうした学力観や教育政策は、世界の動向と比較しても、グローバルスタンダードになっているといえます。

もともと「協働的な学び」は日本が得意とするところですが、17年改訂の後の「令和の日本型学校教育」では「個別最適な学び」が強調されました。そう言うと「個別最適な学び」が初めて出てきたかのように感じますが、個に応じた指導は30年前からあります。ただ「指導」という表現だと、教師が子どもにあてがうイメージになりがち。しかし本来的には、各自が自分に必要と判断した学びを自力で進めるべきで、それを「個別最適な学び」という言葉で仕切り直しました。

しかし学習指導要領に基づいて、20年に小学校が新たな教育の創造に向けて動き出した直後、コロナ禍に突入しました。未曾有の事態にどこの学校も新しい取り組みができずに、時間だけが経過し、23年になってようやく公開研究会が行われるようになっています。そのため改革はまだまだ始まったばかりです。

ただ、教育改革はそもそもゆっくり進むもの。学習指導要領は方針を示すもので、教育方法について細かくは規定していません。基本的に方法は現場に委ねられているので、現場の教師や保護者が納得しながらゆっくり進むべきで、まさにこれからといえるでしょう。

GIGAスクール構想の前倒しによる影響

――一方、コロナ禍でGIGAスクール構想が前倒しされ、小・中学校に「1人1台端末」が一気に整備されました。これらが与えた影響は大きいですか?

2017年の改訂当時、GIGAスクール構想はもっとゆっくり進むだろうと思われていました。しかしコロナ禍で急速に状況が変わり、子どもの学習環境はアナログに加えて選択肢が増え、デジタルの学習基盤ができました。

これにより子どもの学びを効率よく行うこと、学習の個別化がスムーズにできるようになりました。例えば、自分のペースやスタイルで勉強をする、苦手科目を克服すべくたっぷりと時間をかけるなどです。すると、子どもはこうやれば自分の時間をうまく使うことができると発見し、一人でもしっかりと学べるようになります。

――教師の意識にも変化はあったでしょうか。

1人1台端末により、教師と児童生徒のコミュニケーションのあり方が変わりました。これまでの伝統的な授業は、学ぶべき内容を教師が決めて児童生徒に届け、即時対応を求める同期型コミュニケーションでした。いきなりかかってきて相手に合わせなければならない電話と同じで、送り手(教師)が受け手(児童生徒)の時間を奪っていたのです。