夏休み明け「クラスの荒れ」を防ぐ語りのヒント、事例で学級経営の基本を学ぶ 竹岡正和氏、語りで子どもを動かす学級経営

夏休み明けのダラダラした空気を変える語り

最初に紹介するのは、時間を守る大切さを伝える「授業の開始にピタッと席に着く語り」です。指導のポイントは、「教師が終わりを守るから、子どもは始まりを守る」です。

高学年になると「先生はチャイムが鳴っても授業を続けているのになあ」と口に出さずとも心の中で思っているはずです。こちらが授業の終わりを守るからこそ、子どもが守らないときに「先生は、チャイムが鳴ったら終わりにしているのに」と説得力ある指導ができます。

語りのステップは3つです。1では、いきなり指導せずに「今、こうなっているよね」と教師と子どもで現状を客観的に眺めます。2で説得力のある語りをします。3の段階で「これからどうする?」と前向きな行動を子どもに委ねます。子どもから「このように行動したい」と自己決定してもらいます。

ここでは、1. 「現状把握」:授業終わりのチャイムが鳴ったら途中でも授業を終える、2. 「心に響く語り」:授業の終わりを守るのは教師。授業の始まりを守るのは子どもと明確にする、3. 「未来を選択させる」:次の授業の始まりを見ていることを予告する、です。「以下のようなイメージです。

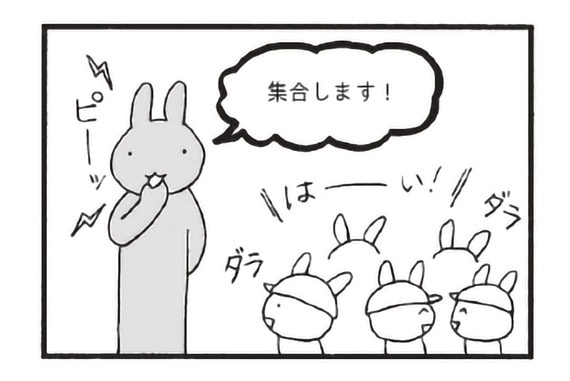

次に「ダラダラした集合を数秒に変える語り」も紹介します。語りのステップは、1. 「現状把握」:集合にどれくらい時間がかかったか予想してもらう、2. 「心に響く語り」:集合が早いとどんなよいことがあるか、3. 「未来を選択させる」:もう一度集合の場面を作り、短くなったことを褒める、です。以下を参考にしてください。

このとき「集合が早いので試合の時間を30秒プラスします」と伝えると喜びます。集合が早いクラスは、1. 授業の準備も早い、2. 帰りの支度も早い、3. 給食の準備も早い、と結び付けることもできます。

ちょっとした「いざこざ」を短時間で解決する語り

指導しないとおしゃべりが多くなる移動教室は、「サイレントコース」でゲーム化します。

「静かに!」。教室移動の途中で、このような指導は避けたいです。事前に「なぜ静かにするか」語り、さらに「教室から一歩出たら、そこはサイレントコースですよ」とネーミングするだけで、子どもはゲーム感覚になります。移動の途中、途中で振り返ります。きっと静かについてきているのでニッコリと頷くと子どもへのフィードバックになります。「ザワザワした教室移動はこれでばっちり」です。