働き方改革で「残業を減らしている学校」が取り組んでいる4つのステップ リスクを取る役割を校長、教育委員会は盾に

「民間企業でもコンプライアンス対応やSDGsなど、世の中の変化に対応して取り組むべきことが増えています。そこで業務を見直すスクラップ・アンド・ビルドが行われるわけです。学校もプログラミングや英語教育などやるべきことが増える中、本来は仕事を“増やさない”状態にしないといけません。ですが、コロナ禍に精選された行事や会議が、このところどんどん元に戻ろうとしています。この揺り戻しがせっかく業務量を減らしたのにもかかわらず、再び業務を増やしているのです」

さらに揺り戻しを助長しているのが4つ目の課題「自分たちの判断で仕事をやめられないと思い込んでいる」ことだという。「自治体の行政サービスと似ています。1回そのサービスを始めてみて、1人でも利用者がいると廃止できないのと同じです。決断ができない、やめる基準がない、そもそもリスクを取る勇気がない……など理由はさまざまですが」。

ただ、田川氏は学校の長時間労働が恒常化してしまうのは「人件費や費用対効果を先生方に考えさせないようにしてきた給特法が原因です」と言い切る。ワーク・ライフバランスの社長である小室淑恵氏は、2015年から「留守番電話の設置」や「タイムカードの導入」「部活動休養日」などを中教審で提言。多くは緊急提言に組み込まれたが、唯一採用されなかったのが給特法廃止の提言だったという。

放課後水泳指導の廃止で残業が半減、タイムも伸びる

これまで250校以上の働き方改革を支援してきた田川氏には、学校に必ず取り組んでもらう独自の方法がある。「これがうまくできる学校は働き方改革が進みます」と話す。

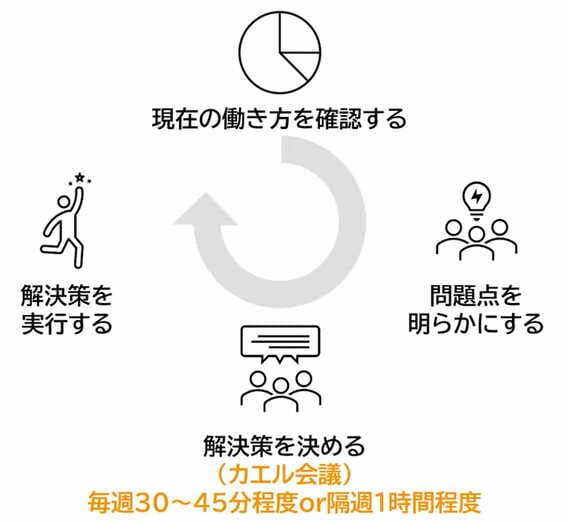

現在の働き方を確認して問題点を共有し、解決策を決めて実行するサイクルを高速で回すことだ。名付けて「カエル会議」。数名の教員をメンバーとし、毎週30~45分程度、または隔週1時間程度の会議を開き、短期間で解決策と実行者を決め、フィードバックをかけていくというもの。「カエル会議を開く間隔を1〜2週間に1回の頻度にすることで取り組みが継続的・効果的になります。職員会議の時間の一部に組み込み、業務時間が増えないようにするのがポイントです」。

(出所:ワーク・ライフバランス提供)

(写真:岡山県教育庁提供)

岡山県の高梁市立高梁小学校では、2017年度、放課後の水泳指導を廃止した。その代わりに、水泳授業を2時間連続授業にする時間割に変更。児童の水泳へのモチベーション向上を狙いとした指導に変えた。ほかにも職場環境の改善としてカフェスペースを設置する、消耗品文具を見える化して陳列するなどして、1人当たりの月間平均残業時間を7カ月で52.3%削減することができた。しかも、市の水泳大会に参加できるタイムを突破した児童が2.5倍に増えたという。