「毎日定時に帰る」さる先生と、残業当たり前の先生の働き方に見る決定的な差 仕事の生産性向上するにはICTの活用が不可欠

(写真:坂本氏提供)

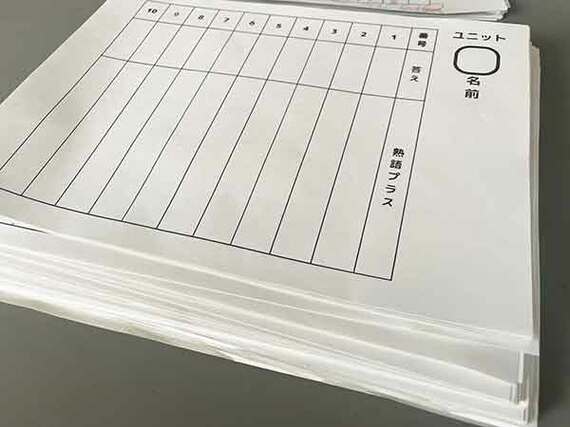

この考え方を学校に置き換えるとアイドルタイムは長期休業中、ピークタイムは学期中となる。やることがすでにわかっている3学期の漢字テストや計算プリントは、冬休み中にすべての回数を人数分刷って用意しておき、学期中はそれらを消化しながら進めていけば新学期早々に残業ということにはならない。そう言うと「休みは休み」「残業の前借りにすぎない」と反論する人もいるが、長期休業中の勤務日だけでも働き方を見直す価値がありそうだ。

さらに学期中も、できるだけ授業中に終わらせることで減る仕事も多い。例えば、作品の掲示は子どもに張ってもらう、テストも見直しを促したうえで終わった子から持ってきてもらって丸つけを終わらせるなどだ。従来の当たり前を変えると当然異論も出るが、「学校を主語にして公立学校としてどこまでみんなができるか、可能性に懸けたい」と話す。

(写真:坂本氏提供)

共同編集や動画共有で校内研究の生産性もアップ

限りあるリソースで校務の生産性を高めるには、やはりICTの活用も外せない。ICT主任を務める今年度は、自身の活用法を見せながら組織全体に波及するよう「校内インフルエンサー」に徹している。

4月に転入してきた教員の紹介は、クイズ作成アプリ「Kahoot!」を使いながら行った。新年度にICTの校内研修を入れる時間のゆとりはないが「あれは何?」「授業で使えるかも」と、ほかの教員が興味を示してくれたらしめたもの。坂本氏はこれを「ステルスICT研修」と呼んでいる。

各学年で1単元取り組むプロジェクト型学習では、単元計画や指導案を「Microsoft Teams」上に置き共同編集ができるようにした。ほかの学年の教員や管理職も閲覧・コメントの書き込みができるため、参考になるうえ、打ち合わせをしなくても指導案は完成する。とくに複数の教員が受け持つ特別支援学級では作業効率がぐんと上がったという。

研究授業後の協議会は対面で開くが、アナログな方法は極力使わない。授業を撮影した動画をデザイン作成アプリ「Canva」に埋め込んでおき会場で再生。コメントは各自がその場で入力して共有する。これで指導案を人数分印刷して配付したり、動画データを移動させる手間が省ける。「便利さを体感してもらい、子どものわくわくするシーンを創出するのがICT活用を進めるコツ。教育の生産性アップはボトムアップで進めたい」という。

(写真:坂本氏提供)

校務がAIで爆速になったら働き方はどうなるか

京都府公立小学校教諭

Teacher Canvassador(Canva認定教育アンバサダー)

1983年生まれ。大学卒業後、大手回転ずしチェーン「くら寿司」に勤務し、店長として全国売り上げ1位を記録。教員を目指し退職後、通信制大学で教員免許を取得。「教育の生産性を上げ、子どもも教師もハッピーに。」を合言葉に日々発信するTwitter「さる@小学校教師」のフォロワーは4万人超。2023年5月Canvaから認定を受けTeacher Canvassadorに就任。著書に『生産性が爆上がり!さる先生の「全部ギガやろう!」』『さる先生の「全部やろうはバカやろう」』(ともに学陽書房)などがある

(写真:坂本氏提供)