現場を支える「脂の乗った」ミドルリーダーたちが疲弊、離職する学校の深刻 五木田洋平「ポリシーメイキング」を勧める理由

ポリシーメイキングで思い出すのは、コロナ禍でICTを導入して教員や子ども、保護者と対話してからオンライン授業を開始した時のことだ。教員も子どもも、保護者もみんな不安だった。だからオンライン授業で目指すことをロードマップで示し、全員で話し合ったのだ。

大切なのは対話して「共通点」を見いだすことである。不安や不満が出たからといってクレームだと悲観しなくてもいい。そういう声があることを意識しながら結果を出していく。結果とはもちろん、子ども一人ひとりを成長させることだ。子どもが成長することは、教員と保護者の共通の目的のはず。共通の目的を達成すれば味方になってくれる保護者も多いだろう。

一方、学校現場でポリシーメイキングを行う場合は、管理職と話す時間を設定することから始めるとよい。立場が上で、普段話し慣れない人と話すことに躊躇される方もいると思う。そういうときは「水曜日の放課後、お互い会議が入っていないので、30分ほど校長の考えを聞きたいのでお時間をいただけますか?」といった声がけができれば十分だ。

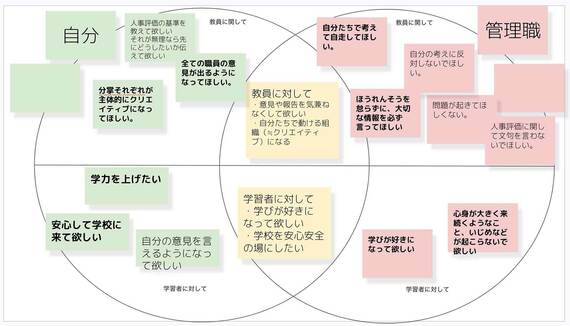

大切なのは、お互いの考えをただ言い合うだけの時間をつくることで、答えを出すのが目的ではないということ。お互い過度なプレッシャーがない状態で30分〜1時間、ゆっくり話せるといい。話すのが苦手という人は、下記のような図を使ってもいい。左側には自分の考えを、右側には管理職の考えを書いていく。真ん中には共通する考えを書く。

管理職と話すのは決定権を持っている人の考えを知ることと、決定権を持つ人に自分の考えを知ってもらうことが目的だ。対話の中で共通点を見つけることができれば、お互い共通の目的のために働いているという気持ちになれる。保護者と同様、共通の目的を達成すれば、立場が違っても味方になることができる。

画像を拡大

こうしたポリシーメイキングを始めるにしても、まずは「よはく」が必要だろう。日本の教員は働きすぎだし、とくにミドルリーダーの多忙さは尋常ではない。「よはく」をつくるには、子どもの成長に関わらない業務からなくしていくのが基本だ。

ポリシーメイキングを通じてお互いの「共通点」

学校組織を変えるには、「よはく」と対話が土壌となる。どんな努力をしても変わらない学校があるかもしれない。そんな時は、この言葉を思い出してほしい。あるボクシング漫画の名コーチいわく「努力した者がすべて報われるとは限らん。 しかし! 成功した者は皆すべからく努力しておる」。

こと組織に関しては「対話をしたものがすべて報われるとは限らん。しかし! 組織を変えたものは皆すべからく対話しておる」なのである。ますます教育の重要性は高まっていく世の中だ。子どもたちのためにも、教員のためにも、「よはく」と対話に満ちた学校が増えることを願っている。

(注記のない写真:jessie / PIXTA)

執筆:HILLOCK(ヒロック)初等部 カリキュラムディレクター 五木田洋平

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら