現場を支える「脂の乗った」ミドルリーダーたちが疲弊、離職する学校の深刻 五木田洋平「ポリシーメイキング」を勧める理由

僕は成功よりも、成長のほうが心が躍る。教員を志したのも、子どもの成長に携わること、可能性を広げることにロマンを感じたからだ。

可能性を広げること、それ自体を人間は求めていると思う。自分が変化して成長を実感するとき、充足感を得られる。子どもの可能性を引き出すことが当たり前の学校であれば、子どもたちの成長を共に喜び合える。ヒロックはそんな学校でありたい。「○○より勉強ができる、できない」の比較には、この充足感はない。

これらは僕個人の感覚だけでもないように思う。この文章を読んでくれている人も同じ気持ちではないだろうか。お金だけ、安定だけを目指して教員をやるのであれば、世の中にはもっとお金を稼げる仕事も、もっと安定している仕事もある。子どもの成長に携わりたかったのではないか。

そもそも、これだけ忙しい学校現場、心身のバランスを崩す人が多い業界が安定しているとはまったく思えない......教員を安定した職業という人はどこを見て安定していると考えているんだろう、と昔から疑問に思っている。だから僕は子どもだけでなく、先生を取り巻く学校の問題に強い関心を向けている。

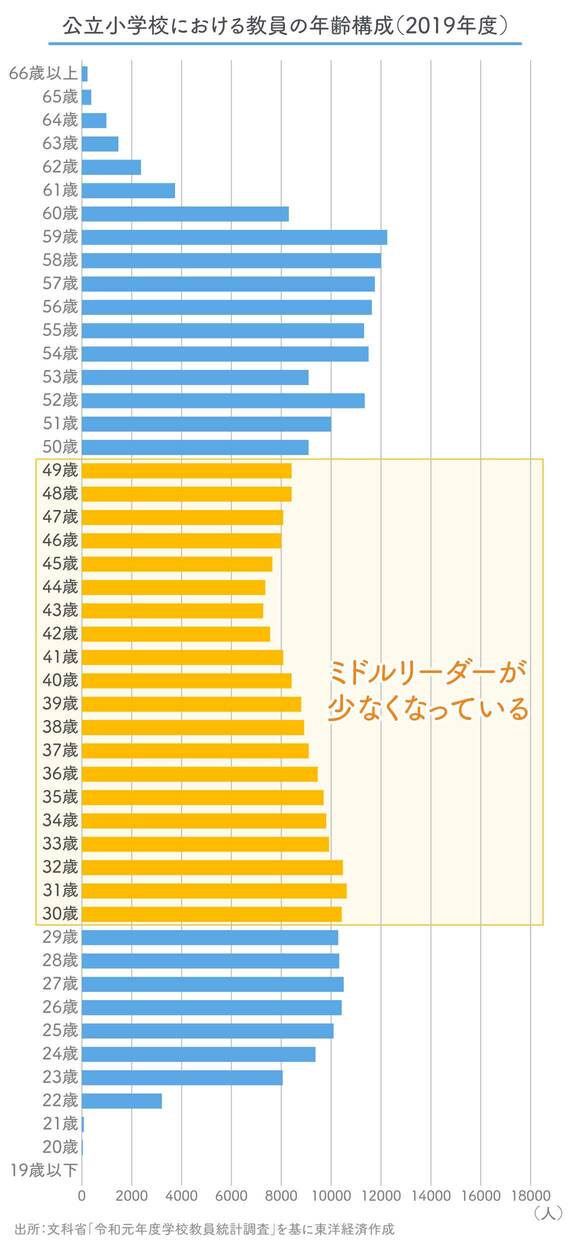

学校現場からミドルリーダーが少なくなっている

現在、教育を取り巻く問題はさまざまだ。「塾依存度の高さ」「大量の宿題やテスト」「個性を尊重しない教育」「教育現場の人材不足」「教育格差」「モンスターペアレンツ」などなど。

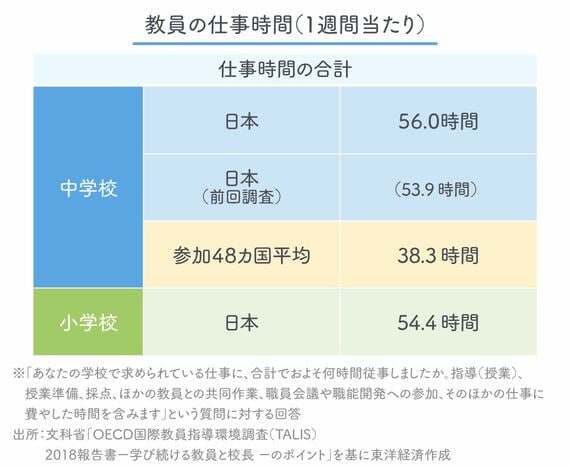

その中でも、日本の教職員の多忙さは世界でもダントツの1位、という問題からは目を背けることができない。「OECD(経済協力開発機構)国際教員指導環境調査(TALIS)2018報告書」によると、日本の教員の1週間当たりの仕事時間は中学校で56.0時間、小学校では54.4時間と、どちらも参加国中いちばん多い。

僕が知る主任級の多くは複数の主任級……教務主任、指導部主任、ICT主任、特別支援級の主任、各教科の主任、学年主任などを兼任している。かくいう自分も私立小学校に勤務していた時は、学年主任とICT主任、年によっては入試主任や国語や算数の主任を兼任していたことがあった。

一般的に仕事が上手になって「脂の乗った」ミドルリーダーたちは、ただでさえ多忙な学校組織の中で複数の主任業を兼任している。中には心身ともに悲鳴を上げている教員もいる。その影響なのか、学校現場からミドルリーダーといわれる層が少なくなっている。僕の体感としてもミドルリーダーが現場から減っているし、SNSで教職を辞した先生もよく目にする。

こうしたミドルリーダーに煩雑な業務が集中し続けることを早急に解決しなければならない。それは若手教員のメンターがいなくなるという別の問題も引き起こすからだ。若手教員の目の前にいるミドルリーダーが、多忙で目に希望の光を宿していなかったらどうだろう。本来のパフォーマンスが出せないのはもちろん、ミドルリーダーだけでなく若手教員の離職にもつながりかねない。

こんな状況が続けば、学校全体で新人教員を育成するどころか、「たまたま体力があった」「ミスをしない(挑戦をしない)」「職員室の立ち回りがうまい」新人だけが生き残る。つまり、新人教員は「育成」ではなく、「選抜」の対象なのである。

ポリシーメイキングが「学校組織を変える」第一歩?!

そんな教育現場で育てられる子どもたちに希望はあるのか――。教育の現場はもっともっと希望にあふれるべきだ。それと真逆のことが起きている現状にメスを入れるにはどうしたらよいのか。1つ紹介したいのが「ポリシーメイキング」という考え方だ。

ポリシーメイキングとは、組織がどんな方向に進んでいくべきなのかを考え、メンバー間で納得するプロセスのことだ。ポリシーとは「原則や方針」を意味する。また「自分のポリシーは子どもの『したい』を尊重することだ」といったような信条も範疇に入る。どちらにせよ、組織のメンバーが「立ち戻るべき考え」と定義していいだろう。

ポリシーメイキングを作り上げるプロセスは「何を大切にするか」という視点だけでなく、「なぜ大切にするか」というお互いの価値観を可視化する作業でもある。