専門家が指摘「学校のSNS炎上」でやってはいけない対応とやるべき準備とは 翌年の入学者数が3分の1に落ち込んだ例も

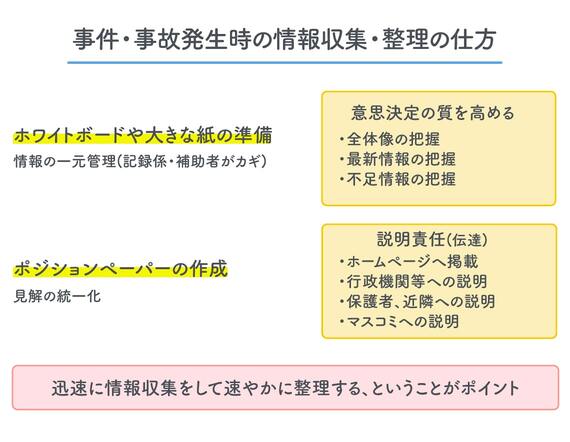

情報を集めた後は、それらを速やかに整理する必要がある。仮にテレビなどで大々的に取り上げられた場合は、翌日の児童・生徒の登校はどうするか、週末の野球部の試合には出場するのか、など意思決定すべきことが山ほど出てくる。宮下氏によれば、ホワイトボードなどにすべての情報を書き出して一元管理し、全体を把握しながらタスクを洗い出すことで判断の質が高まるという。

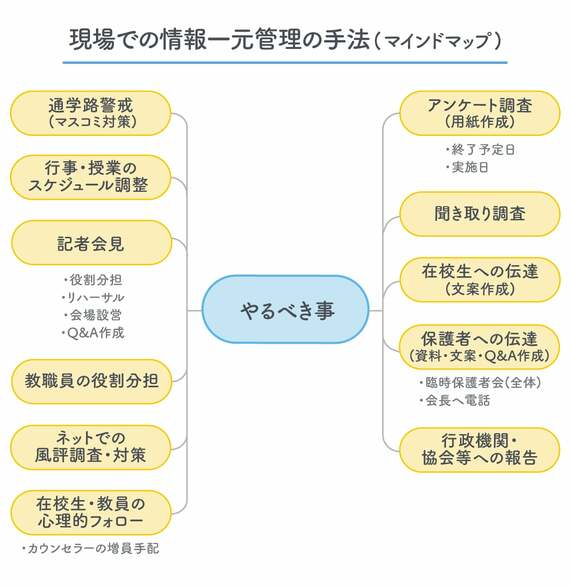

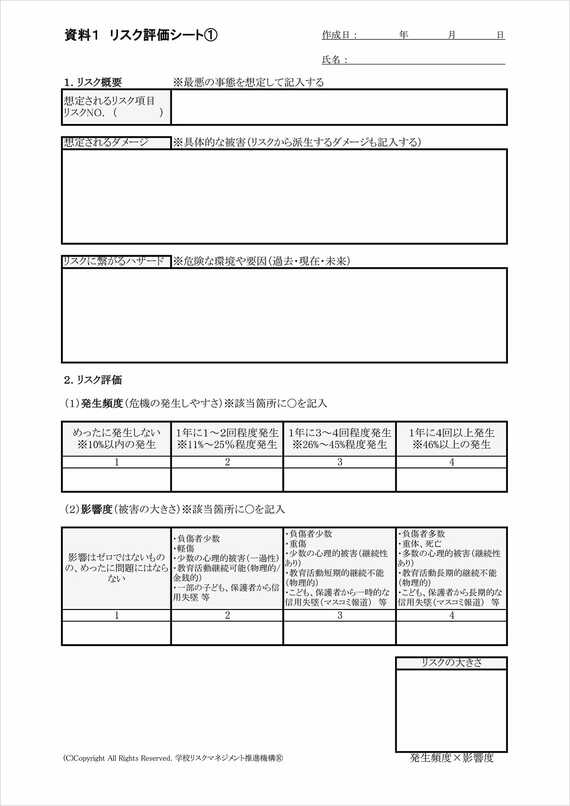

次に、洗い出したタスクの延長線上に考えられるリスクを想定していく。例えば、生徒に向けて事情説明をするというタスクの延長には、A君のメンタルヘルス不調というリスクや、保護者に不正確に伝わるというリスクがある。この場合、A君のケアや保護者会の実施という新たなタスクが見えてくる。

ここで宮下氏が推奨するのが、マインドマップの作成だ。考えうるリスクに対して、そのリスクが顕在化しないための対策と、顕在化したときの影響を最小限にとどめるための対策との2つを考えながらどんどん書き込み、新たなタスクについては実施の期限を決めていく。

「リスクを測る際は、まず児童・生徒の心理状態を第一に考えてください。子どもたちの人間関係を考慮していくと、誰のメンタルケアを優先するべきかが見えてきます。混乱の中でも的確に動けるよう、事前に想定リスクを洗い出しておくと安心です」

炎上時の学校の誠実な対応は、最終的に児童・生徒の心身や生活を守ることにつながる。それぞれの局面で適切な判断をするには、やはり平時の準備が必要だろう。一方で、人手不足の学校現場ではこうした準備が困難であることや、有事の際も人手不足のために不適切な対応になってしまうケースがあるのも事実だ。必要に応じて外部の力も借りつつ、「想定内」の事象を1つでも増やそうという意識が、学校の未来の命運を分けそうだ。

(文:高橋秀和、注記のない写真:Fast&Slow / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら