男子にも学年にも影響、高学年「女子」が学級安定のキーパーソンになる訳 関係構築に重要な「受け入れてもらえる安心感」

「あまりそのせいにはしたくありませんが、やはり高学年は思春期にさしかかる繊細な年頃でもある。女子児童はこちらのことをよく見ていますし、頭ごなしに管理・統率しようとすれば、うまくいかないのは当然だと思います」

※出所:国際NGOプラン・インターナショナル「ガールズ・リーダーシップ・レポート2023~女の子および若年女性がリーダーになるための政策提言書」

教員への不信感が、子ども同士の関係性をもこじれさせる

古舘氏は「女の子と教員は、一度関係がこじれると取り返すのは難しい」と言う。教員と女子児童の関係がうまくつくれないとき、教員に反感を抱く女子は「だるいよね」「めんどくない?」「まじキモいんだけど」などといった言葉で、その不穏な感情をじわじわと周囲に広げていく。ひどいときには授業が成り立たなくなり、学級崩壊にもつながるおそれがある。子どもたちの密な関係性やコミュニケーション力が悪いほうに発揮されてしまうわけだが、なぜそうなってしまうのだろうか。古舘氏はその理由を「子どもが自信を持てていないから」だと推測する。

「ありのままでいいよと言っていても、実際の子どもたちはテストの点数などでつねに他者と比較されています。高学年にもなれば、子どもたち自身も『序列』を意識しており、これまでの経験から諦めを抱いていることも多い。子どもたちの自己肯定感が育っていないのは、教員にとっての課題でもあると思います」

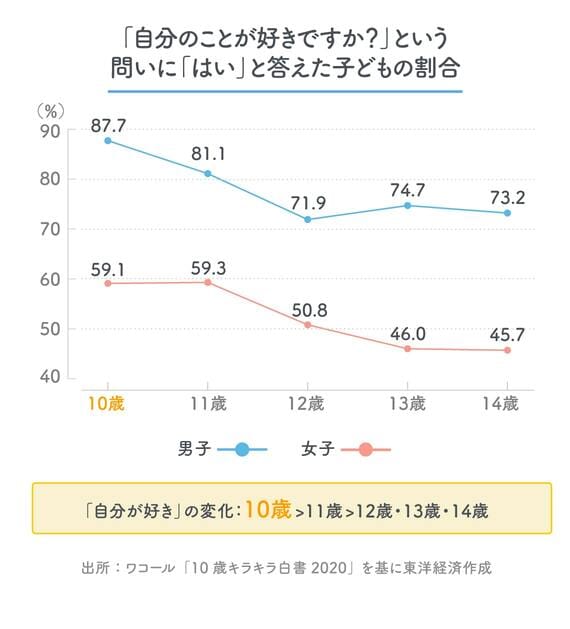

2020年発表の下記調査では、古舘氏の言葉を裏付ける結果も出ている。目白大学の小野寺敦子教授監修による調査によると、同じ年齢でも女の子の自己肯定感は男の子よりも低い。12歳での下がり幅も気になる点だ(グラフ参照)。

自信を持てず、安心できる居場所がないと感じる子どもたちは、例えば女子トイレに集まる。古舘氏は「いちばん手っ取り早く居場所を手に入れる方法は教員とつながること」だと言うが、彼女たちはそうしない。よくない結束ができてしまった後では、その「教員とつながる」などの選択肢を取ろうとする子どもを仲間外れにするなど、攻撃的な態度を取ることもある。教員への反感や不信感が、女の子同士、子ども同士の関係性もこじれさせていくのだ。

こうしたリスクの芽を摘むために、古舘氏は「先手を打つ」ことを心がけている。教育実践研究家・菊池省三氏の手法である「成長ノート」もその1つだ。

「子どもたちにテーマを与えて作文を書かせるというもので、最初は『先生に聞いてみたいこと』を書かせます。周囲と教員への評価を共有する前に書かせることがポイントです」

すべての子どもにいえることだが、とくに高学年女子には「教員が自分を受け入れてくれるという安心感」を抱かせることが大きな意味を持つようだ。古舘氏の過去の教え子で、面と向かうとあまりいい反応をしないが、ノート上ではいいやり取りができていた女子児童がいた。その中で信頼関係が築けていたのか、何年か経ってから「あのときは先生の言っていたことがわからなかったが、今ならわかる」という感謝の手紙が届いたこともあったという。

また、問題行動のある女子児童に対しては「去年までの自分はどうだった?」とストレートに先手を打ち、自らの過去を振り返らせることもある。

「指導を数打つのではなく、タイミングを見極めて指導を行うことを心がけています。何度も繰り返すとその意味が薄れ、『しつこい』『うざい』につながってしまう。一度しっかりと話をさせたら、『正直に話せるところがいいね、ありがとう』と褒めることも忘れません」