独自ファンドに手応え、鎌倉市教育長・岩岡寛人が「社会との連携」で得た成果 「個性」や「学習特性」を重視した不登校支援も

「教師1人でクラス全員の興味・関心に丁寧に伴走するのは困難なので、これまでは何か1つテーマを選んでみんなで取り組む形が多かった。しかし、外部とのコラボレーションにより、南ベトナム出身の難民の方を招いたり、フードロスに取り組む地元のカフェの方に探究の伴走をしていただいたりと、子どもたちの興味・関心に合わせた学びができたのです」

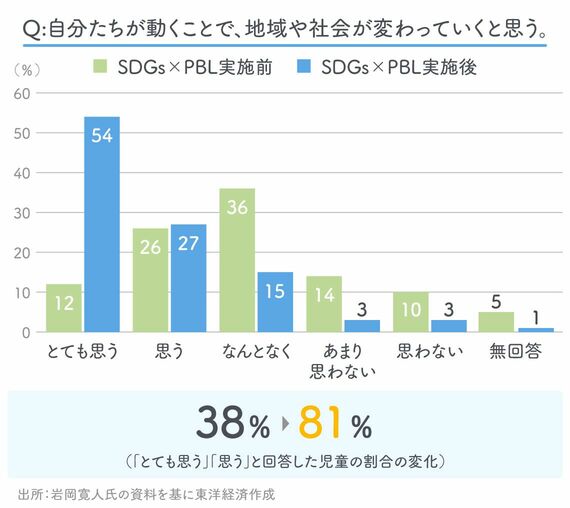

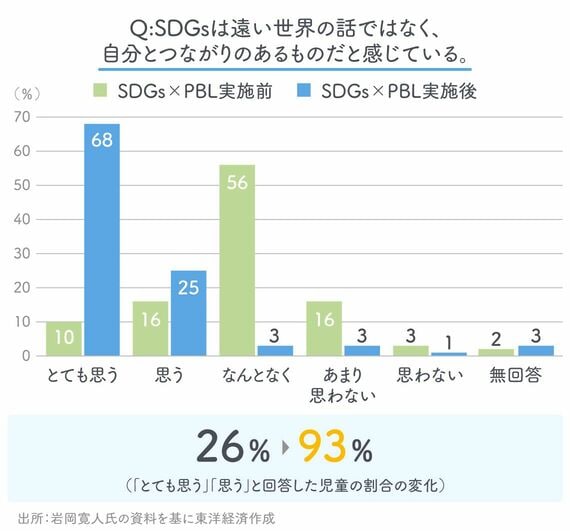

この探究学習に取り組んだ児童たちの、1年後の変化が興味深い。授業実施の前後で「自分たちが動くことで、地域や社会が変わっていくと思う」という質問に対し、「とても思う」「思う」と回答した児童が38%から81%に増加。「SDGsは遠い世界の話ではなく、自分とつながりのあるものだと感じている」という質問も、「とても思う」「思う」と回答した児童が26%から93%に増えたのだ。

「通常なら、こうした教育活動を学校単独でやるには何年も研修が必要ですし、予算執行にも時間がかかります。しかしこの仕組みなら、年度内に教育活動を始められるのです。ケース・バイ・ケースですが、一単元の伴走程度なら、学校の申請から1週間で実現が可能。長期の活動でも1~2カ月でスタートできます。社会のゴールがどんどん変わる中、『今やるべきだ』と思ったことをスピーディーに実現できるこの仕組みは、日本の教育のゲームチェンジにつながるかもしれません。一緒に取り組む自治体を増やし、全国展開できないかなと考えています」

25年開校予定の不登校特例校でも「ULTLA」を活用

もう1つ、鎌倉市の特徴的な取り組みが、SPACEと連携した「かまくらULTLAプログラム」だ。不登校、あるいは学校を休みがちな小4から中3までを対象とした3日間の探究プログラムで、児童生徒は親元から離れ、地域特性を生かしたアクティビティーに取り組む。

(写真:鎌倉市教育委員会提供)

「Uniqueness Liberation Through Learning optimization and Assessment(学びの最適化とアセスメントを通じた個性の解放)」から名付けたこのプログラムについて岩岡氏は、「子どもたちの学びの特性を花開かせる探究プログラム」と言い、説明する。

「私は学習の個性化が重要だと考えていますが、子どもたちは自分の個性や特性に合った学び方をしてよいことも教えられていないし、その方法も知りません。また、そういった特性や興味・関心と学校特有の環境が合わない子は、どの場面でもきっと学校がつらいんですよね。適応指導教室やオンライン学習支援も大切ですが、学校特有の環境を取り出して渡されているだけと感じる子もいると思うので、個性や特性を発揮させてあげる働きかけも必要だと考えました」