「うんこお金ドリル」作成担当者語る、家庭・学校で「金融リテラシー」育てる方法 元金融庁教育担当が薦めるゲームや家庭内企業

「日本では比較的、子どもにお金の心配をさせたくないと思う家庭が多い気がします。例えば高校生にも、大学進学にどれくらいかかるか伝えることは少ないでしょう。でも、もし自分の進学に必要な額を知れば、もっと一生懸命勉強するかもしれないし、親への感謝も高まるかもしれない。家庭でも身近なところから積極的にお金の話をして、お金がどう使われどう回っていくのかを知ることが、社会の仕組みを知ることにもなるのです」

家庭の金融教育の一歩ともいえるのがお小遣いだろう。毎月数百円~数千円の定額を渡す、あるいはお手伝いの対価として渡すなどのやり方があるが、これはどちらも一長一短で、結局は家庭ごとの価値観に基づくので問題ないと塚本氏は語る。また、塚本氏が効果的だと言うのが「家庭内起業」だ。米国のレモネードとは異なり、子どもは家族内で店を開いたりサービスを提供したりする。

「ほかにも、小学生だけでやり取りするキッズフリマも注目されています。値付けや値段交渉、利益についても学べるため、家庭内企業と合わせて効果的な方法といえるでしょう」

株式投資や資産形成の勉強にお薦めのツールを紹介

一方で、一般的に「金融教育」と聞いて連想される株式投資や資産形成はいつ頃から教えればよいのか。

「中学生ごろから触れるとよいでしょう。ただし、あくまで経済の仕組みを学ぶことに重点を置きます。高校生になったら、『株式投資とは?』『投資信託とは?』といった個別の知識を身に付けていきます。とはいえ、社会人になって本格的に始めるまでの準備程度で問題ありません。若いときはむしろ英語やプログラミングなどの自己投資を優先してほしいです」

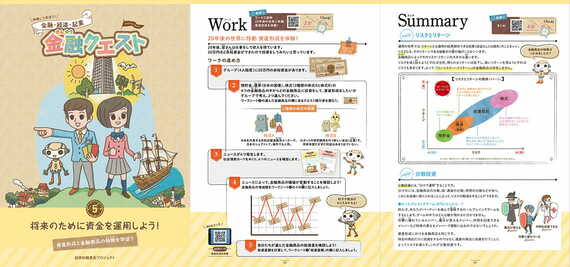

もし実践的な勉強をしたいときは、株式投資なら月々100円からできるつみたてNISA、資産形成の擬似体験なら証券知識普及プロジェクトの体験型教材である「金融クエスト」(学校の授業での利用を前提に、教員にのみ無償提供)や、日本経済新聞社グループの情報企業QUICKの「資産形成王」(現在は要望のある学校向けに「特別授業」として展開)。あるいは、株式投資のデモトレードツールを使うのがお勧めだという。

(画像:日本証券業協会提供)

(画像:QUICK提供)

「株式投資の勉強においては、値動きそのものを見るよりも、実はそれぞれの企業がどんなものを作って、どうやって収益を上げているのか知るほうが役に立ちます。例えば、米国著名起業家のイーロン・マスクはどのような考えでビジネスを行っているのか、それがどのように世の中のためになっているのか、など企業を通して社会を見ることも大事なのです」