「ランドセル通学」が家計と子どもの心身に負担を与えるこれだけの理由 置き勉を認め、無償配布なら選択肢を残すべき

一方で、実際にランドセルの購入費が大きな負担となっている家庭があるのも事実。それに対して福嶋氏は、より適切な補助があるはずだと語る。

「自治体の予算には限りがあります。ランドセルを一律に無償配布するより、まず学校が『通学かばんは自由』と明言したうえで、経済的に困窮している家庭には別途、教育費を補助したほうがよいのではないでしょうか。どうしても一律で無償にするなら、選択の自由があるランドセルではなく、基本的人権を保障する給食を対象にしたほうが納得感があります」

「ランドセルでなければならない」の呪縛

保護者からの反発を受けて、一部の自治体はランドセルの無償配布から「購入費の助成」に切り替えた。

「購入費の助成も、その対象がランドセルに限定されてしまえば『ランドセル文化』の助長につながります。『ランドセルをやめるべきだ』と言いたいわけではありませんが、ほとんどの人が無条件に『ランドセルでなければならない』と思い込んでいる現状は考え直してもよいと思うのです」

こうした議論でよくあるのが、「ランドセル以外のかばんだと、目立っていじめられたり、仲間外れにされるのでは」という懸念だ。

「なぜ、ランドセルを背負っていないと変な目で見られるのか。それこそ、多くの大人が『ランドセルでなければ』という意識の下、子どもにもそれを強要しているからですよね。ランドセル文化をつくり上げているのは子どもたちではありません。保護者をはじめ、子どもを取り巻く地域や社会の全員が、自分自身を当事者だと捉える必要があります。

自治体によっては、ランドセルとは見た目が異なる、軽くて使いやすい安価なかばんが普及しているケースもあります。子どもの成長や好みの変化に合わせて、その時々でベストなかばんを選んでいくのもよいでしょう。実際に多くの学校が、ランドセルが小さくなった児童にほかのかばんの使用を認めています。学校側も、こうした対応を児童ごとに判断するのではなく、ホームページなどで『ランドセル以外での通学を認めています』と大々的に公言すれば、先生はもちろん保護者も子どもも楽になるのではないでしょうか」

「ランドセル症候群」で子どもの心身に不調が生じる

近年では、「ランドセル症候群」というワードも注目されている。ランドセル症候群による弊害を提唱した、たかの整形外科 院長の高野勇人氏は、その概要について「体に合わないサイズの重い荷物を背負うことで現れる心身の不調を指します」と語る。

医療社団法人恵光会たかの整形外科 院長

(写真:東洋経済撮影)

具体的な症状には、肩こりや腰痛、メンタルの不調などがあるようだが、メーカーの企業努力でランドセルの軽量化が進む中で、なぜ依然としてランドセル症候群が注目されているのか。

「学習指導要領の改訂もあり、2005(平成17)年度に4857ページだった小学校の教科書は、2020(令和2)年度には8520ページと大幅に増えています(※2)。さらに近年はタブレットや水筒なども加わっており、ランドセル自体は軽量化しても荷物の総重量が増えているのです。

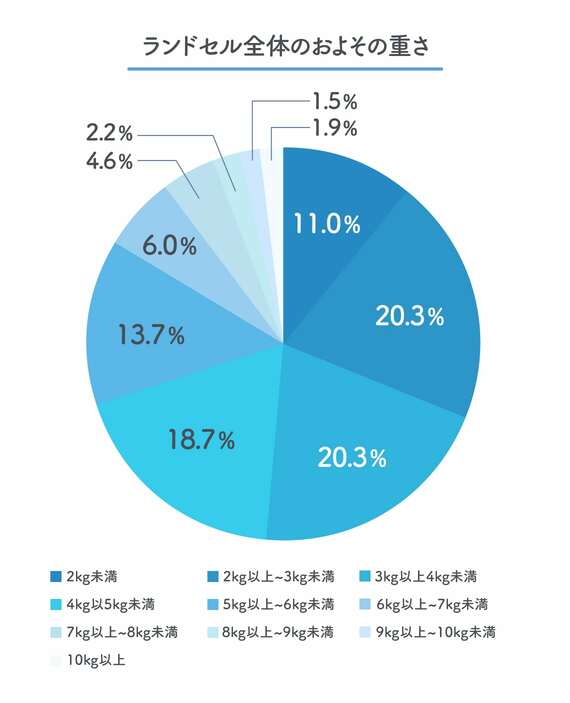

米国小児学会によれば、子どもが背負う荷物の重さは体重の15%以下が望ましいとされています。これは、日本の小学1〜3年生の体重で考えると3~3.75キログラム以下。しかし、全国の小学1〜3年生1200名に調査したところ、中身を含めたランドセルの重さの平均は4.28キログラムであることがわかりました(※3)」

※2一般社団法人教科書協会「令和4年度 2022教科書発行の現状と課題」