全国初の「不登校特例校」夜間学校がなぜ香川県の三豊市高瀬中に誕生したのか 「首長はどうかハンコを」教員が懇願する背景は

「入学前は、1カ月間の体験入級で様子を見ることになっています。入学した生徒も1週間に3~4日は通えるようになり、無事、正式な入学が決まりました。現在までに、ほかにも2名の学齢期の生徒が体験入級をしています。私に言わせれば、体験入級も保守的な大人の都合にすぎないと思いますが、それでも少しずつ前進しています」

夜間中学はただ読み書き計算を学ぶ場ではなく、社会性や集団性を身に付ける場でもある。夜間中学に通う生徒は口をそろえて、「修学旅行に行ってみたかった」「運動会や学級活動をしてみたかった」と話すそうだ。城之内氏は、夜間学校は失われた心や埋まらなかった思い出を取り戻す、いわば人間の尊厳を取り戻す場所なのだと語る。

「現在不登校生は約24万人いるといわれますが、1年前には約19万人でした。今、都会や地方を問わず、全国で急速に不登校生が増加しているのです。今後形式的な卒業者を出さないためにも、不登校生を受け入れる場の役割は大きい。夜間中学でなくても、フリースクールや、究極的には早朝学校や深夜学校でもよいと思います。とにかく、不登校生をたらい回しにしない社会になってほしいんです」

行政が動かないと始まらない、各首長はハンコを押して

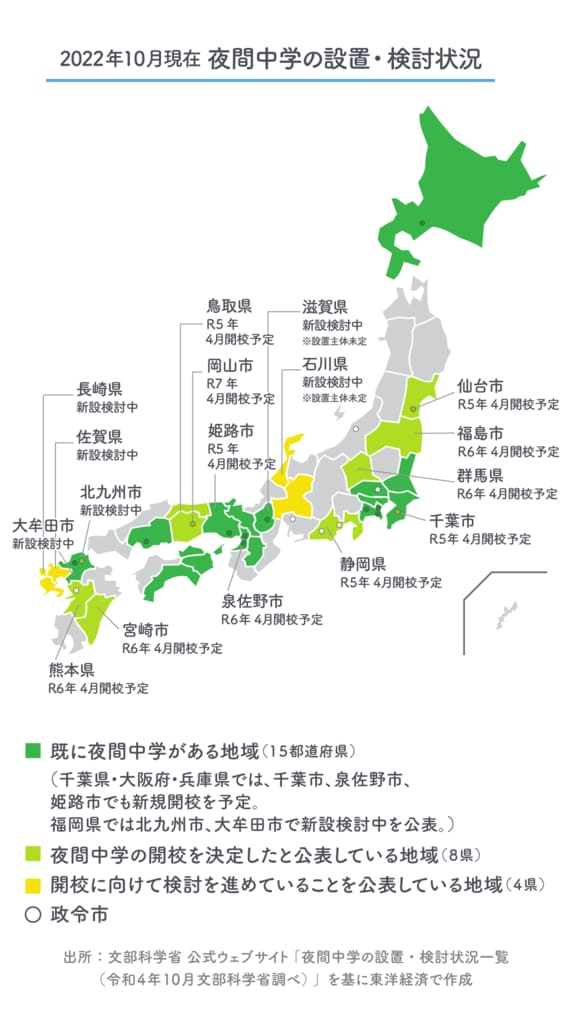

前述の2017年に城之内氏が始めた「岡山自主夜間中学校」は、現在生徒数320名、スタッフは300名を超える日本最大規模の夜間中学に成長した。そして約2年後から、城之内氏はついに岡山県で新たに立ち上がる公立夜間中学に携わる。

「インターネットやSNSの普及とともに、子どもたちが抱える問題は大人から見えにくくなりました。水面下で行われるいじめに加え、例えば起立性調節障害や発達障害などさまざまな身体的事情も顕在化しており、生徒への対応は年々難しくなっています。教員がいくら希死念慮のある生徒の命を救ったとしても、それが報道されることはありません。しかし、現場はものすごく頑張っているのです。今、先生は生徒と関わるだけでなくさまざまな業務を担うようになり、忙しさに悲鳴を上げています。こうして全力で頑張っていてもなお、すべてに対応することはできません。ここで、夜間中学という受け皿が必要なのです」

最後に城之内氏は、今後の夜間中学のあり方について、「教員養成の段階で夜間中学に触れる機会を設けてほしい」と語る。教育課程で、例えば教育心理学とともに基礎教育の保障について扱ったり、研修において夜間中学でも通用する共感力や対応力の強化をしたりすることが大事だそうだ。

「学ぶことは生きることです。学習権の保障は、生存権や幸福追求権の保障にも通ずることですが、まず行政が動いてくれなければ、民間が介入して保障することはできません。誰一人置き去りにしない教育の実現には、とにかく行政の力が大きいのです。計算ができない人、漢字が読めない人が日本に多くいることは事実です。しかし、それを公教育の失敗と捉えて目をそらしていても何も変わりません。『誰かがいつかやる』ではなく、今、みんなでやりましょうよ。行政の力で私たちを後押ししてほしい。そして各首長はどうか、そのハンコを押す英断を下してください」(城之内氏)

(文:國貞文隆、写真:城之内氏提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら