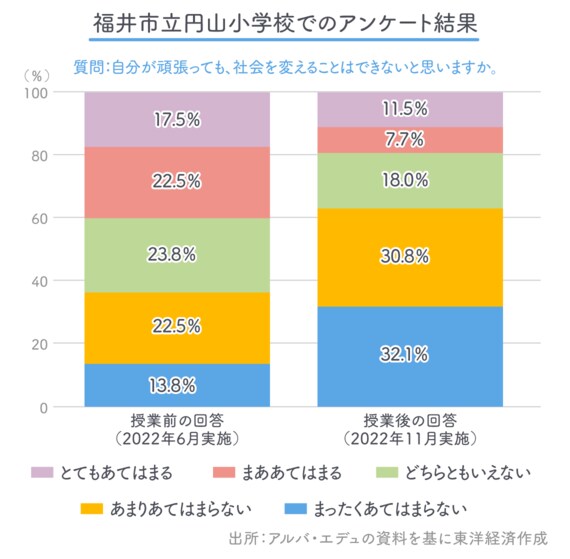

学力や自己効力感が向上?「話す力」を育むプレゼン授業が導入校を増やす訳 1都11市区町が導入、教員研修もセットで提供

そのほか、全国の導入校から「話せなかった子が手を挙げた」「大きな声を出せるようになった」などの教員の声、「話すことが楽しい」「将来や自分について考えが深まった」といった子どもたちの声が寄せられている。中には、プログラムを通じて自身の興味を深めたことで進路が決まった子、英検受験料の値下げを求めて3万5000人以上の署名を集めた子など、大きなアクションへとつながったケースもあるという。

現場の環境を変えるため「授業と教員研修」をセットで提供

依頼内容にもよるが、基本的にプログラムは、全3回の教員研修と、児童生徒を対象とした全2回の授業をセットで提供する。竹内氏はその理由について次のように説明する。

「活動を始めて気づいたのですが、この国には発言をすることに関して安心・安全な環境がないんです。しかし、クラスも学校も企業も、日本全体にそういう文化や空気がある限り、強い自己主張などできません。誰もが社会で変化を起こせることを教員や子どもたちに伝えるためには、教育現場の環境を変えることが重要だと考え、教員研修もセットにしています」

だから教員研修では、ファシリテーション能力の向上を軸にしながら、自己開示できる心理的安全性の高い環境づくりの重要性について言及する。「実際にプログラム導入後、クラスの中心人物である生徒が過去にいじめられていた経験を告白したことで、より生徒たちの仲が深まったという学校もあります」と竹内氏は話す。

また、「当たり前」を見直す機会にしてもらうことも意識している。例えば、作文の音読がプレゼンではないこと、学校でよく行う新聞作りのイメージで文字量の多いプレゼン資料を作ってはいけないことなど、やり方を変える必要のあるポイントを伝えていく。

児童生徒への授業も心理的安全性の向上を大切にしながら、「言いたいことを見つけて問いを立てながら、より深めて人に伝える。そこに重きを置いています」と竹内氏は話す。

埼玉県さいたま市立西原小学校校長の橋本大輔氏は、「授業だけでなく教員研修もセットである点が非常に魅力的。また、いわゆるプレゼンスキルにとどまらないプログラムなので、子どもたちに自信がつくことが期待できます」と語る。

具体的には、どのような内容なのか。2022年12月、西原小6年2組で行われた1回目の授業を見学した。

まず竹内氏は最初に、「世界の子どもの予防接種の接種率は?」などのクイズを複数出題。児童たちは競うように手を挙げ、回答していた。竹内氏はクイズの内容を例に、世の中には昔よりも状況が改善されている事例がたくさんあること、そしてそれは解決策を提案した言い出しっぺがいたからだということを説明し、「発信することで世界を変えることができる、つまり話す力が大切」だというメッセージを打ち出した。

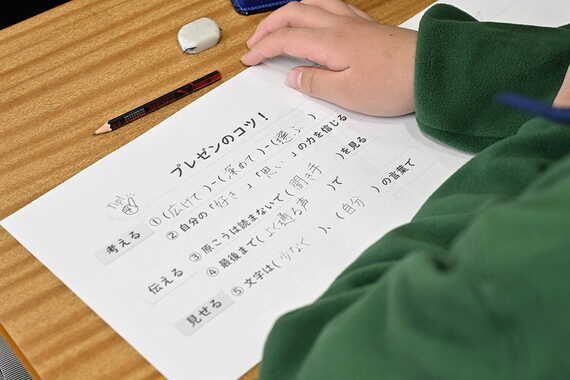

そのうえで、「考える・伝える・見せる」というプレゼンのコツを伝授。例えば「見せる」については、「知識を広げるだけならAIでもできる。コピー・アンド・ペーストせずに自分の力で考え、自分の言葉を使うことが大切」とアドバイスする。

「伝える」で大切なのは、原稿を読まずに聞き手を見ながら相手がわかるように話すことだと説明。そのためにはよく通る“自分のいい声”を見つけることも重要だとし、みんなで発声練習を行った。

そして「考える」は、「広げて、深めて、選ぶ」「自分の『好き』『思い』の力を信じる」ことがポイントであり、この「考える」ことこそが最も重要であると竹内氏は強調。実際に体験するため、児童たちはペアになり、1つの県について知っていることを3つ挙げる(=広げる)、行ってみたい県とその理由を述べる(=深める)などのワークも行った。

後半はいよいよプレゼン体験だ。自分の好きなことを書き出したマインドマップを基に、好きになったきっかけ、理由、今後どうしたいかなどをペアでインタビューし合って深め、プレゼンまで実施。多くの児童が紙を見ずに自分の言葉で話しているのが印象的だった。