今、子どもが「ディベート教育」を学ぶべき理由 「⽴論グランプリ2020」、トップ校の熱い戦い

論理的思考を養う、ディベートと“立論”

今回の「立論グランプリ」は、全国の中学校・高等学校から中学の部は計29校、高校の部では計31校が参加し、立論原稿による予選を経て、上位5校(中学の部は同点が2校あり計6校)が決勝に進出。それぞれ「救急車利用の有料化」(中学の部)、「首相公選制」(高校の部)の是非をテーマに自分たちで構築した“立論”を発表し合った。

競技におけるディベートとは、1つの論題について、肯定側と否定側に分かれて決められたルールに基づいて議論を戦わせ、第三者の審判によって勝敗を争うものだ。“立論”とは、そのディベートの一部である。“立論”は、主張したい論について引用を用いて、いかに筋道の通った議論を組み立てられたかを競う。

審査は「分析」「理由付け」「証拠資料」「構成」、決勝ではこれらに「表現」を加えた5つの観点から評価され、参加した生徒たちは入念な準備を重ね、論理的思考をもとに、それぞれのテーマの是非について“立論”を競い合った。

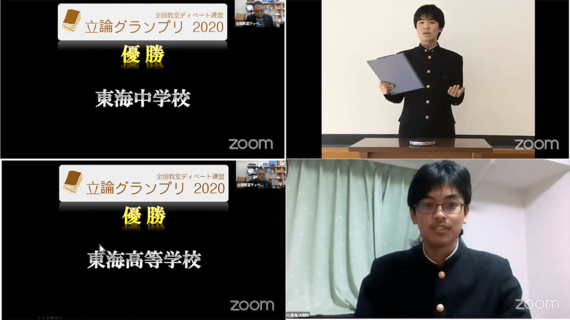

厳正な審査の結果、今大会の1位は中学・高校の部ともに名古屋の東海中学校、東海高等学校がそれぞれ勝ち取った。中学の部では2位に渋谷教育学園幕張中学校、3位に南山中学校女子部。高校の部では2位に鎌倉学園高等学校、3位に開成高等学校が入賞した。今大会についてNPO法人全国教室ディベート連盟理事長の藤川大祐氏は次のように総評した。

「今は不確かな社会だからこそ、自分とは異なる立場の人の意見を聞き、議論を重ねることで、問題解決のためによりよい答えを探していくことが不可欠です。そのためにも、今回の大会を通じて相手の考えを知る重要性をぜひ感じてほしいと思っています」

藤川氏が言うように現在、日本の学校教育においても「知識の活用」「言語能力」「問題解決能力」が求められるようになり、国語、社会科、総合的な学習の時間などでディベートに関する内容が取り上げられるようになっている。ディベートの技術と発想は、変化の激しいこれからの社会を生きていくための不可欠な素養といえるだろう。