Twitter教員アカ座談会、「長時間働くのがよい先生」解けない呪縛に危機感 「学校現場のリアル」ブラックな実態が明らかに

――教員の仕事はどうしたら減らせるのでしょうか。

合法先生 国からは「学校以外が担うべき業務」「必ずしも教師が担う必要のない業務」なども示されています。生徒の校外での行動への対応は「学校以外が担うべき業務」。それなのに学校の外で生徒が問題を起こすと、学校に「何とかしてくれ」と連絡が来ます。本来は保護者や警察に連絡すべきものも多い。学校も指導はしますが、すべて学校任せにするのは違うということをわかってほしいですね。

真由子 教員の増員が難しいなら、教師の本分である授業や学級経営に集中できるように、あえて教師がやらなくてもよい仕事をやめて業務を減らすしかありません。私自身はプレゼンテーションソフトのスライドを使った効率的な授業、採点に時間がかかる提出物は最小限にすることなどを心がけています。職員室の机に提出物の束を積み上げて時間をかけてチェックするのが好きな先生もいますが、そこに時間をかけるべきなのか。効率的に働くための意識改革が必要だと思います。

のぶ 生徒指導で問題が発生すると対応に多くの時間がかかるので、それを防止するために学級経営の安定に時間をかけることが大切です。私は、そのために宿題や学級便りなど減らせる業務はとことん減らし、生徒と話をする時間を確保することを意識してきました。

――教員不足や教職志望者の減少が問題になっています。その解決に必要な学校の働き方改革を推進するには何が必要でしょうか。

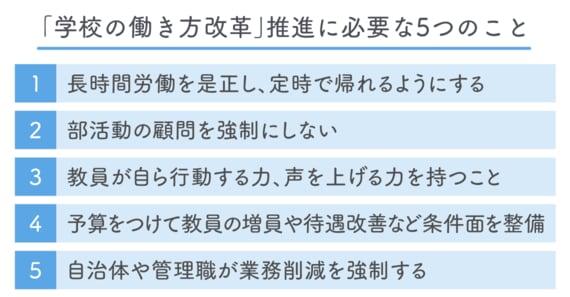

真由子 教員のなり手不足は深刻で、欠員があると、ほかの教科の先生に臨時免許を発行したり、教頭が代行したりして埋めている状況です。長時間労働を敬遠する学生に対して、定時で帰ろうとすれば帰れる、部活顧問も希望者だけで強制されないといったことを保証し、安心して教員になれるようにすべきです。

時間にとらわれずに情熱的に働くのがよい先生だという「金八先生」的教師像が、教員に過度な負担がかかる背景にあります。今こそ働き方の意識改革を進めて教師像を転換すべきです。私自身は部活動の顧問をやらないと訴えたことで状況を変えられました。教員に必要なのは自ら行動する力と、声を上げる力です。それが流れを変えると思います。

合法先生 このまま教員不足が続くと、日本の教育はあと何年持つのだろうかという危機レベルにあると思います。採用活動で、やりがいばかりアピールするのはブラック企業のサインと学生に受け取られるのでやめたほうがいい。お金で解決できることは多いので、国が予算をつけて、教員の増員や待遇改善など条件面を整備しないと、状況はますます悪くなるでしょう。

のぶ 今の学校の労働環境は、多様な働き方やワーク・ライフ・バランスを重視するZ世代の考えと相いれません。教員勤務実態調査でも教員の時間外労働の多さは明らかです。根本の長時間労働の問題を改善しないと人は集まりません。変革には、自治体や管理職が強制力をもって業務削減を進めることも必要ではないでしょうか。教員が自身の理想と心身を守れるようにすることが先決です。先生方も国、教育委員会、管理職にとって「都合がいい人」にならないためにも、過剰な要求を断るための知識をつけてほしいですね。

(文:新木洋光、注記のない写真:Fast&Slow / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら