Wi-Fiが飛ぶ森で授業、長野県の小さな公立小に「教育移住者」が増える理由 小規模特認校・伊那西小、学校林をフル活用

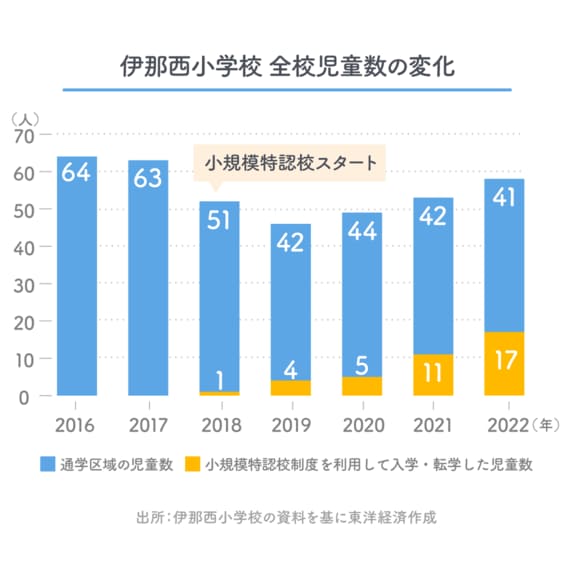

「今年度は全校児童58人中17人が通学区域外からの入学・転学です。しかも17人のうち9人が市外からの移住者。他校で不登校傾向にあった児童が本校では元気に通っているという例もあります」

伊那西小が学校林をフル活用できている理由とは?

前述のとおり、学校林は全国にある。筆者もこれまで各地の中山間地域で取材を行う中で、学校林で林業体験を行ったり、学校林の木材を新校舎や備品などに使ったりする例を見聞きした。しかし、伊那西小のように、これほど日常的に学校林を活用している例はなく、非常に珍しいと感じた。

では、なぜ伊那西小ではここまで活用できているのか。それにはいくつか理由がある。

1つ目は、距離の近さ。国土緑化推進機構によれば、現存する学校林の72%は学校から1キロメートル以上離れており、日常的に訪れることは難しい。それが急峻な山の中であれば、児童を連れて行くのはさらに困難だろう。伊那西小のように、起伏のない学校林が校舎の目の前に広がる例は希少なのだ。

「本校は日本一、学校林に近い学校かもしれません。校舎を出てすぐ行けますから、休み時間や土日も林間で過ごす子がいますね。いつも林間にいる子はチョウや木の種類にも詳しく、どこに何が生えているのかまで把握しているほどです」

2つ目は、地域との連携だ。72年前の開校以来、林間は学校と地域の連携により管理されてきた歴史があり、現在は通学区域の企業が森の管理を担い、伊那西小を卒業した地域住民も率先して下草刈りを行っている。学校林の維持で課題となる管理も、地域住民の理解と協力があるから可能だといえる。

さらに、森での学習も地域が支援している。例えばチョウの観察や絶滅危惧種のミヤマシジミの保護活動も地域に住む専門家がサポートしており、学校行事の運動会や展覧会も地域と合同開催している。

「伊那西地区では校長が公民館長を兼ねています。地域組織である『伊那西地区を考える会』など地域のさまざまな組織と学校について考えていくのも本校の特色です」

3つ目は、専任スタッフの存在だ。小規模特認校コーディネーターとして、教員経験者を市が雇用している。そのため、森を学びに生かした独自の教育が可能なのだ。

また、「豊かな自然の中での活動・少人数・地域との連携」を特徴とした丁寧な教育に魅力を感じて市外から入学・転学する児童の保護者も、積極的に学校の活動に関わるという。

「本校の学びの根底は『森に育つ』ということ。今後は林間での学びに関する研究を重ね、デジタルとの融合についてもさらに進めていきたいと思っています。一般的にもVR(仮想現実)機器の活用はまだ進んでいないためメタバースとの融合は諦めましたが、今年度はGoogleストリートビューを活用して林間の情報を発信していくなどの活動も考えています」

SDGs(持続可能な開発目標)の普及やESD(持続可能な開発のための教育)の流れからも自然体験は見直されており、最近では北欧発祥の幼児教育「森のようちえん」や秋田県の教育留学など、自然を生かした教育が保護者からも注目を集めている。

面積の約67%を森林が占める日本は、実は森林大国でもある。その森を豊かな経験と教育の場とし、ICTと融合させる伊那西小の学びは、「持続可能な社会の創り手」を育てる意味でも、地域活性の側面からも、大きなポテンシャルを秘めているといえるだろう。

(文:吉田渓、写真:伊那市立伊那西小学校提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら