今さら聞けない「メタ認知」、学びに向かう力を育む授業4つのコツとは? 忙しい教員の「効率的な学び」の実現にも役立つ

自分の頭に浮かんだ考えを客観的に問い直すのが「メタ認知」

──新学習指導要領の中では、メタ認知は「自分の思考や行動を客観的に把握し認識する力」と表現されていますが、もう少し詳しく教えていただけますか。

「認知」とは、頭を働かせること全般を指します。人の話を聞く、自分で話す、文章を読む・書く、考える、意味を理解するなど、私たちは一日中、目を覚ましている間は認知活動を行っています。

ところが、この認知活動はつねに適切に行われるとは限りません。記憶違いや思い違いなどはよくあることで、この認知の誤りを正す必要があります。

例えば、教員の皆様であれば「この教え方でみんなわかるだろうか。もう少し説明が必要ではないか」と自分自身に問い直すことも多いかと思います。あるいは、「今日はミスが多い」「Aさんの説明はわかりにくい。結論を先に言ってくれればいいのに」などと考えることもあるでしょう。

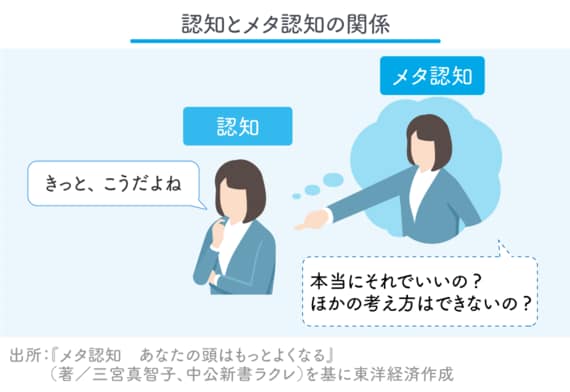

このように自分自身、あるいは他者の認知について考えたり理解したりすること、認知をもう一段上から捉えることがメタ認知です。自分の頭の中にいて、冷静かつ客観的判断をしてくれるもう一人の自分というイメージを描くとわかりやすいかもしれません。

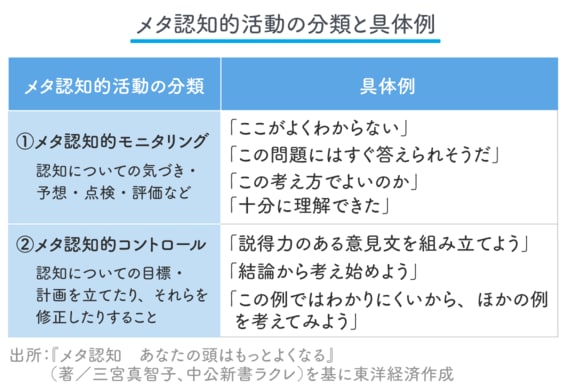

メタ認知は、「メタ認知的活動」と「メタ認知的知識」に分けられます。メタ認知的活動には、「ここがよくわからない」などと自分で自分の認知状態を観察する「メタ認知的モニタリング」と、「説得力のある意見文を組み立てよう」などの行動へつながる「メタ認知的コントロール」があり、両者は循環的に働いています。

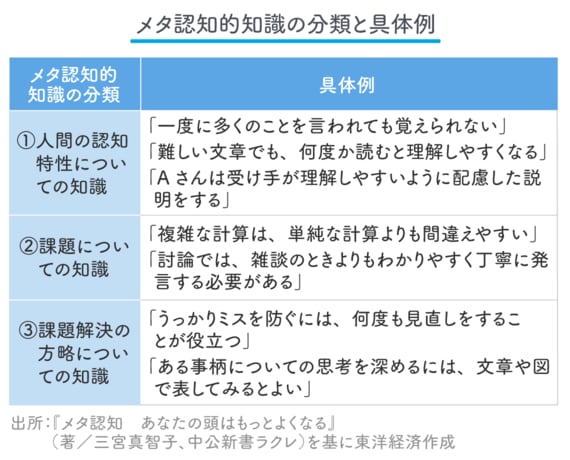

このメタ認知的活動の多くは、メタ認知的知識に基づいて行われます。次の表のように、米国の心理学者であるジョン・フレーベルは「人間の認知特性・課題・課題解決の方略」の3つに分類しました。

例えば「一度に多くのことを言われても覚えられない」という人間の認知特性を知っているからこそ「記録しよう」などの対策が考えられるわけで、自分が偏りのない判断をしたり他者に適切な指導をしたりするためには、メタ認知的知識が非常に役に立ちます。

──メタ認知の力を育むことは、子どもたち自身に、そして社会にどのようなプラス面をもたらしますか。

子どもたちが主体的に学ぶためには、先生から言われたことを言われたとおりにするだけでは不十分。学習者自身がメタ認知を働かせて、自分の学び方を問い直し、よりよいものにしていく能動的スタンスが必要です。

私たちはVUCAと称される変動性・不確実性・複雑性・曖昧性の高い世界に生きていますが、今後はさらに予測困難な時代になっていくと思われます。こうした世界では、従来の学力観は通用しません。もちろん基礎的な学力は大事ですが、それに加えより広い視野で物事を捉え、多様な立場や考えを尊重しながら挑戦していかなければならないのです。

自分だけの利益や目先の繁栄だけではなく、世界全体の持続的な、そして多面的な意味での幸せ、つまりウェルビーイングを実現するための賢さが、社会を構成する私たち1人ひとりに求められているわけです。

私たちは今まさに環境汚染や自然災害、資源の枯渇といった課題を突きつけられていますが、こうした課題解決のためには、判断や行動の主体がほかならぬ自分であるという意識が不可欠です。つまり、メタ認知を十分に働かせた判断や意思決定を行うことで、私たちは未来を生き抜き、社会そのものが健全な形で存続していくことになるのです。