宮城教育大学附属小が「コンピューターサイエンス」を教科化した理由 根底にあるのは「デジタル・シティズンシップ」

ベースにあるのは「デジタル・シティズンシップ」の考え方

2022年7月、宮城教育大学附属小学校のある日の6年3組「CS科」の授業をのぞかせてもらった。単元名は「インターネット上の情報の特徴を調べよう」。

まず、担任教諭の上杉泰貴氏が、仙台市内の路上にクマが出没したというインターネット上のニュースと、16年4月の熊本地震の直後に動物園からライオンが逃げたというSNSの情報を紹介。子どもたちは「情報発信者は何を伝えたかったのか」について意見を出し合った。

クマの出没情報は「近くの住民に気をつけてと警告している」といった意見に集約され、ライオンの逃走情報はほぼ全員が偽情報と見破り、「注目されたかった」「バズりたかった」といった声が上がった。

さらに「最近、偽情報による社会への影響が大きくなっているのはなぜか」について話し合うと、インターネットやSNSは「簡単に情報を発信しやすい」「情報が共有、拡散されやすい」、アプリを使うと「写真加工が簡単にでき、偽の情報をつくりやすい」など、それぞれの特性と関連づけた意見がたくさん出た。

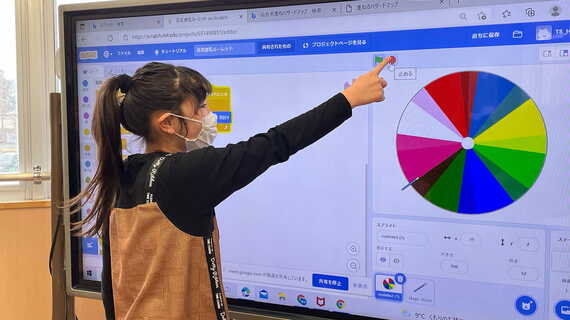

そのうえでGoogle Classroom上で疑似的にインターネット上の情報がどう拡散するのか体験したり、アプリで実際に写真加工を行ったりして学びを深め、今後インターネット上の情報とどのように関わりたいかを自ら考えるところでこの日の授業は終了した。

インターネット上にあふれる偽情報や誤情報をフックにしているが、単にリスクの知識を詰め込むスタイルではなく、いわゆるメディアリテラシーを学ぶ内容になっているのが印象的だった。実際、デジタル・シティズンシップの視点がベースにあると、CS科の主任でもある上杉氏は語る。

「デジタル端末を持った時点で、子どもたちはデジタル社会の一員になってしまいます。その中でコンテンツを消費するだけではなく、人とのつながりや自分の行いがデジタル社会にどのような影響を及ぼすのかを考えるには、単に端末の使い方を教わるだけ、あるいは『危ないから使わない』といったモラル教育では見えないと思うんです。だからCS科では、デジタル技術のポジティブな価値や、リスクを知ったうえで自分はどうするかという視点を大事にしながら取り組んでいます」

そのため、年度の最初にはいつも「コンピューターは人を幸せにするための道具として発展してきたんだよ。みんなもそういう使い方ができるよう、仕組みを知って自分がどう考えればいいのかを一緒に考えよう」という前提を共有しているという。同じくCS科担当で2年生の担任を務める新田佳忠氏も、「とくに低学年には、コンピューターは私たちの生活を豊かにしてくれるということを伝え、リスクばかりに目が行かないよう意識しています」と話す。

体験的・探究的な活動を保障して情報活用能力を系統的に育む

同校の情報教育への取り組みは早かった。2018年度に「情報」の時間を設け、情報活用能力の育成やプログラミングのカリキュラム開発に着手し、19年度には宮城教育大学教授の安藤明伸氏の助言も得て「情報の科学的な理解」の扱いを含めた「CSの時間」をスタートさせた。

さらに20年以降は、附属小、大学、NPO法人みんなのコードの三者協働の実証研究プロジェクトとしてCSを教科化し、カリキュラム開発と授業研究に取り組み、公教育におけるCS教育のモデルケースの作成を進めている。