関西屈指の進学校・大阪星光学院、企業の経営課題に挑む「探究学習」の中身 教科学習で出合わない難しい課題の解決に奮闘

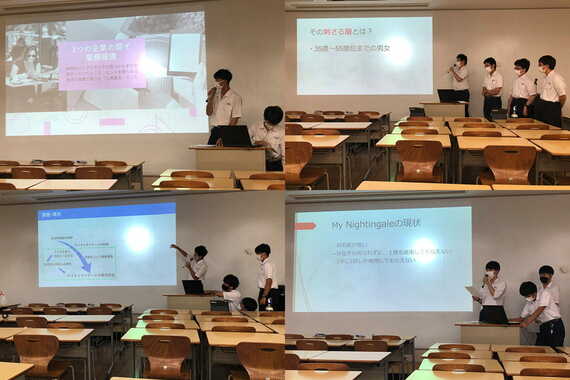

中間発表から2カ月余りを経た7月下旬、大教室でプレゼンテーション大会が行われた。各グループの発表は、目を見張るほどの変化を遂げていた。

「ゴルフ場で体験会を実施する」「ゲーム会社と健康ゲームを共同開発する」「保険会社とコラボレーションする」「自治体の健康増進事業と提携する」など、提案はバリエーション豊か。単なる思いつきを発表するのではなく、緻密な現状分析や詳細な経費計算を行ったり、企業に電話でヒアリングして裏付けを取るなど、斬新なアイデアを実現可能なプランにするための健闘の跡が見て取れる。

何より目を引いたのは、生徒一人ひとりが前向きに楽しんで取り組んでいることだった。「中間発表後、グループメンバー全員で数えきれないほどアイデアを出した」「面白いアイデアが浮かんだけれど、調べてみると実現できないことがわかって、最初から練り直すことになったが、諦めずにアイデアを出し続けた」など、生徒たちの声からは全員がとことん課題に向き合ったことが伝わってきた。

生徒を子ども扱いしない対等な目線が成長を促す

「教員も企業の方も、生徒を子ども扱いせず、対等な視点で評価することで、生徒も甘えることなく真剣に取り組み、成長につながったのではないか。生徒一人ひとりにとっても大きな自信になったと思います」(小島氏)

連携した企業も、生徒たちの意欲あふれる学びの姿勢や、若々しくも実効性のある提案に、大きな刺激を受けたようだ。今月、最終的に選ばれた3グループが東京の三井物産本社でプレゼンテーションを行う予定だ。そして来年度以降も、内容や形式をブラッシュアップさせながら継続していく方向で話し合っているという。

「社会や将来の仕事の一端を知り、社会との接続を意識するという点においても、従来のように社会人から話を聞くだけでなく、生徒自ら実践を通じて学ぶことの重要性を実感する機会になりました。今後、新たな『探究学習』授業を増やしていくことも計画しています」と小島氏も手応えを語る。

大学受験を控えた高校教育の現場では、ともすれば学力向上に偏重しがちだ。保護者の期待が高い進学校となればなおさらだが、今回の「星ゼミ探究+」は探究学習の好事例になるかもしれないという。こうした課題に主体的に向き合う探究学習を通じて、自分のやりたいことや強みが見えてくることも多い。それは進路選択だけでなく、将来を考えるうえでも役に立つのではないだろうか。

(文:笈川真樹子、写真:大阪星光学院提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら